Por Pablo Rocca.

En 1967 Carlos Real de Azúa escribió que Rodó era ‘‘uno de los rubros más publicitados de la imagen externa del Uruguay’’. Se cumplía, entonces, medio siglo de su muerte. Transcurridos otros cincuenta años se podría decir que lo promovido era el espectro de la obra de Rodó y su propia estatuaria imagen, multiplicada por calles, plazas, parques, monedas y hasta el nombre de un centro poblado. En este último medio siglo, tan cambiante y hasta tan traumático, Rodó estuvo bastante clausurado en la recordación académica; su obra bastante huérfana de ediciones nuevas, salvo Ariel; nunca más se renovó un proyecto de Obras completas, ya que la última, importante pero imperfecta –como siempre–, conoció su edición en Aguilar (Madrid) al cuidado de Emir Rodríguez Monegal; su vida no se ha vuelto a escribir.

El centenario de su muerte lo hizo retornar con reverencial unanimidad a los círculos oficiales, entre otros a la Universidad de la República, el Parlamento, la Sociedad Rodoniana en un congreso presentado por el presidente Tabaré Vázquez en el edificio Libertad, a una pequeña pero bien montada exposición en la casa quinta de Luis Alberto de Herrera, quien poco o ningún contacto tuvo con su contemporáneo. Agréguese un concurso de ensayo en su honor con premio tentador en Uruguay, más un congreso universitario en Montreal, coorganizado por el consulado uruguayo, y otro en la Universidad Nacional Autónoma de México –bajo exclusiva respon- sabilidad de esta institución–, en los que participan especialistas de distintas partes del mundo. De ese súbito renacimiento –que, seguro, se diluirá en unos meses– son escasos quienes han gozado con tanta unción al cumplirse cien años de su deceso. En 2010, por ejemplo, no lo emparejaron Florencio Sánchez ni, menos, Julio Herrera y Reissig. Algo tiene la obra de Rodó que, leyéndose tan poco, sigue incitando a pensar de izquierda a derecha.

Unos días antes de su partida definitiva a Europa, Rodó se cruzó con Gustavo Gallinal. Cambiaron algunas palabras y, luego, el fino crítico y admirador de su obra lo vio irse con ‘‘pesada marcha’’. Vio cómo se alejaba ‘‘su alta y desgarbada silueta: ceñido el cuerpo por un jacquet, los brazos abandonados con las manos hacia atrás, rígidas, con un gesto muy suyo; la cabeza hundida entre los hombros, los lentes muy bajos, la mirada abstraída y como ausente’’.2 En la cercanía de un final que podía adivinarse, José Enrique Rodó parecía condenado tempranamente al bronce, a que su rostro sirviera para acuñarse en medallas, monedas o sellos en épocas de seriedad y adustez. No hay foto conocida en que Rodó siquiera sonría. ‘‘Platón Rodó’’ se anotó bajo un busto de su desmelenada y seria cabeza, que se hizo reposar sobre una pequeña columna jónica, en un dibujo de la revista porteña Martín Fierro (1927), junto a una humorística galería de escritores uruguayos. En gesto antípoda, el más célebre de sus textos (Ariel, 1900) pasó a leerse en clave antiimperialista en los riesgosos años sesenta, al socaire del poderoso movimiento de ideas y acciones que promovió la Revolución Cubana de 1959, en diálogo complejo con la nueva interpretación del personaje Calibán, el deforme esclavo de La tempestad, de Shakespeare –apenas mencionado en Ariel–, que correspondió a Roberto Fernández Retamar, hasta hoy el intelectual orgánico más significativo del proceso cubano.

Hoy sólo los muy informados podrían vincular automáticamente el nombre o la estampa del escritor con el país en que nació, vivió y –hay que subrayarlo– no murió y hasta se podría decir que inconscientemente eligió no morir (ver recuadro). Por otro lado, puede defenderse que el repudio del utilitarismo en Ariel está cerca de la reprobación al capitalismo en pleno despegue en el cruce de los dos siglos precedentes. Al comienzo de la parte cuarta de su discurso, el maestro Próspero enseña que a ‘‘la contemplación sentida de lo hermoso se opone –como norma de la conducta humana– la concepción utilitaria’’. Hoy, donde escribe ‘‘utilitaria’’ podríamos poner ‘‘consumista’’, y la cuestión de las vigencias quedaría intacta.

Rodó confiaba en la noción de cultura identificada con las bellas letras y las operaciones complejas del pensamiento. Como se sabe, esta idea entró en crisis gracias a algunos agentes defensores del relativismo a ultranza y de la consiguiente pérdida de la noción de valor. Se podría decir que el montevideano estaba vigilante ante una posición remotamente próxima, ya que la defensa de cualquier discurso que emparejara la ‘‘alta’’ y la ‘‘baja’’ culturas lo perturbaba, alarmado frente a los avances de la literatura gauchesca y el tango, expresiones de los de abajo que a paso ágil cautivaban a los de arriba, una transferencia de sentidos que le parecía perniciosa porque, al revés, creía que era necesario reproducir los mejores valores de los elegidos entre las mayorías. Como era su costumbre, frente a estos fenómenos impetuosos su estrategia consistió en asignarles alguna desdeñosa frase suelta en lugar de combatirlas frontalmente.

Nada tiene que ver el lenguaje de Ariel ni el de ninguno de sus otros muchísimos textos con las reivindicaciones de los derechos de las minorías étnicas. En Ariel la ausencia del indio, el negro y el mestizo se le ha reprochado con ardor verdadero, y su moderado elogio del racista Pueblo enfermo. Contribución a la psicología de los pueblos hispanoamericanos (Barcelona, 1909), de Alcides Arguedas, ahondó este surco. Nada lo acerca a los discursos de género. No obstante, sobre su obra se han ensayado enfoques desde la ‘‘homosociabilidad’’ –para decirlo en términos de Silviano Santiago–, especialmente con base en las escuálidas notas de su ‘‘Diario de viaje’’ desde Montevideo a Europa, que aún no se ha publicado en forma íntegra.3 Contra la corriente narcisística actual, cualquier mostración individual y toda oportunidad para el desborde está en el otro extremo de Ariel y de toda la obra de Rodó: ‘‘No entreguéis nunca a la utilidad o a la pasión, sino una parte de vosotros’’, predica Próspero ante su auditorio juvenil. Eso explica que en una de las poquísimas ocasiones en que trató de ejercer el humor – con magros resultados–, lo hizo declarándose contrario al uso de la escritura auto-biográfica. En 1897, el periodista Pedro W. Bermúdez (sobrino de Eduardo Acevedo Díaz) le pidió un esbozo autobiográfico para su revista La Carcajada. Ante este requerimiento Rodó dijo sin vacilaciones: ‘‘me causa horror pensar en lo que podría llegar a ser este género de literatura personal el día en que se la declar[e] puerto franco y fuera fácilmente accesible para las tentaciones de la tontería’’ (Obras completas, 1967, pág. 1.177). Esa misma retracción ante lo íntimo, que ha embarazado a varios biógrafos (sobre todo a su amigo Pérez Petit, el tempranísimo pionero),4 estimuló desde la ficción algunos buceos en las capas más secretas de la personalidad del Maestro y sus contactos con el mundo. No por azar, simultáneamente y con mutuo desconocimiento, en 2006 se publicaron en Montevideo el relato Enmascarado, de Juan Introini (Ediciones del Caballo Perdido) y la novela Diario de un demócrata moribundo, de Fernando Loustaunau (Planeta). En el primero se escenifica un juicio a Rodó en nuestros tiempos posmodernos, en que unas figuras esperpénticas lo acusan de promover ideales ya caducos; la segunda historia representa las vacilaciones de la conciencia en los días postreros del autor. Fuera de cierta consideración crítica y de su estudio en las aulas universitarias, estos dos textos han tenido limitada repercusión.

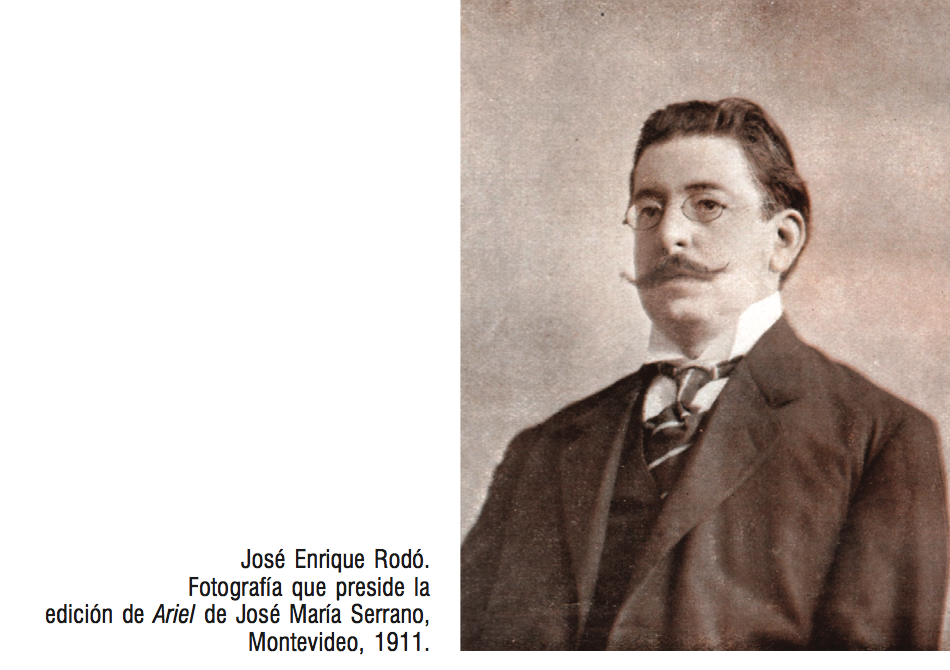

Fortuna de Ariel y otros escritos

Quien pase rápidamente sus ojos por las pocas páginas de Ariel podrá medir con facilidad la enorme distancia que media entre su lenguaje y el más corriente en la literatura que se hace en las últimas décadas. Salvo que se lo lea como un texto barroco. Folleto u opúsculo si se lo mira con los criterios de imprenta; relato o ensayo o alegato o discurso si se lo aprecia con cánones retóricos, la primera edición de Ariel fue alineada por el autor como tercera entrega de la serie La vida nueva (Montevideo, Dornaleche y Reyes, 1900). El volumen tiene 142 páginas, pero su caja es muy pequeña y por eso reúne pocas líneas. Salió de imprenta hacia fines de febrero del primer año del siglo XX, antes de que el autor cumpliera veintinueve años de edad. Una portada manuscrita por Rodó resguardada entre sus papeles lo fecha en 1899.5 En 1911 el librero y editor hispano-uruguayo José María Serrano encargó una tirada de la obra –como lo había hecho el año anterior– a la Imprenta Heinrich y C.a, de Barcelona. Esta edición, que podría considerarse la última, y que casi no tiene variantes en relación con la original, viene acompañada de un retrato de Rodó con el gesto serio de siempre, con quevedos que hacen equilibrio en su nariz debajo de la que se enseñorea un bigote abundante y de puntas alzadas. Como se ve, Ariel era más una obra festejada aún en vida de Rodó que efectivamente leída, ya que en los últimos seis años de su existencia no gozó de reimpresión alguna. En el mejor de los casos, se sometió a un recorte casi epigramático difundido en textos escolares, periódicos de todo el mundo de lengua española y hasta en algunas antologías, como la que preparó Manuel Ugarte en 1907 y que despertó una crítica de Rodó de una densidad teórica desconocida sobre cómo y para qué se hace ese tipo de trabajo (‘‘Una antología americana’’).

Las páginas de Ariel auspician el optimismo, la confianza en la juventud y la fuerza de la vocación y su impulso idealista; alientan la certidumbre de que una ética individual sólida será capaz de sostener todo el cuadro social; invocan la tolerancia y la moderación como pilares de la democracia, siempre que se mantenga la hegemonía de los selectos; promueven un americanismo conciliador que, por supuesto, descarta el antiespañolismo de las primeras generaciones rioplatenses, gradúa el común afrancesamiento mientras evita la condena total a los Estados Unidos. Ariel y la obra entera de su autor creen en la alta cultura como vía para el mejoramiento de la especie humana y, por consiguiente, como el camino que lleva al fomento del desinterés y el ocio creador en rechazo del utilitarismo. Es la suya una cosmovisión respetuosa del cristianismo y sus símbolos sin defensa de práctica confesional alguna, lo cual alcanzaría su clímax en la condena sobre el retiro de los crucifijos de los hospitales (Liberalismo y jacobinismo en el Uruguay, 1906). Basta revisar la anterior síntesis para ver que es poco compatible con las propiedades del mundo contemporáneo, impuesto el capitalismo más descarnado; mientras prevalece la fuerza de la multitud, su discurso y su dicción, como el del fútbol que apenas estaba despuntando cuando murió Rodó; ese mundo gobernado por la cultura de la imagen que el escritor montevideano apenas entrevió cuando empezaba a imponerse el cine al que asistía alguna que otra vez, como lo recordó Emilio Frugoni en una crónica reunida en El libro de los elogios (Montevideo, 1953).

Poco tiene para decir el mensaje de Ariel o los meditados ensayos de El Mirador de Próspero (1913) – entre los cuales hay piezas magistrales de la historiografía cultural americana, como ‘‘Juan María Gutiérrez y su época’’– o las morosas y refinadas crónicas de El camino de Paros (1918) o, menos aún, las parábolas y su discurso complementario de Motivos de Proteo (1909) para quienes se dejan capturar por mensajes que se arremolinan para ser atrapados y esfumarse en las redes sociales. Lejos está de las cabezas que se inclinan para la adoración de un pequeño dios llamado teléfono, donde –más allá de sus extraordinarias virtudes– la virtualidad electrónica aprovisiona todas las presuntas sabidurías y todos los entretenimientos. Leer a Rodó parecería una operación arqueológica ajena a los problemas y las ideas de actualidad. Sin embargo, con un poco más de perspectiva, viejas y nuevas preguntas regresan una vez que se remonta esa prosa a veces arcana, de períodos prolongados y decorativos, tan distante del austero predominio ‘‘comunicativo’’. Rodó tiene bastante para aportarnos en la defensa de las humanidades, que convalecen frente al triunfo de un discurso tecnocrático y eficientista, al que se rinden incluso los que simulan enfrentar ese nuevo orden tentados por el aumento de matrículas universitarias descaecidas en los estudios que peyorativamente llaman ‘‘clásicos’’ (letras, filosofía, historia):

Cuando cierto falsísimo y vulgarizado concepto de la educación, que la imagina subordinada exclusivamente al fin utilitario, se empeña en mutilar, por medio de ese utilitarismo y de una especialización prematura, la integridad natural de los espíritus, y anhela proscribir de la enseñanza todo elemento desinteresado e ideal, no repara suficientemente en el peligro de preparar para el porvenir espíritus estrechos que [...] vivirán separados por helados desiertos de los espíritus que, dentro de la misma sociedad, se hayan adherido a otras manifes- taciones de la vida.

Ariel acude a los ideales grecolatinos y cristianos como símbolos, quizá más que como pedagogía o práctica concreta, para frenar la ideología del progreso continuo y de craso materialismo. No tardaron quienes reprocharan que para la América mestiza, explotada y analfabeta, esos ideales eran una expresión candorosa o aun reaccionaria.

La crítica parece de recibo. Pero esta imputación de ingenuidad puede revertirse sin que tenga que abdicar de su ostensible matriz idealista. El filósofo y crítico literario colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, marxista heterodoxo, propone que cuando invoca el modelo clásico Rodó se hurta a cualquier ‘‘propósito práctico’’, porque apela a ese modelo como imagen para desafiar ‘‘la versión rasa del positivismo reinante, que había desterrado de las universidades los estudios clásicos y sometido la política a los postulados de las ciencias físicas y naturales’’.6 Las lecturas del autodidacta Rodó –articuladas en sus cursos de Literatura que preparó antes de escribir Ariel–7 pesaron en su argumentación a favor de la literatura, la filosofía y la historia, aunque también, con cierta ligereza argumentativa, postuló que la ‘‘democracia y la ciencia son, en efecto, los dos insustituibles soportes sobre los que nuestra civilización descansa; o, expresándolo con una frase de Bourget, las dos ‘obreras’ de nuestros destinos futuros’’.

Estilos

Lejos de girar en el vacío, más que en otros textos incómodos (como los que integran el ciclo de Proteo), la principal aventura de Ariel está en ligar a un concreto quehacer la radical preocupación ética que se cifra en la persecución de una forma que ‘‘manifieste activamente su virtud [para] respetar en los demás el sentimiento de lo hermoso’’. Algo diferente tenía Ariel al de los textos que se estaban gestando en lengua española, tan distinto al ideal de brevedad y concisión expresiva de Quiroga o a la dignificación del gauchesco por cuenta de Javier de Viana. El singular estilo de Rodó en la mayoría de sus páginas, la modalidad de transmisión de sus ideas, la expresión sincrética de autores y referencias (algunas oscuras y tumultuosas) ubica a Ariel entre el relato, la filosofía y su glosa. Difícilmente en Europa alguien hubiera dedicado una quinta parte de su discurso a mostrar una posición política americanista y crítica sobre los Estados Unidos sin hacer un alegato político de ocasión, de lo que Ariel sale airoso. Justamente esas páginas discutidoras de grandes problemas de su tiempo (la democracia, el papel de los Estados Unidos), en cotejo con cuestiones transtemporales (la vida, el ideal, la libertad), se enlazan a la circunstancia americana, aunque las fuentes americanistas sean pocas, con la excepción de la generación argentina de la Revolución de Mayo y sus sucedáneos (Sarmiento, Alberdi, Andrés Lamas). No son muchas las obras breves que intentaron conciliar todas estas vertientes que estaban en trámite en su época, pero que nunca habían sido expuestas ni barajadas de esta manera. Su aparente oscuridad se vuelve fortaleza.

En carta a Rafael Altamira, Rodó dijo, satisfecho, ‘‘[s]iempre me felicitaré de haber escrito ese ensayo bienintencionado, pues él ha sido ocasión de que se discutan y renueven ideas que era oportuno y necesario agitar en esta América’’ (OC, pág. 1.361). Ariel integraba un plan de obras epistolares que hasta habría pensado titular Cartas a... En base a este presunto origen común,

Rodríguez Monegal tiende una línea entre el texto de 1900 y Motivos de Proteo, porque en el primero ‘‘están algunos temas que se desarrollarán luego: la vocación, la voluntad, incluso están allí la técnica de composición sucesivamente expositiva y parabólica (la novia enajenada, el rey hospitalario, el esclavo filósofo)’’ (OC, pág. 195).

El proyecto epistolar hubiera contribuido a una comunicación más íntima con el lector. En su lugar, la oratoria de Próspero acudía a un género prestigioso entre algunos letrados y dirigentes del Río de la Plata. Quizá Rodó siguió esa opción retórica porque gozaba de respeto desde la edad clásica o porque era una elongación visible de los rituales del poder, del debate cotidiano que alternaba la voz con la escritura en los periódicos. En esos medios a los que se debía el escritor por mandato ético porque, como dirá para siempre en su conferencia sobre ‘‘La prensa en Montevideo’’ (1909): ‘‘Ser escritor y no haber sido, ni aun accidentalmente, periodista, en tierra tal como la nuestra, significaría, más que un título de superioridad o selección, una patente de egoísmo’’.

Los últimos días de Rodó

A mediados de 1916 ya había madurado en Rodó la convicción de que debía irse del país. La correspondencia con sus más allegados –en especial con Juan Francisco Piquet– lo muestra muy decepcionado con la marcha de los acontecimientos uruguayos y americanos, por los que tanto había hecho como legislador del Partido Colorado y como activo hombre de cultura. Una y otra vez menciona la necesidad de viajar por Europa, aunque una guerra devore gran parte de su territorio desde hace dos años; en alguna ocasión imagina instalarse en España. Pero esa deseada Europa está muy lejos de sus menguadas posibilidades económicas. Asfixiado por varias deudas que, dicen sus biógrafos más serios, llegaban a devorarle casi todo el salario que percibía como diputado, algunos amigos colaboraron para que sobreviviera, en especial su correligionario el Dr. Juan María Lago, a quien retribuyó esta ayuda con pequeños trabajos de secretaría. Al cabo, Rodó consiguió de la revista porteña Caras y Caretas y su versión destinada a los sectores dirigentes (Plus Ultra) el financiamiento de una corresponsalía durante la guerra europea, que se prolongó sin final a la vista. La noticia del viaje a esa peligrosa Europa y, encima, financiado por una revista porteña de escaso prestigio entre los cultores de las bellas letras, provocó la reacción de un grupo de uruguayos que intentó torcer esa decisión gestionándole una cátedra de conferencias en la Universidad. Rodó se rehusó. Vencidos, los admiradores lo homenajearon el 13 de julio, al caer la noche, en el Círculo de Prensa y, a la salida, lo esperaba una numerosa manifestación para despedirlo. Una fotografía muestra el predominio de los jóvenes entre los concurrentes, que lo vivan desde la calle. Unas horas después, el 14 de julio, salió para siempre de Montevideo a bordo del Amazon.

El barco hizo escala en diferentes puertos de Brasil y en la isla de San Vicente. El 1o de agosto desembarcó en Lisboa y visitó a Bernardino Machado, presidente de Portugal. Siguió viaje a Madrid, donde conoció a Juan Ramón Jiménez, por entonces un joven poeta, con quien había mantenido alguna

correspondencia; pasó luego a Barcelona, adonde llegó el 8 de agosto, tierra de la que era originario su padre. De ahí cruzó a Francia, donde visitó Marsella y la Costa Azul reservándose París para más adelante. Mientras tanto, en el norte, desde el 1o de julio, se desarrollaba la batalla de Somme, que se extendió hasta noviembre; cuatro meses de lucha que concluyeron con cerca de un millón doscientos mil soldados muertos en los dos bandos. El 17 de setiembre Rodó entró en Italia por Génova. Su ‘‘Diario de salud’’, que aún está inédito en cinco pequeñas libretas –maniático registro del comportamiento de su organismo–, muestra sus aprensiones pero también su deterioro real. Visitó Montecatini y recibió un tratamiento en las aguas del lugar, luego Pisa, más tarde Livorno, Lucca, Pistoia, Florencia, Bolonia, Módena, Parma, Milán, Torino (donde consultó con un médico) y Tívoli. Llegó a Roma el 27 de diciembre y permaneció allí casi dos meses, hasta que se dirigió al sur.

El 21 de febrero de 1917 arribó a Nápoles. Desde allí se movió hasta Sicilia, donde visitó Sorrento, Capri y Castellemare. Llegó a Palermo el 2 de abril. Cuatro días después, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania; el 16 de ese mes Lenin volvió a Rusia para ponerse al frente del proceso revolucionario. Según un informe redactado por uno de los dueños del hotel, a pedido de un representante del gobierno uruguayo, Rodó se hospedó en la habitación 215 (segundo piso) del lujoso y neoclásico Grand Hotel des Palmes, en Palermo, que se había inaugurado pocos años antes. Allí el hotelero lo vio muy delgado, con aspecto de enfermo: ‘‘caminaba lentamente apoyándose en un bastón. Era bastante descuidado en su persona’’. Ya se le había diagnosticado nefritis. El 29 de abril, sin fuerzas y con dolores insoportables, fue asistido en su habitación y, lo antes posible, se lo internó en el Hospital San Saverio de aquella ciudad, donde murió el 1o de mayo a las 10.30 de la mañana con el diagnóstico de tifus abdominal. Se lo enterró en una modesta tumba del cementerio local sin que ninguna autoridad de su país ni persona alguna de su conocimiento se ocupara directamente, ya que no había representación consular uruguaya en la capital siciliana ni había conocidos, próximos o lejanos.

Notas

1 ‘‘El problema de la valoración de Rodó’’, Carlos Real de Azúa, en Historia visible e historia esotérica. Personajes y claves del debate latinoamericano, Montevideo, Arca/Calicanto, 1975, pág. 137. (El texto salió originalmente en Cuadernos de Marcha, Montevideo, No 1, 1967).

2 ‘‘El camino de Paros’’, Gustavo Gallinal, en La Nación, Buenos Aires, 24 de diciembre de 1922, pág. 14. [Recogido en Letras uruguayas, Montevideo, Colección de Clásicos Uruguayos, Biblioteca Artigas, 1967].

3 Cfr. ‘‘¿El investigador de archivo como policía? El caso Rodó y sus aledaños’’, Pablo Rocca, en Revelaciones imperfectas. Estudios de literatura latinoamericana, Noé Jitrik (compilador), Buenos Aires, NJ editor, 2009, págs. 9-21. Por sus recientes exposiciones públicas en Montevideo, sabemos que Gustavo San Román, uno de los más minuciosos investigadores sobre Rodó, está trabajando en la edición anotada de estos textos que Rodríguez Monegal antologó.

4 Rodó, su vida, su obra, Víctor Pérez Petit, Montevideo, Imprenta Latina, 1918. [2a ed. ampliada: Montevideo, Claudio García, 1937].

5 Los originales de Ariel están el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, donde se resguarda la mayor parte de la papelería del autor. No toda. Cuando el centenario de Ariel, en 2000, el gobierno uruguayo de la época hizo una edición facsimilar de la primera edición, agregando al emprendimiento editorial los dos precedentes de la serie La vida nueva: El que vendrá -La novela nueva y Rubén Darío. La Biblioteca Nacional (con el apoyo de Agadu) publicó ese mismo año una edición, al cuidado de Ana Inés Larre Borges y Elías Uriarte, con la reproducción en anexo de algunas variantes del texto.

6 ‘‘El 98 tácito: Ariel de José Enrique Rodó’’, Rafael Gutiérrez Girardot, en Heterodoxias. Bogotá, Taurus, 2004, pág. 87. (Edición al cuidado de R. H. Moreno Durán).

7 Cfr. Enseñanza y teoría de la literatura en José Enrique Rodó, Pablo Rocca, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2001.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy