Por Carlos Diviesti.

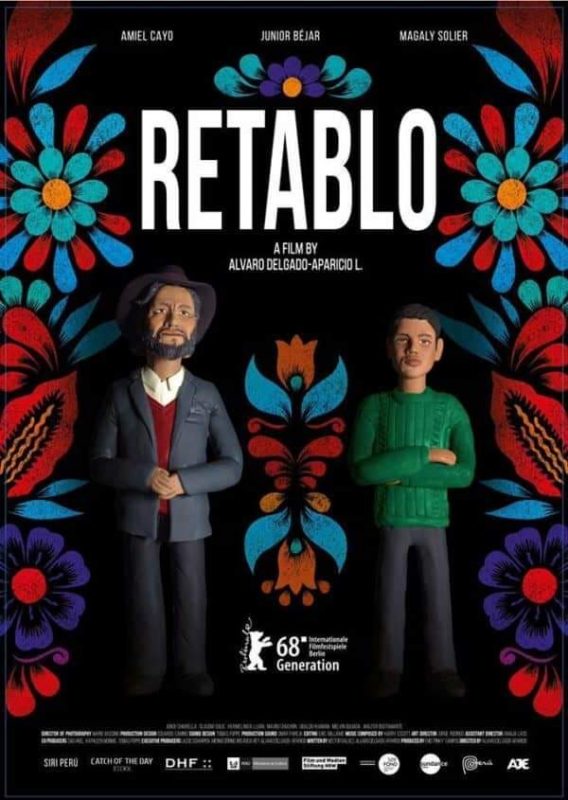

El mundo puede ser la realidad que nos toca vivir o el que inventamos para tratar de entender nuestra vida en aquél. Las películas nunca pudieron abandonar el mundo, y la representación del mundo a través del plano cinematográfico da cuenta de la vocación especular que las películas no quieren resignar. Retablo es un ejemplo virtuoso de esta aseveración, aunque el mundo que refleje nos resulte ajeno más allá de su cercanía geográfica.

Segundo Páucar vive con Anatolia, su madre, y con Noé, su padre, en un pueblo en los alrededores de Huamanga, en la provincia de Ayacucho, sobre los Andes peruanos. Su madre es una cocinera lisiada y su padre un artesano, o más que artesano, un artista, un maestro. Noé construye retablos con imágenes religiosas o seculares hechas con masa de las mismas papas que recogen los campesinos. Anatolia se encarga de aclararle la diferencia a Segundo durante una discusión entre madre orgullosa e hijo adolescente y rebelde, cuando este le plantea irse de casa a la cosecha de algodón. Un artesano trasciende a su arte. En esta escena la voz quechua se impone al español aceptado pero ajeno a esa tierra. Anatolia y Segundo discuten en quechua, esa lengua que en la montaña, a casi tres mil metros sobre el nivel del mar, se alarga no solo en el sonido dulce de su pronunciación sino en la voz del tiempo.

Como el idioma, el retablo ocupa un espacio propio en el mundo ayacuchano. Los retablos, esos trípticos hechos en cajones pintados con esmero e imaginación, repletos de figuras corpóreas que representan a santos o familiares de quien los haya pedido, se venden a las iglesias o a los mercados, donde los turistas quizás los compren como recuerdos folclóricos. Noé los construye con la dedicación propia de sus ancestros, y es su obligación transmitirle al hijo todo lo que él ha aprendido, porque “no se puede nacer con prisa”. A Noé, Segundo le puede perdonar que se emborrache con chicha morada en las fiestas. Es parte de la tradición que los hombres estén borrachos y al borde de la inconsciencia. No se los puede juzgar por eso, ni por darse lonjazos en el lomo para ver quién se los aguanta más, o por castigar a un ladrón dejándolo desnudo a la vista de todos, para que quien quiera pegarle o escupirlo lo haga, así aprende. Todo eso es manifestación de la vida, que nunca debe ofender la naturaleza de Dios. Noé tiene prohibido sentir atracción sexual por sus pares. Un hombre no puede servirse carnalmente de otro. Y que su hijo lo descubra puede precipitar una tragedia sorda ahí donde se juntan la tierra y el cielo.

Retablo podría haber caído, como tantos otros ejemplos de etnografía for export que poblaron la pantalla desde siempre, en pintoresquismos innecesarios o en poner en primer plano un tema cuya agenda de actualidad no se ajusta a la agenda estática de estos pueblos. Pero no lo hace. Álvaro Delgado-Aparicio filma fiestas, reproduce colores, indaga rostros, gestiona el silencio, y si nada de eso está acentuado es porque su narración se concentra en el conflicto y no en las implicaciones de su tema. Aquí no importan la traición al lecho conyugal, la vergüenza de ser contrario a las leyes divinas, las diferencias o paridades entre hombres y mujeres en el seno de una sociedad determinada; lo que importa es que padres e hijos tienen una unión indisoluble que los trasciende, que los demarca, que los transfiere a la eternidad así sus cuerpos se disuelvan. Es algo propio de la carne y el espíritu en los que se sincretiza la razón humana, que no se puede modificar en sustancia, y que no habrá de acabarse con la muerte.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy