Por Carlos Diviesti.

Casi todos los maestros, clásicos y modernos, más tarde o más temprano tomaron su propia infancia o adolescencia como núcleo central de alguna de sus películas. Ingmar Bergman con Cuando huye el día (Smulstrontället, Suecia, 1956), Federico Fellini con Amarcord (Italia, 1973), Woody Allen con Días de radio (Radio Days, EE.UU., 1987), e incluso Wes Anderson con Licorice Pizza (EE.UU., 2021). Aunque Steven Spielberg siempre echó mano a sus vivencias personales -ciertos terrores infantiles en Duelo a muerte o Tiburón, el temor a lo desconocido en Encuentros cercanos del tercer tipo o ET, y su amor incondicional por el cine a través de la serie de Indiana Jones-, nunca hasta ahora había tomado un alter ego tan cercano a su propia imagen.

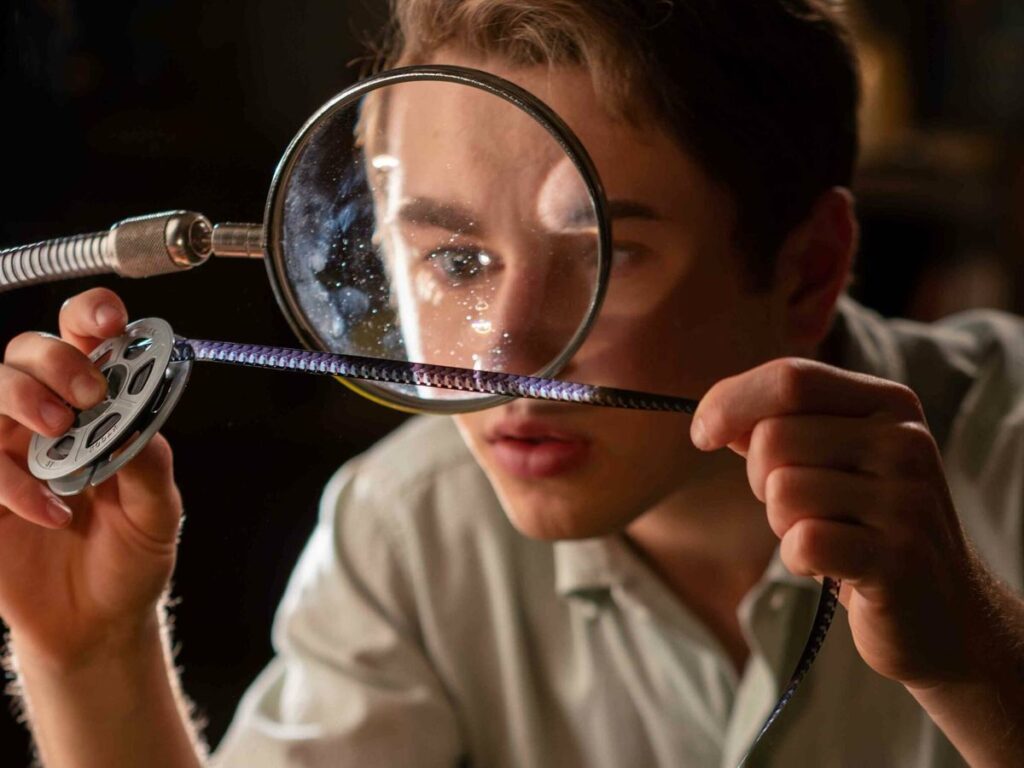

Cuando los padres llevan al cine a Sammy a ver El espectáculo más grande del mundo (The Greatest Show on Earth, EE.UU., Cecil B. deMille, 1952), el gran espectáculo ganador del Oscar a la Mejor Película en 1953, Sammy, tan tiernito todavía, queda más que deslumbrado con el choque del tren con un auto y el posterior descarrilamiento de la formación: queda obsesionado. Tanto, que cada momento de su vida es susceptible de ser registrado por la cámara Super 8 que le regala su papá, y que tal vez imprima en la cinta, fotograma a fotograma, la infelicidad que sus padres no pueden ocultar. Sí, Los Fabelman es entrañable y también un gran espectáculo, como todos los trabajos de su creador; pero salvo en el glorioso final -tan simplemente cinéfilo como abierto y complejo en su estructura- peca por no aportarle cinematográficamente a su realizador más que ficcionalizar ese momento en el que a la propia vida de uno le salen alas. Ya lo hizo en los primeros tramos de su carrera. Los Fabelman, con sus circunstancias familiares derivativas, quizás hubiera merecido más desborde de la cinefilia impenitente que es el espíritu de Steven Spielberg.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy