Por Carlos Dopico.

Este año se conmemora el centenario de una de las figuras insoslayables de la música uruguaya, Rubén Lena, el escritor, compositor y docente nacido el 5 de abril de 1925 en el barrio España de la ciudad de Treinta y Tres. Rubén o Rubito –tal como le apodaron– es uno de los indiscutidos iniciadores de la música popular local y autor de una extensa obra (registró más de 180 canciones en Agadu), interpretada por una serie de artistas de célebre trayectoria: Los Olimareños, Santiago Chalar, Alfredo Zitarrosa, Larbanois & Carrero y muchos otros.

“Lo que siempre tuve claro fueron los destinatarios de mis cosas: los pobres, los ignorados, los que nadie jamás nombra”, advierte Rubén Lena en entrevista de 1993 con el querido César Di Candia (fallecido el pasado 17 de marzo) para Búsqueda.

“Habla bajito y pausado, con dulzura, con paciencia para su interlocutor, desparramando con pudor sus afectividades. Así, comunicó a los demás, que se encargaron a su vez de comunicarlo a otros, mucho de lo que ha pasado a ser esencial en nuestra cultura común en el Uruguay de estos últimos tres decenios”, escribía el musicólogo Corium Aharonian en Brecha, en noviembre del 95, tras la muerte del maestro.

Para conmemorar su vida y legado citamos aquí entrevistas y convocamos a artistas e investigadores que aportan ópticas y valoraciones: el músico y compositor olimareño Braulio López; el músico y compositor floridense Mario Carrero; el músico y compositor maragato Leo Carlini, líder de Pecho e’ Fierro, y el periodista e investigador Guillermo Pellegrino, autor de Rubén Lena. Maestro de la canción (Banda Oriental, 2009).

Ya desde temprano, como parte de su trabajo de maestro rural, a mediados del siglo XX Lena solía enseñar algunas canciones a los niños. Para esto, recurría a estructuras rítmicas del folclore argentino, que por entonces predominaba en todo el litoral nacional. “Yo estaba trabajando con niños, tenía que enseñarles canciones y como no las había, tenía que tomarlas de lugares extraños. Generalmente eran hermosas, pero no eran nuestras, y en la medida en que el ambiente era netamente rural, sonaban menos nuestras. […] Este país estaba pobrísimo de canciones; los hijos de este país no tenían casi qué cantar”, le dijo a Daniel Cabalero en entrevista para el semanario Aquí, en 1982.

Conocer a Víctor Lima fue desequilibrante, con él estableció una amistad entrañable y recibió una influencia que determinaría su modo de ver y escribir. Los pocos rudimentos instrumentales le llegaron gracias a Santiago el Indio Baladán, un paisano vecino de Sierras de Yerbal que le enseñó lo básico para experimentar con la guitarra el texto de la canción. En 1952, radicado por un breve período en Montevideo, compuso “La uñera”, su primera canción, musicalizada por Rosendo Vega e inmortalizada años más tarde por Braulio y Pepe, Los Olimareños.

“La primera canción de Lena que se conoció en Treinta y Tres fue la que dice: Atardeceres del este, nochecitas de mis pagos,/ ¡cuántas cosas van al alma/ tan suavecitas dentrando!/ El río viene de lejos, / con agua y canto bajando,/ y cuando llega a mis pagos/ se queda remolineando”, advierte Braulio López –quien por entonces tocaba el bombo legüero– en entrevista con Dossier. “Se llamaba ‘La uñera’ porque él decía que la única tierra que tenían los pobres era la que tenían bajo las uñas”.

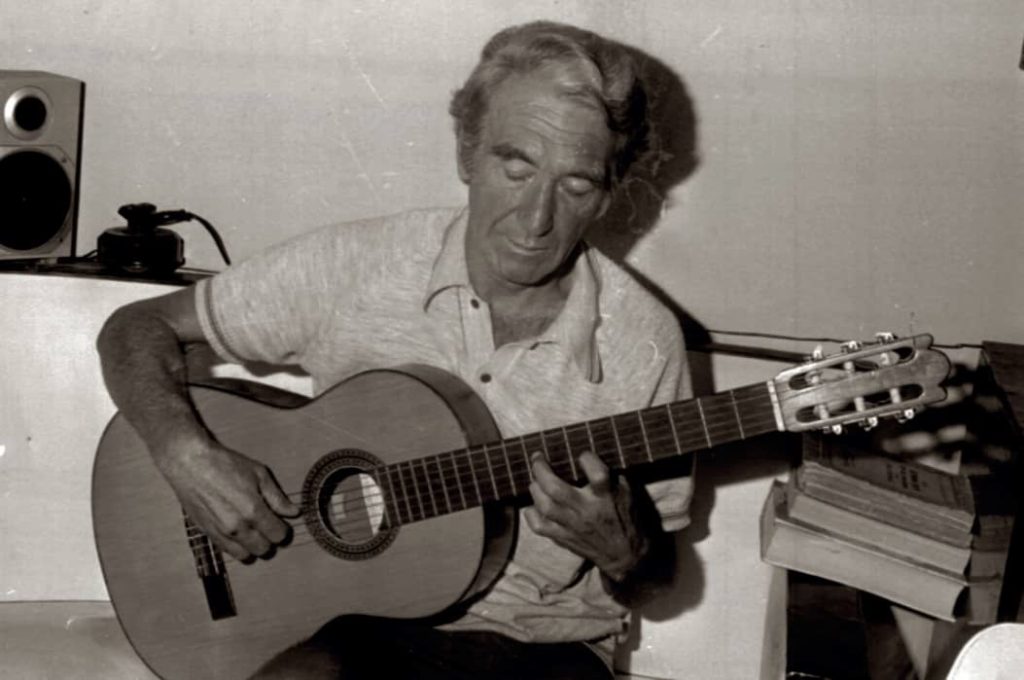

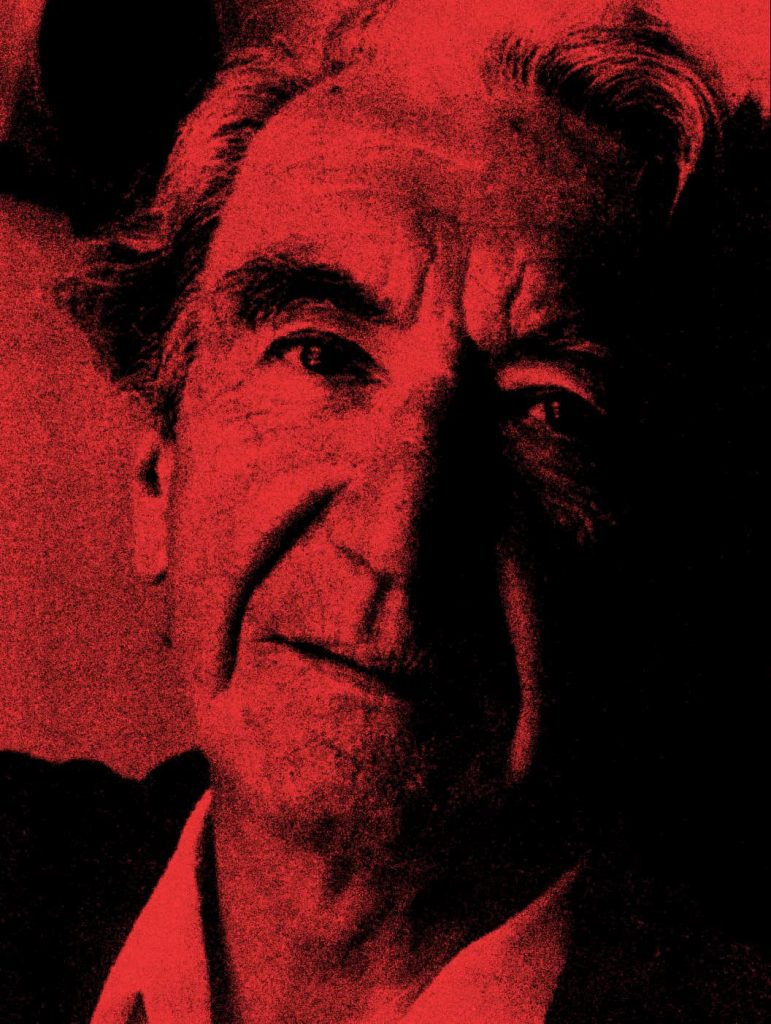

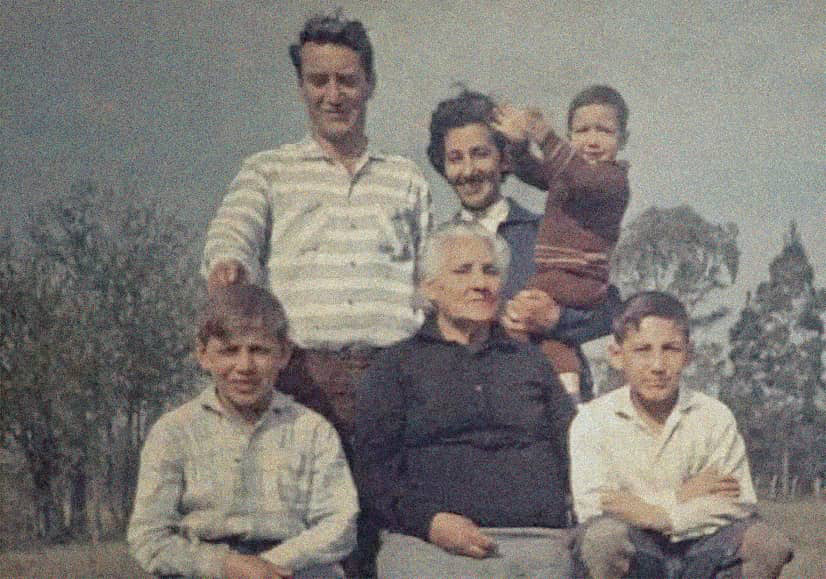

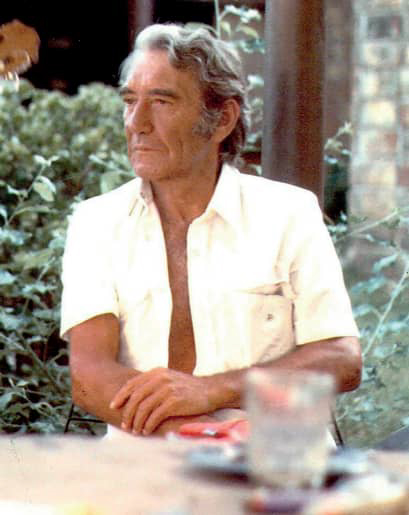

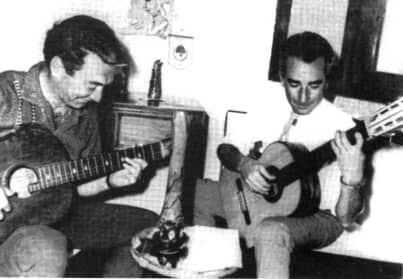

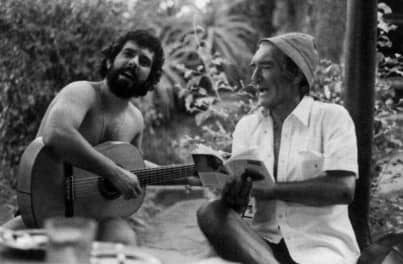

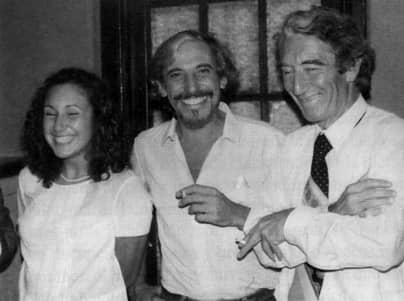

Fotos de esta nota: Gentileza de la Casa de la Cultura de la Intendencia de Treinta y Tres, archivo de la familia Lena, y archivo del diario El País.

“Esa canción la concibió en los albores de la década de 1950, luego de dejar la escuela de Sierras del Yerbal y tras perder uno de los exámenes finales del Instituto Normal”, responde con precisión Guillermo Pellegrino. “En ese tiempo de reflexión encontró un espacio para escribir. Fue entonces que concibió la letra de ‘La uñera’, a la que luego el guitarrista Oribe Mariño (cuyo nombre artístico era Rosendo Vega) la convertiría en canción. Trabajando para mi libro Rubén Lena. Maestro de la canción, lo fui a ver a Mariño y me contó la génesis de esta canción: ‘Rubito apareció en la pensión que yo vivía y me dijo que quería mostrarme algo. Metió su mano en el bolsillo interior del saco y de allí extrajo un papelito muy prolijamente doblado, en el que había unos versos. ‘Esto es una zamba’, le dije ni bien los leí. Tomé mi guitarra, puse el papel en la mesa de luz y, mirándolo, empecé a sacar la música. Me salió de un tirón. Al ratito le dije: ‘Escuchá a ver si te gusta?’. ‘¿¡Cómo, ya la terminaste!?’, se sorprendió, para luego decirme que le había gustado mucho y que por favor no se me fuera a olvidar”, cuenta Pellegrino y agrega: “O sea, que la primera canción de Lena fue una zamba. Lo que refleja la influencia y la penetración que por entonces tenía el folclore argentino en los creadores de esta margen del Plata”.

Sin embargo, el desencadenante mayor de su obra llegaría años más tarde, cuando en 1959 recibió una beca del Centro Interamericano de Educación Rural (dependiente de la OEA) para un curso durante casi un año en Venezuela. Allí tomó contacto con la música folclórica del lugar y, sobre todo, adquirió una perspectiva clara de que Uruguay debía conformar rápidamente un repertorio con identidad musical. Lena regresó con el propósito de desarrollar el cancionero uruguayo.

“Me sentía libre de intentar cualquier innovación y responsable por cada logro (aunque nadie me hubiera entregado tal responsabilidad), y optimista a pesar del dominio de la música rural argentina, casi absoluto por entonces”, escribió el propio Lena en Meditaciones. Memorias de un maestro. (Banda Oriental, 1993).

Parte importante para difundir su obra llegó de mano de Los Olimareños, un insipiente dúo en aquellos años, al que conoció primero por radio y después hizo parte de su familia.

“Fue en enero de 1960. Yo había llegado de Venezuela y traía la intención de hacer canciones, porque a nosotros como país nos faltaba una identidad en ese aspecto, que se me había revelado sintiendo cantar a los compañeros de estudios de veintiún países latinoamericanos”, contó Lena al semanario Jaque (1983). “Con mi padre, sentados bajo el parral, tomando mate, sentí el estribillo de ‘La uñera’ en la radio local: ‘En la noche olimareña/ silencio y campo,/ como una voz pa’l camino/ se levantará mi canto’.

–¿Y esos quiénes son? –le dije.

–Son Los Olimareños –respondió mi padre.

–Y, ¿quiénes son Los Olimareños?

–No sé, pero escuchá cómo cantan.

Esa fue la primera noticia que tuve de ellos. Pasó un tiempo sin conocerlos personalmente y mientras tanto invité a los compañeros maestros de la escuela 73 a una aventura necesaria: elaborar un cancionero de nuestra escuela. De ahí salieron: ‘A don José’, ‘Esto del Sauce’ y otras circunstanciales.

En el 61, desde Montevideo llegó Serafín García a dar una conferencia y, junto a él, dos muchachitos: Los Olimareños. Braulio le dijo a Pepe: ‘Él es el autor de La Uñera’. ‘Ah, ¡qué bien!’, dijo Pepe, y me preguntó: ‘¿No tiene otras canciones?’. Los invité a casa y desde ese momento se transformaron rápidamente en seres como de nuestra familia. Dos o tres veces semanalmente al anochecer llegaban juntos o por separado, a cantar, a conversar, y allí empezó nuestro trabajo en común”.

“Rubén Lena es como el tercer integrante del dúo Los Olimareños”, advierte Braulio López en entrevista con Dossier. “Embromé muchas veces diciendo que no fuimos un dúo sino un trío. Mientras dábamos los primeros pasos como cantantes, Rubén Lena daba los suyos como escritor de canciones populares. Fue toda una experiencia, un experimento a ver si salían las cosas, pero siempre con mucha conciencia de lo que estábamos haciendo. Podíamos fallar en el intento o salir airosos. El destino quiso lo segundo”.

El biógrafo de Rubén Lena, Guillermo Pellegrino, asegura que el trabajo de Lena fue sencillo y profundo: “Canciones que resistieron el paso del tiempo, las modas, los embates de la dictadura y más. Esto es muy importante porque él siempre ponía énfasis en que ‘la única medida de una canción es resistir’. Además, a la canción, su objeto predilecto, lo solía comparar con un habitante de la naturaleza que tanto describió en sus textos: ‘La canción tiene que ser como un pájaro, y ese pájaro tiene que llamar la atención de la gente. Pero cuando la gente se le aproxime, el pájaro deberá volar, ni tan lejos como para perderse de vista, ni tan cerca como para que pueda ser capturado fácilmente’”.

“El maestro fue un hombre que comprendió cabalmente –obviamente no el único, pero sí el más constante a lo largo y ancho de su obra– la necesidad de trabajar para desarrollar un cancionero propio”, señala Mario Carrero a Dossier. “En una época en la que era habitual cantarles a las lunas tucumanas o a los paisajes de Catamarca, él se propuso cantarles a nuestras lunas, a nuestros ríos y arroyos y –sobre todas las cosas– al hombre… sin vistosas epopeyas ni antojadizas grandilocuencias… al hombre simple y cotidiano, en su medio natural, a los ‘Camundá’, a los ‘Cachango’, al ‘Pobre Joaquín’, a todos los vecinos de la comisión fomento de ‘Isla Patrulla’. Quizá por eso fue capaz de ver y contar que ‘en el poblado de Acosta no hay ni un Acosta’, a mi juicio una verdadera síntesis de observación y poesía”, sentencia Carrero, al tiempo que se confiesa discípulo de su obra. “En todas sus canciones el protagonista fue siempre el hombre con orgullo de ser uruguayo, como principal y entrañable protagonista de ese paisaje. Desde sus primeras canciones aparece firmemente expresado el concepto de pertenencia, de identidad: ‘Cuando nos quieran pegar,/ los de afuera con el cinto/, echando mano a lo de uno,/ ¡Les volará el pelerío!’ cantaban Los Olimareños en ‘Este tiempo poquito’ [de Rubén Lena y Óscar Prieto].

Nosotros, con el dúo, más de treinta años después, seguimos la impronta lírica del maestro. En ‘Hasta la noche mayor’, cantamos: ‘Se ha visto a algunos andar pidiendo y haciendo acopio/. Haciéndonos creer que es propio lo que usan pa’ dominguear./ Es más lindo remendar lo que es de uno sin ayuda./ De esto, no le quede duda y es bueno en cualquier terreno./ Que al que viste con lo ajeno en la calle lo desnudan’”.

“Pienso que Lena fue un continuador del canto nacional”, señala Leo Carlini. “Aquí se tocaban muchos estilos de zamba y chacarera argentina, y Lena comenzó a hacer un repertorio propio. Hay otros antes, como Osiris Rodríguez Catillos. Pero Lena le dio una cercanía en lo popular, con una música accesible al oído de la gente. Osiris era demasiado profundo para ser masivo; musicalmente tiene muchas vueltas y es muy difícil tocarlo. Lena fue influido por ritmos como el joropo, cuando estuvo en Venezuela. Trajo esos ritmos y los combinó con otros como la milonga. Así nació la serranera, que es el ritmo de ‘Del templao’, por ejemplo”.

“Alguien dijo de mí que era un porfiado y pudo decir con una mayor comprensión de la tarea que estaba trabajando con unos pocos solitarios, aislados entonces, colaborando en el esfuerzo por crear un cancionero nacional para todos nosotros”, advierte el propio Lena en Meditaciones. Memorias de un maestro, y agrega: “Eso es ‘Del templao’, un momento desde esa perspectiva, una canción con ese clima y una de las más antiguas, aunque llegó al público mucho después”.

“El maestro escribió ‘Del templao’ como respuesta a una crítica aparecida en Marcha, en la que, aparentemente, se cuestionaba la falta de riesgo creativo”, explica Mario Carrero. “Se dice que durante varios días el maestro tuvo el semanario abierto encima de su escritorio en la página en que aparecía la crítica, mientras el borrador de ‘Del templao’ iba poco a poco transformándose en canción. Es entonces que, sin hacer alusión directa del tema y a partir de una clave que se puede encontrar en el primer verso, que dice ‘con la noche en la cara, sin despedirme monté’, el maestro da respuesta y define claramente su posición sobre la creación, el riesgo, la búsqueda y sus propios desvelos creativos. No es habitual que un paisano ensille y salga a caballo de noche y sin despedirse. Por lo tanto, esa ‘noche’ que refiere no es otra cosa que la creación; y ‘aunque sea muy negra’ no le representa ‘una dificultad mayor’; entonces sale a su encuentro: ‘firme la rienda, con el tino por rumbeador’, con obstinación, pero sabiendo que ‘si me pierdo, mala suerte… ¡la noche tendrá razón!’”.

“Nosotros hacemos ‘Del templao’ con Pecho e’ Fierro; se lo propuse a la banda porque lo toco desde hace más de veinte años como músico callejero. Rubén Lena siempre estuvo en mi repertorio de los ómnibus”, advierte Leo Carlini. “Esta canción lo identifica mucho porque es como una crítica a la crítica; una respuesta a una que en su momento lo tildada de simplista. Lena me llena mucho, logra una profundidad muy grande con sencillez, sin ser obvio ni grandilocuente. Es de los compositores de Uruguay que me ha influido más”.

Tal como advierte Carlini y comparten los demás entrevistados, una de las características de su obra es la sencillez, la simpleza elocuente del relato cantado. “La sencillez no es pobreza, falta de ideas, obviedad, fórmula o consigna”, señalaba el propio Lena para Jaque en 1983. “Es resolver con pocos elementos los más difíciles problemas. Y nadie sabe como yo las dificultades que debieron resolver [Los Olimareños] para cantar mis canciones que no eran las de un guitarrista o de un cantor”.

En el año 1992, Lucio Muñiz (fallecido en 2017), el poeta, compositor y cantante coterráneo de Lena, entrevistó al maestro para la publicación Treinta y Tres en quince nombres y profundizó en alguno de sus hallazgos musicales más trascendentes. El fragmento que se transcribe muestra que tanto las pregunta como las respuestas son muy ricas:

“La serranera, por ejemplo, ¿es de tu paternidad?

–Yo creo que sí. Pero no veo en eso ningún mérito.

–¿Tiene algún parentesco?

–A mi modo de entender con la milonga y el pericón.

–¿Es folclórica?

–Es de raíz folclórica, y a lo mejor esa raíz es muy ramificada. La serranera puede ser una variante de una forma musical que recorre toda América, como el corrido mexicano, el venezolano, las milongas argentinas y uruguayas. Es decir, variantes locales de la misma forma.

–¿Y la forma madre, a tu entender, de esas formas americanas, puede ser?

–El romance español.

–Las ramificaciones nos están llevando a España, y yo prefiero volver a nosotros. Por ejemplo: ¿puede ser nuestro paisaje incluido, o influyendo en lo folclórico?

–Sí, cómo no, el paisaje influye en los hechos culturales. Es el medio natural donde se desarrolla un tipo de cultura. Influye porque la cultura es la respuesta, entre otras cosas, a ese medio y los hechos folclóricos son cultura en el sentido antropológico, técnico, del término.

–Pero hay algo regional autóctono que es anterior a la colonización.

–Sí, la base física. El paisaje. Y además grupos humanos. Del contacto de esos elementos se crean respuestas y comportamientos distintos. En el caso nuestro esa síntesis no se dio porque pese a que el elemento indígena aportó algo, no aportó su música, que la tenía, porque no hubo integración. El paisaje es el centro de la cosa y además la forma de agrupamiento. Además, el paisaje se transfigura en el hombre uruguayo y se da líricamente.

—De ahí el hombre y su modo de expresión y sus motivos.

—El paisaje no como objeto, sino como pretexto.

—¿Para cantarlo y contarlo? Para cantarse y transmitirse.

—En esencia para expresarse”.

La murga canción

Guillermo Pellegrino considera que Lena tuvo los mayores hallazgos en la observación y capacidad de descripción de la geografía que lo circundaba, de la naturaleza, del paisaje humano que ronda entre lo ciudadano de pueblo chico y lo rural, y al que él le dio identidad. Porque Lena se movió, alternadamente, entre el campo y la ciudad.

“Rubén Lena, es también creador de la murga canción en alguna medida. No es creador únicamente porque es una creación cultural social, pero Todos detrás de momo es un disco cuyas canciones surgieron como el primer registro de murga canción, tocada con guitarras a dos voces, totalmente innovador”, recuerda Leo Carlini.

En 1971, Rubén Lena, Braulio López y Pepe Guerra exploran un terreno fértil que ya habían allanado con cautela poco antes, el de la murga canción. Tras publicar “Al Paco Bilbao” (José Carbajal publicó por entonces también “A mi gente”, incluida en Canto Popular, 1969) registran un álbum conceptual, de repertorio propio (autoría de Lena), con el primer disco conceptual en clave de murga: Todos detrás de momo, interpretado por el dúo y sus guitarras, acompañados tan solo por la batería de Los Nuevos Saltimbanquis con bombo, platillo y redoblante. “Ese fue un gran hallazgo de él. Cuando vimos el trabajo nos pareció excelente”, confiesa aún sorprendido Braulio López. “Con Pepe pensamos cómo le íbamos a hincar el diente a aquellas canciones. Todos detrás de momo fue el desafío más grande que tuvimos a nivel interpretativo, tuvimos que jugar con una cantidad de cosas que no estaban planteadas dentro de la obra del dúo. El trabajo en ese disco es nuestra obra cumbre, lo máximo que el dúo pudo dar. Ahí hay una cantidad de cosas interpretativas muy finas, que pasan por lo técnico, lo popular, lo clásico, un montón. Ahí está reflejado el máximo de la calidad interpretativa del dúo”.

Y Braulio asegura que ese también era el pensamiento de Pepe: “A veces la gente decía ‘eso es una locura, nadie va a entender nada’. [Risas]. Y bueno, vamos a esperar que el puchero esté hecho a ver si la carne está cruda. [Risas]. Si se habrá entendido. Cuántas canciones hay en el repertorio que salieron de ese disco. Caló muy hondo”.

“En Uruguay, y en general en América Latina, los discos conceptuales son contados”, dice Guillermo Pellegrino. “Son trabajos complejos, donde el disco tiene un tema central que unifica todas las canciones. Son más contados aún los que son rupturistas y cuentan con altísimo nivel tanto en lo letrístico como en lo musical. Todos detrás de Momo es un claro ejemplo, por ser una obra pionera en lo que muchos han dado en llamar murga canción. En ella, sobre un tablado imaginario, desfilan varios conjuntos de artistas que presentan a diferentes personajes e historias. Con una buena dosis de humor e ingenio, el coro de protagonistas logra hacer una muy excelente sátira de la sociedad y la política de la época.

Años después, Lena dijo que su aspiración fue crear el aire de una murga pueblerina, puesto que su temática no está referida en su mayor parte a sucesos locales sino a una realidad nacional que, como el agua, colgaba de las nubes, aunque gruesos goterones caían sobre las cabezas de la población nerviosa y angustiada”.

Aquel trabajo (más tarde reeditado por Ayuí y sobre el cual Gustavo Espinosa trazó un extenso análisis en 2024, publicado por la editorial Estuario) no alcanzó ventas significativas. El propio Pepe Guerra admitió que tuvieron “una cierta desazón al comprobar que la gente no había entendido esa propuesta”.

“En su momento fue un disco no muy entendido, poco vendido y ‘raro’, teniendo en cuenta lo que venían haciendo Los Olimareños. Hoy es un disco de culto”, asegura Pellegrino.

Sin embargo, la influencia de este disco fue notable en muchos músicos que comenzaron a explorar el género en terrenos de la canción.

En la memoria colectiva

Rubén Lena falleció el 28 de octubre de 1995.

Diez años antes, en 1985, tras ser restituido en su labor docente, ante el por entonces presidente en ejercicio Dr. Julio María Sanguinetti y distintos líderes políticos de todos los partidos, el pueblo de Treinta y Tres le realizó un homenaje y reconocimiento, entregándole La Guitarra Olimareña, premio que se instituyó en ese momento y que aún perdura. El mítico festival folclórico del departamento, así como el escenario central, llevan su nombre y este año, fecha de su centenario, fue motivo de una nueva celebración.

“Esa gente ha sido tan maravillosa que es intocado lo que ha logrado, no hay quien lo borre. Luego de que se mete en la memoria colectiva las cosas perduran con la gente”, afirma convencido y honrado Braulio López.

✴︎ TRADICIÓN

de

dúos

—Los olimareños

-

Los Olimareños se nutrieron fuertemente de dos compositores, Rubén Lena y Víctor Lima. ¿En qué se diferencian?

Braulio López: Sí, hay diferencias, porque Víctor Lima era un gran poeta con una visión de la cosa nacional muy grande. En aquel momento había mucha gente que venía de Argentina cantando sus cosas, Los Chalchaleros, Los Hermanos Gamarra que cantaban algunos valses peruanos… Estoy hablando de dúos. Hasta que salimos nosotros, y luego surgieron todos los que hay hoy, que son un montón. Uno nunca sabe dónde termina. Empiezas a dar pasos en la oscuridad… El mejor premio es el reconocimiento de la gente.

Quizás junto con el montevideano Osiris Rodríguez Castillos, el salteño Víctor Lima fue uno de los pioneros.

BL: Sí, Lema es un producto de Lima. Fíjate que cuando Lima comenzó a ir a Treinta y Tres ya tenía repertorio. “A orillas del Olimar”, por ejemplo, es de Lima no de Lena. Es una de las más populares en Treinta y Tres. Lima influyó a muchos cantores.

Lena no fue solo un escritor preciso y localista, sino compositor de muchas de las músicas que luego Los Olimareños, Alfredo Zitarrosa, Santiago Chalar y ustedes [Larbanois & Carrero) interpretaron.

Mario Carrero: Rubito nunca quiso que se le definiera como un poeta; la canción, decía, tiene el soporte de la música, de la melodía, del intérprete; es el resultado de muchas cosas que son totalmente inseparables. La poesía, en cambio, más allá de la rima o la cadencia, es –por sobre todas las cosas– la palabra del hombre, desnuda, desnudita. Bueno es reconocer que el maestro no solo escribió textos, también compuso muchas de las músicas y, no pocas veces, diseñó también la sutileza de los arreglos, ya fueran estos vocales o guitarrísticos. A la hora de que se cantara, exigía que cada arreglo o melodía fuera respetado. Siempre desde la tolerancia, pero firme en sus convicciones.

Lena fue una figura insoslayable, pero la interpretación fue también un elemento determinante. ¿Cuánto participaba de los arreglos, hasta dónde proponía?

BL: Proponía: “Mirá, esto puede ser una milonga, un poco más rápida o un poco más lenta”, pero nunca nos dijo cómo tenía que ser. Con Pepe fuimos experimentando y le fuimos acertando, no me cabe otra palabra.

Uno de los claros hallazgos compositivos de Lena fue la serranera, género que el propio maestro definió genealógicamente pariente de la milonga y el pericón.

B.L: Sí, él quería dar con eso, pero ahí está el trabajo de los tres. Porque Lena de guitarra no sabía nada, apenas movía esos dedos medios tiesos que tenía para hacer algunos tonitos. Pero claro, él en su afán de inventar proponía combinar algunas ideas innovadoras. Mostró en la guitarra algo que no era ni milonga ni vidalita… Fue un trabajo conjunto ese hallazgo. Él quería escarbar y encontramos juntos.

✴︎ A DON JOSÉ

—

Una de las obras cumbre del maestro es, sin duda, “A don José”, la canción que presentó al pueblo en 1960 y publicó en el diario de su escuela 73 de Treinta y Tres. Según confesó su viuda, Justita Lacuesta, a Diego Zas para el libro No me vengas con historias (Fin de Siglo, 2013): “En ese cancionero figuran ‘Esto del Sauce’ –que la hizo con otro maestro–, ‘A don José’, ‘El mangangá’, ‘Huella en batalla’, etcétera”.

En junio de 2003, “A don José” fue declarada himno cultural y popular uruguayo. El pronunciamiento fue una formalidad de algo que ya se había declarado colectivamente. “‘A Don José’ se transformó en el segundo himno uruguayo. Siempre digo que es el primero, porque si le preguntas a la gente ¿cuál cantamos, el himno o ‘A don José’? Te dicen ‘A don José’”, sentencia convencido Braulio López.

¿Cómo viviste el momento en que se reprodujeron los comunicados militares del golpe con sus voces entonando “A don José”?

Braulio López: Yo había ido a visitar a una hermana que tengo en Treinta y Tres; me había acostado a hacer una siestita, y de repente viene y me despierta. Me dice: ¡Escuchá, están pasando unos pronunciamientos militares por radio en cadena, y están con ustedes! A mí me llamó mucho la atención… Me levanté y fui corriendo a escuchar: Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Conjuntas, bla bla bla… y de fondo “Ven a ese criollo rodeao, rodeao” por Los Olimareños. No me cerraba políticamente, era impensado. Nosotros hacíamos canciones como “Orejano”, de Serafín J. García, y qué sé yo… A la media hora sacaron “A don José” y siguieron con los comunicados, pero ya con [Eduardo] Falú tocando la guitarra.

Poco antes, un coronel te había pedido los tonos en medio de una gira por el interior.

Hacíamos muchas giras por el interior. Esa vez estábamos por Melo y me despiertan en medio de una siesta de domingo. Estaban las tres armas reunidas: Marina, Ejército y Aviación. Me despiertan para decirme que había un coronel que pedía por nosotros. Salgo, Pepe estaba muy dormido, y el militar me dice: ‘Soy el coronel Viana, de Treinta y Tres, queríamos hacer esa canción que cantan ustedes de don José con la banda del Ejército. Quiero saber si en unos minutos pueden recibir al director de la banda para pasarle la melodía y la parte técnica musical para poder interpretarla. Le dije que sí, al rato vino el director y le pasé los acordes en la tonalidad en que estaba la canción. Es muy sencilla. Desde esa vez y hasta hoy la comenzamos a escuchar por las distintas bandas del ejército.

El trabajo conjunto fue enormemente fructífero, explorando colectivamente nuevas estructuras rítmicas, fusionando géneros, armonizando sus voces y recorriendo múltiples escenarios del Uruguay y el mundo. “Cada poco tiempo volvían a Treinta y Tres y recogían nuevas canciones e intercambiábamos placeres. Cada vez tenían menos tiempo de volver, pero yo venía en vacaciones y nos encontrábamos en Montevideo o Lagomar”, recuerda el maestro en Jaque (1983): “Durante la década del sesenta recorrieron cuanta ciudad, pueblo, aldea, caserío o rincón de este país. Cantaron para todo público y fueron oyendo en cada lugar la voz de la tierra y el sueño de la gente”.

Entre sones, chamarritas, milongas, valses criollos, tangos y serraneras Lenaabordó distintos enfoques en su repertorio, desde una referencia a personajes históricos como “A don José”, “A Simón Bolívar”, “Al general Leandro Gómez”, “Banda Oriental, 1811”; una referencia a oficios de la época y el interior: “El botellero”, “El matrero”; a figuras del pueblo: “Al Paco Bilbao”, “Por Prudencio Correa” (contrabandista), “Caco, salvanos”; y otras referido a lugares concretos de su entorno: “Cada vez que miro cielo”, “Cielo del Olimar”, “El campo grande”, “El Olimar es un sueño”, “Isla Patrulla”.

✴︎ del templao

—

Está ensillao mi caballo

las espuelas me calcé

y con la noche en la cara

sin despedirme monté.

Que la noche sea muy negra

no es dificultad mayor,

llevando firme la rienda y al tino por rumbeador.

Si me pierdo mala suerte,

la noche tendrá razón”.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy