La 89ª ceremonia de los Oscar quedará en los legajos de la historia por motivos extracinematográficos: el bochorno histórico que supuso la entrega de las estatuillas para mejor película a las personas equivocadas coronó la gala de un modo absolutamente inesperado. Lo que normalmente suele ser un aburrido discurso de agradecimiento se convirtió esa noche en un espectáculo desconcertante y difícil de asimilar. Más allá del error, hubo entre las nominadas películas sumamente interesantes. El recorrido por varias de ellas supone un pantallazo al mejor cine estadounidense de la temporada en varios de sus géneros históricos (musical, bélico, western, drama).

La La Land (Damien Chazelle)

La primera y única película en ganar un Oscar para perderlo no merecía un trato de ese tipo. Lo que merecía era simplemente ganarlo y llevárselo. Una historia sencilla, un musical luminoso y en principio aparentemente superficial, deriva en un desenlace dramático que plantea como remate una situación tan agridulce y dura como la vida misma. El joven director y guionista Chazelle (Whiplash) es un apasionado del jazz, un gran cinéfilo y un nostálgico al que le gusta experimentar creando nuevas formas. Así, apelando tanto al homenaje como a la renovación, plantea un festín de imágenes y sonidos con una notable compaginación musical y un exigente trabajo actoral. Ryan Gosling tuvo que aprender a tocar el piano; lo hizo estudiando cuatro horas diarias durante dos meses y medio previos al rodaje. No hay ni un solo doble que preste sus manos en la película, incluso el secundario John Legend tuvo que aprender a tocar la guitarra para su breve performance. Por su parte, Emma Stone realiza la labor interpretativa de su vida, con escenas en las que sus múltiples cambios de registro demuestran que se trata de una de las actrices más versátiles de Hollywood: su Oscar a mejor actriz fue de los galardones mejor entregados.

El final resume a la perfección las habilidades como director de Chazelle, al tiempo que plantea una realidad alternativa. Un último tema resignifica toda la película, agregándole una nota de pathos rioplatense (aunque no suene ni un solo bandoneón, nunca un musical hollywoodense fue tan tanguero) que, al mismo tiempo, lleva a asimilar en el propio cuerpo esa mezcla de sentimientos que tanto en su concepción como en su ejecución trae aparejado el jazz.

Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge, Mel Gibson)

Que Mel Gibson (La pasión de Cristo, Apocalypto) está completamente loco ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Un cineasta que parece obsesionado con el cristianismo y las masacres, y que se desvive por introducirlas en abundantes dosis en sus películas, continúa plasmando hoy sus fantasías. Se trata de un relato muy entretenido ubicado en la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, durante un terrorífico combate contra las tropas japonesas aliadas a las potencias del eje, en Okinawa.

Que Mel Gibson (La pasión de Cristo, Apocalypto) está completamente loco ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Un cineasta que parece obsesionado con el cristianismo y las masacres, y que se desvive por introducirlas en abundantes dosis en sus películas, continúa plasmando hoy sus fantasías. Se trata de un relato muy entretenido ubicado en la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, durante un terrorífico combate contra las tropas japonesas aliadas a las potencias del eje, en Okinawa.

La historia se centra en un personaje real completamente atípico, un objetor de conciencia, un soldado que pretende ayudar a las tropas estadounidenses, pero solamente como médico, sin tocar un arma. El uniformado existió realmente: Desmond Dass, un pionero, el primero de muchos que más adelante adoptarían esa tesitura, para horror de sus superiores. Esta aparente contradicción (apoyar en la guerra pero sin disparar) y esta obstinación llevada hasta sus últimas consecuencias son el móvil del relato y vuelven a la película, principalmente durante la primera mitad, una historia sumamente atractiva. En la segunda mitad y en las escenas de combate propiamente dicho el caos se apropia de la pantalla. El abordaje se vuelve inmersivo y Gibson ofrece una imponente recreación de la guerra: cuarenta minutos de violencia desmedida que no dan tregua, durante los cuales los muertos se apilan en montañas.

Claro que ideológicamente es una película complicada. Que no se trata de un relato antibélico queda demostrado en el episodio elegido, en el que los estadounidenses salen muy bien parados, en el enfoque heroico y en la mirada idealista, empática y light con que se presentan la formación militar y el compañerismo en el campo de batalla.

Sin nada que perder (Hell or High Water, David Mackenzie)

Los hermanos protagonistas Tanner y Toby Howard (Chris Pine y Ben Foster) se abocan a una misión arriesgada: asaltar el mayor número de bancos en un tiempo reducido, en los pueblos del sur de Estados Unidos. Pero ninguno es un ladrón profesional: uno es un padre soltero con dos hijos; el otro, un imprudente exconvicto. Y el ultraconservador estado de Texas no es precisamente el mejor sitio para llevar a cabo tan temeraria tarea: cada ciudadano parecería andar armado y, para colmo, los Rangers de Texas, con el veterano y experimentado Marcus Hamilton (Jeff Bridges) a la cabeza, los siguen de cerca.

Los hermanos protagonistas Tanner y Toby Howard (Chris Pine y Ben Foster) se abocan a una misión arriesgada: asaltar el mayor número de bancos en un tiempo reducido, en los pueblos del sur de Estados Unidos. Pero ninguno es un ladrón profesional: uno es un padre soltero con dos hijos; el otro, un imprudente exconvicto. Y el ultraconservador estado de Texas no es precisamente el mejor sitio para llevar a cabo tan temeraria tarea: cada ciudadano parecería andar armado y, para colmo, los Rangers de Texas, con el veterano y experimentado Marcus Hamilton (Jeff Bridges) a la cabeza, los siguen de cerca.

Como consecuencia directa de los negocios especulativos del sector financiero estadounidense, muchas personas quedaron endeudadas, sin trabajo ni techo. El asalto a los bancos se presenta entonces como una revancha oportuna, que supone para los protagonistas recuperar lo que les fue quitado. En los antiguos westerns, los comanches hubiesen sido los villanos abocados a romper y amenazar la estabilidad del hombre blanco, pero aquí son vistos como los valerosos individuos de a pie incapaces de tolerar los abusos y las injusticias.

Son varios los puntos fuertes de esta película: el reparto es notable y el guion de Taylor Sheridan (Sicario) está provisto de las dosis de complejidad, sarcasmo y buen humor necesarias para volverla un exponente digno de su género.

Manchester junto al mar (Manchester by The Sea, Kenneth Lonergan)

Lee Chandler es un irascible fontanero venido a menos. Un pasado reciente –para él innombrable– se ha convertido en un lastre imposible de cargar; el dolor y la culpa lo acechan constantemente, de modo que le cuesta transitar cada día. Pero tras la muerte de su hermano se ve obligado a volver a su Manchester natal. Una vez más, debe asumir responsabilidades: su sobrino de dieciséis años (Lucas Hedges) ha quedado a su cuidado, por lo que debe resolver qué futuro inmediato depararle. Pero para el protagonista volver a esa ciudad supone enfrentarse a sus propios fantasmas.

Lee Chandler es un irascible fontanero venido a menos. Un pasado reciente –para él innombrable– se ha convertido en un lastre imposible de cargar; el dolor y la culpa lo acechan constantemente, de modo que le cuesta transitar cada día. Pero tras la muerte de su hermano se ve obligado a volver a su Manchester natal. Una vez más, debe asumir responsabilidades: su sobrino de dieciséis años (Lucas Hedges) ha quedado a su cuidado, por lo que debe resolver qué futuro inmediato depararle. Pero para el protagonista volver a esa ciudad supone enfrentarse a sus propios fantasmas.

Uno de los puntos notables de esta película es la sutileza con que se dosifica la información. El enigmático personaje funciona como una fuente constante de tensión, llamando asimismo a la empatía (la interpretación de Casey Affleck expresa formidablemente la contención y las explosiones dosificadas del protagonista: otro Oscar muy bien dado). El encuentro con otras figuras que no veía desde hacía años se despliega como un notable ejercicio de psicología, y las locaciones, tanto exteriores como interiores, redondean eficazmente una atmósfera austera, solitaria y de a ratos totalmente recargada.

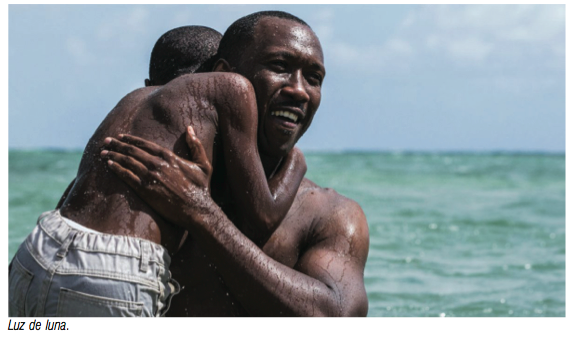

Luz de luna (Moonlight, Barry Jenkins)

La que finalmente fue la ganadora del Oscar (la real, no la equivocada) es, a gusto del cronista, la peor de este listado. Pero no sólo a la academia le gustó, sino a tantos otros: según señala la base de datos imdb.com, fue ganadora de 186 premios alrededor del mundo.

La que finalmente fue la ganadora del Oscar (la real, no la equivocada) es, a gusto del cronista, la peor de este listado. Pero no sólo a la academia le gustó, sino a tantos otros: según señala la base de datos imdb.com, fue ganadora de 186 premios alrededor del mundo.

Se ha dicho que sería una versión negra de Boyhood (Richard Linklater, 2014). Esto es cierto en parte, aunque habría que agregar que, a diferencia de la historia de crecimiento presentada en aquella película, aquí se despliega un proceso de desarrollo mucho más duro, ambientado en los ruinosos suburbios de Miami. Pero su problema principal es la exageración, ya visible en la acumulación de desgracias que recaen sobre el protagonista. La historia de un hombre en tres etapas de su vida –la niñez, la adolescencia y la adultez– es una sumatoria de cartas en contra: padre ausente, madre drogadicta, bullying de sus compañeros de escuela, y luego algunas cosas peores. Al compromiso racial se agrega otro, ya que el protagonista también vivirá, cuando por fin tenga un respiro, su despertar homosexual. Pero el problema de esta película es que, a pesar de sus buenas intenciones, no es coherente en el trazado de la psicología de sus personajes, al punto de que a veces parece no tener sentido lo que hacen. Esto puede ejemplificarse en dos puntos concretos: resulta que el padre adoptivo del protagonista es un dealer que, además de ser presentado como una excelente persona, le regala al niño un discurso sobre la homosexualidad digna del más sabio de los intelectuales progresistas. Cerca del final, la película revela que el protagonista se impuso durante toda su vida la castidad (por encontrarse en eterna pena por no estar con su verdadero amor). Este elemento, además de no ser creíble, es la frutilla de la torta de una película miserabilista, que busca la empatía a partir de la piedad por la desdicha y el sacrificio judeocristiano. Eso, además de poco inteligente, resulta muy manipulador.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy