Por Alexander Laluz.

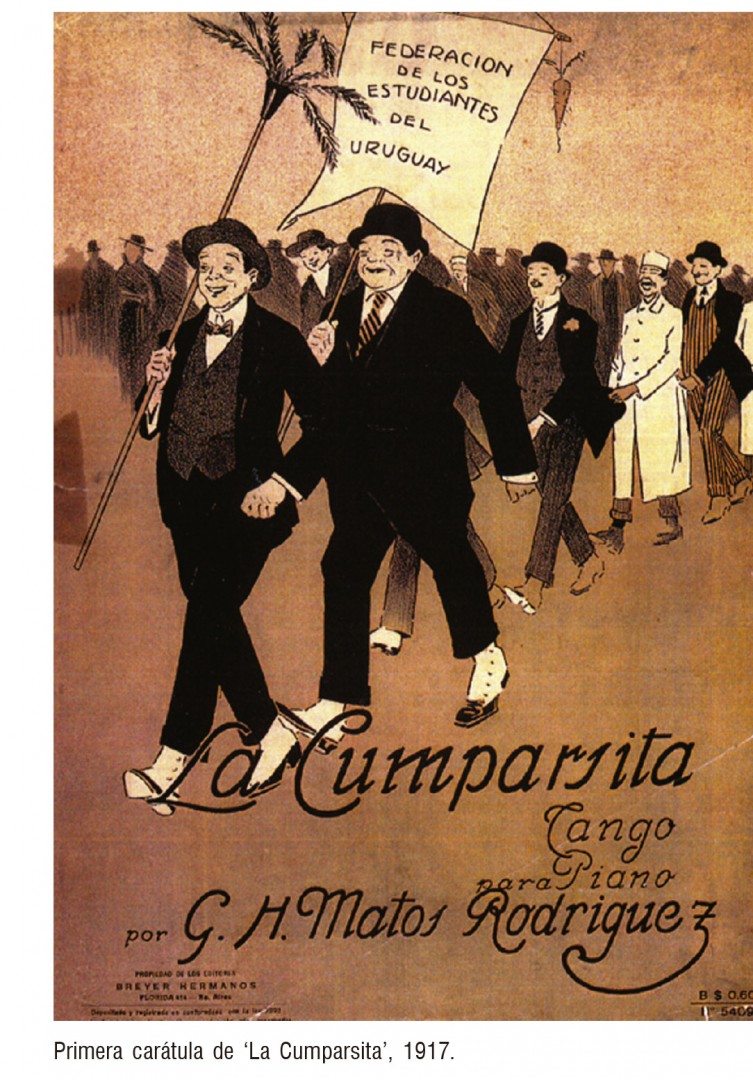

Compuesta en una afiebrada jornada de principios de 1917 por Gerardo Becho Matos Rodríguez y estrenada en vísperas del 19 de abril de ese año por la orquesta de Roberto Firpo en La Giralda, ‘La Cumparsita’ se convirtió en símbolo emblemático de un género, de una ciudad, de una región. Devino, también, mito ya centenario con un personaje central, Becho, cuyo perfil e identidad siguen descubriéndose. En una larga entrevista con Dossier, Rosario Infantozzi, su sobrina nieta, recupera algunos pocos trazos que iluminan una personalidad contradictoria, intensa, creativa.

“Lunes 26 de abril de 1948. Ayer me morí”.

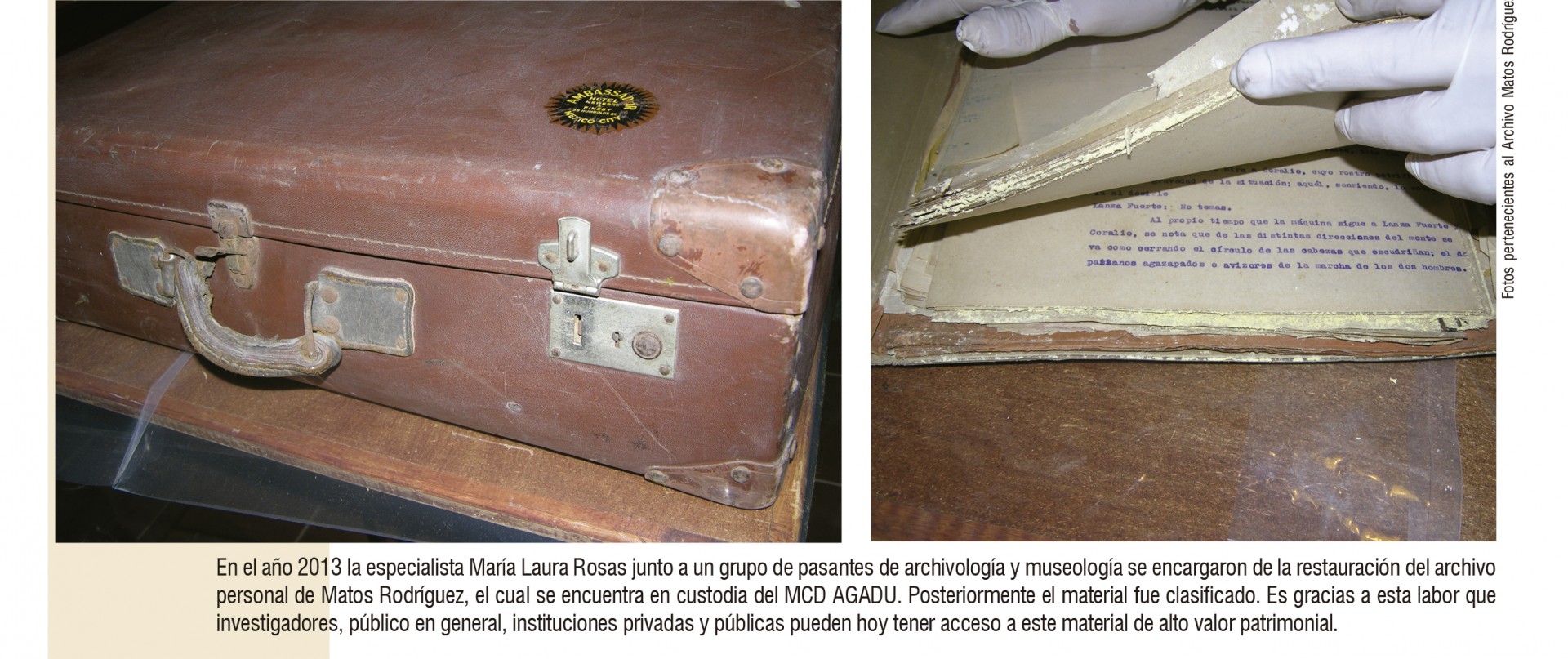

Abrumada por fotos, cartas, recortes de prensa que descubrió en una envejecida valija de cartón, Rosario Infantozzi anotó con una voz distinta: “Lunes 26 de abril de 1948. Ayer me morí”.

Fue una fría madrugada de invierno, hacia fines de los años ochenta. Y ocurrió así:

–Lo recuerdo muy bien –cuenta Rosario–. Mis hijos eran chicos y, como era costumbre, los bañé, les di la cena, los acosté y cuando se durmieron me encerré acá, en esta sala, y abrí la valija. Todo dio un giro radical. Comencé a descubrir quién era el protagonista de todas esas historias que me habían contado, el hombre que movilizaba tantas cosas que a veces eran contradictorias, que enojaba a sus afectos más cercanos y a la vez los fascinaba, los seducía.

Tras leer una necrológica publicada en un diario de la época, descubrió un dato hasta ese momento ignorado: él había muerto el 25 de abril de 1948. Fue un disparador.

–Enseguida tomé un lápiz, una libreta y anoté: “Lunes 26 de abril de 1948. Ayer me morí”. Desde aquel momento, cuando descubrí al ser de carne y hueso que había emergido de esa valija, supe que tenía que reescribir todas las historias que me habían contado. Ahora tenían que estar en primera persona.

Cuando su tío Jorge –quien le había entregado aquella valija– leyó un borrador de esta reescritura, le confesó:

–Mirá, anoche no pude dormir porque, de verdad, esa no era tu forma de escribir, de hablar, Rosario. Esa era la manera de hablar que tenía Becho.

Es media mañana del viernes santo. Es abril. Es 2017. Afuera hay un silencio de feriado eterno, soleado, lento, sin autos y sin gente. Adentro, en una sala grande, de líneas clásicas y sobrias, Rosario Infantozzi (Montevideo, 1947) vuelve sobre una historia que ha contado –y que contará– muchas veces.

Y cuando Rosario cuenta esa historia recorre, una y otra vez, un sinuoso camino entre los dominios de lo público y de lo privado, anuda memorias, recupera documentos escritos y gráficos, para componer escenas que tienen como protagonistas centrales a su bisabuela, a su abuela, a su madre, a sus tíos, al tango en Montevideo y al tango en Buenos Aires. Pero quien arrebata los afectos y se apodera de cada una de las escenas de esa historia es su tío abuelo, Gerardo Matos Rodríguez, conocido también como Becho.  Un personaje a la vez único y misterioso. Un hombre que nació en 1897 y murió en 1948, cuya identidad sigue en construcción. Una personalidad iluminada por una trama de relatos (necesariamente) fragmentados, protagonista de la bohemia urbana. Un joven estudiante de arquitectura que legó una obra que va más allá de su primera composición, ‘La Cumparsita’, el tango que fue tango –y no una “marchita”– desde su afiebrada gestación, cuando Becho apenas alcanzaba los veinte años y creía que estaba al borde de la muerte, y que su hermana, Ofelia, pautó de forma rudimentaria al tiempo que él tocaba un teclado de cartón y silbaba. Un creador intuitivo que concibió el tango que se reconoce inmediatamente al sonar sus primeras cuatro notas, que a la postre devino emblema del género y de una ciudad; el tango que le sigue ganando la batalla a la obsolescencia con una estructura formal tan simple y directa que desde su estreno en La Giralda, en abril de 1917, con la orquesta de Roberto Firpo, desde sus primeros registros fonográficos –uno a cargo de Firpo y otro con el cuarteto Alonso-Minotto– interpela a la imaginación mediante una ingente cantidad de versiones que circulan a escala planetaria. Un tango que él, Becho, defendió con todas sus armas del intento de apropiación de Firpo, antes del estreno; de la letra que en 1924, y sin su autorización, le agregaron Pascual Contursi y Enrique Maroni.

Un personaje a la vez único y misterioso. Un hombre que nació en 1897 y murió en 1948, cuya identidad sigue en construcción. Una personalidad iluminada por una trama de relatos (necesariamente) fragmentados, protagonista de la bohemia urbana. Un joven estudiante de arquitectura que legó una obra que va más allá de su primera composición, ‘La Cumparsita’, el tango que fue tango –y no una “marchita”– desde su afiebrada gestación, cuando Becho apenas alcanzaba los veinte años y creía que estaba al borde de la muerte, y que su hermana, Ofelia, pautó de forma rudimentaria al tiempo que él tocaba un teclado de cartón y silbaba. Un creador intuitivo que concibió el tango que se reconoce inmediatamente al sonar sus primeras cuatro notas, que a la postre devino emblema del género y de una ciudad; el tango que le sigue ganando la batalla a la obsolescencia con una estructura formal tan simple y directa que desde su estreno en La Giralda, en abril de 1917, con la orquesta de Roberto Firpo, desde sus primeros registros fonográficos –uno a cargo de Firpo y otro con el cuarteto Alonso-Minotto– interpela a la imaginación mediante una ingente cantidad de versiones que circulan a escala planetaria. Un tango que él, Becho, defendió con todas sus armas del intento de apropiación de Firpo, antes del estreno; de la letra que en 1924, y sin su autorización, le agregaron Pascual Contursi y Enrique Maroni.

Pero así es, al principio y al final: Becho, el misterio en el centro de la escena.

“Madre por aspiración y traductora pública de francés por obligación”, se lee en una breve reseña biográfica de Rosario Infantozzi publicada en un sitio en internet. Pero su vocación y su pasión, reconoce ella, las descubrió a los cuarenta años, hace ya tres décadas. Fue un momento bisagra, de replanteos, dice, que la llevó a la escritura: “A ser contadora de cuentos”.

–Había llegado a los cuarenta y sentía que era un momento de quiebre. También sentía una desesperada necesidad de saber a quién le tenía que agradecer tanta cosa buena que me pasó en la vida. Porque fue gracias a la plata de ‘La Cumparsita’, que no era una fortuna, pero que fue sabiamente administrada por mis abuelos, que pudimos estudiar, tener vivienda, vivir sin apremios. Y vaya que fue bien administrada: fijate que somos doce nietos más mi madre, mis tíos. Siempre el dinero que vino por los derechos de ‘La Cumparsita’ fue algo mágico, un manto protector. Y los abuelos ayudaron a todos, sobre todo en la educación. Por esa necesidad de agradecer fue que inicié este periplo, esta investigación, este nuevo camino.

De ese periplo surgieron dos libros dedicados a Becho –Yo, Matos Rodríguez, el de La Cumparsita (1992), De Matos Rodríguez, La Cumparsita (2004)–, guiones, artículos, el cortometraje La Cumparsita (2002) que dirigió junto a su hermano Pepe Infantozzi, a los que se suman otros títulos en el campo de la narrativa de ficción.

El primer paso, recuerda, lo dio en el balneario Atlántida, al caer la tarde de un día de comienzos de 1987, durante unas vacaciones familiares.

–Esa vez largué la pregunta: “¿Alguno de ustedes sabe quién era Becho?”.

Las reacciones se dividieron. Su padre la miró por encima de los lentes y, “sin pelos en la lengua”, sentenció: “¿Becho? ¡Becho era un loco de mierda!” (apunte de Rosario publicado en Yo, Matos Rodríguez, el de La Cumparsita). Su hermana, muy práctica y ejecutiva, dio la primera clave para seguir:

–Ella me dijo, vas a tener que empezar a exprimir la memoria de mamá y de los tíos. “¿De dónde vas a sacar material si no es así?”.

Y así fue.

Durante los siguientes cuatro años, Rosario se dedicó a “exprimir la memoria de los sobrevivientes”, ya que fuera del ambiente familiar, dice, nadie más lo conocía.

–Traté de hablar con Tita Merello y con [Enrique] Cadícamo, ya que ellos habían estado en contacto con Becho en Buenos Aires. Pero no me quisieron recibir. Me di cuenta de que había algún tipo de rechazo hacia Becho a raíz de algún tipo de conflicto.

De estos primeros relatos, de los pocos datos que rescató de algunas conversaciones con músicos de la época, Rosario compuso un primer perfil de Becho. Una aproximación provisoria e incompleta: la esencia de Becho, dice, se le escapaba.

–Nadie tenía el registro del adolescente vulnerable y sensible que supo componer ‘La Cumparsita’.

No obstante, de ahí rescató algunos detalles clave que le permitieron entender cómo eran las relaciones que establecía Becho con los distintos ambientes que frecuentaba, con sus prácticas artísticas y sociales.

–Si bien después del éxito que tuvo ‘La Cumparsita’ él trabajó siete años en Buenos Aires, componiendo tangos, escribiendo para teatro, nunca se integró realmente a ese mundo. Él era un clase media uruguayo, estudiante. Más adelante, cuando comenzó a moverse y a tener algo de dinero, se acercó al mundo de las carreras de caballos; se apasionó con eso, pero igual siguió estando por fuera del ambiente. Por eso creo que él fue una suerte de outsider en todos los mundos que frecuentó, incluso en la familia.

El núcleo familiar, sigue Rosario, en esa época era relativamente chico: su bisabuela y sus dos hijos, Ofelia –la abuela de Rosario– y Becho. En ese marco, Becho polarizaba los afectos.

–Mi abuelo, su cuñado, era arquitecto y fue el que hizo este apartamento donde estamos ahora; creo que si mirás el apartamento te das cuenta de cómo era él: un tipo sobrio, vestido impecablemente de traje gris; un lord inglés caminando por la calle. Y ese lord inglés se ocupó toda la vida de su cuñado. Lo cuidó, le protegió la plata. Becho cobraba y le mandaba tres cuartas partes de la plata a mi abuelo para que él le comprara algo y tuviera una renta, mientras que él se patinaba el resto. Tendrías que ver lo lindas que eran las cartas que se enviaban estos dos hombres. En ellas se ve cómo mi abuelo se ocupaba del cuñado como si fuera un hermano.

La mujer de este lord inglés, en cambio, tenía una actitud diferente. Ella despotricaba contra este personaje bohemio, seductor, pero al mismo tiempo lo quería, lo cuidaba.

–Fijate, decía mi abuela, ‘que mi hermano se gastaba toda la plata en los caballos, en las mujeres’. Ella se preocupaba mucho cuando Becho venía a Montevideo, porque tenía dos hijos adolescentes varones… era una mala influencia. Pero cuando él llegaba de Argentina o de sus viajes por Europa, su magnetismo cambiaba todo. Llenaba todo el espacio de la casa. Los hacía cantar, les tocaba música en el piano, hacía cuentos de sus viajes por la noche en ciudades europeas, a los varones se los llevaba al [café] Tupí Nambá, a Maroñas. Y su hermana, inevitablemente, no paraba de rezongar. En esa casa se vivía la ambivalencia. Pero, así como Ofelia lo rezongaba mucho, cuando Becho se enfermó lo cuidó como si fuera un hijo.

El perfil de Becho se fue construyendo como una polifonía de relatos. Memorias acumuladas en capas. Recuerdos, olvidos, afectos, distorsiones, prejuicios. Quizá demasiados fragmentos. Un personaje desconocido que se iluminaba y a la vez se oscurecía con una palabra, una frase, que recuperaba cualquier detalle de una época cada vez más nebulosa. “Becho era un loco de mierda”, había dicho el padre de Rosario. Era, a la vez, el hombre que podía seducir y encantar; era el que Becha, su hermana, rezongaba y mimaba.

–Mirá, no me preguntes más. Ya exprimí toda mi cabeza y no recuerdo más nada” –le dijo una vez a Rosario su tío Jorge, quien estuvo muy cerca de Becho hasta el día de su muerte–. Todo lo que sabíamos ya te lo contamos.

Sin embargo, había más.

Cuando Becho murió, recordó este tío, su madre había juntado todas sus cartas, las fotos, los recortes de prensa, y los había guardado en una valija. Pero esa valija –previsiblemente, quizá– estaba perdida.

–Nadie se acordaba, nadie tenía una idea clara sobre ella –dice Rosario–. Mi abuela se había mudado varias veces, pero nadie, ni mi tío Jorge, se acordaba de haber visto la valija en ninguna de esas mudanzas. El único recuerdo era ese: mi abuela metiendo los papeles en ella y cerrándola.

Tras darle varias vueltas al asunto, surgió una posibilidad: que la valija estuviera en la casa de su otro tío, Rodolfo, la única que tenía sótano. Jorge, decidido, fue a buscarla. La sorpresa, cuenta Rosario, llegó una noche.

–Mi tío Jorge vino a casa cargando una valija de cartón, castigada por el agua y el tiempo, con papeles pegoteados y cubiertos por hongos blancos.

–Tomá; apareció –dijo Jorge y se fue.

–Cuando la abrí ocurrió algo mágico –dice Rosario.

Fue esa noche: Rosario acostó a sus hijos y hasta altas horas de la madrugada se dedicó a hurgar en rincones de ese pasado hasta ese momento incierto, con más afectos encontrados que certezas. Fue de esa vieja valija de cartón que surgió un hombre de carne y hueso. Surgió, al fin, Becho.

–Entonces, sin pensarlo mucho, anoté como poseída por su voz: “Lunes 26 de abril de 1948. Ayer me morí”.

Su voz era entrañable, dice Rosario. Y a la vez era un coro de voces: no hay personajes en blanco o en negro, no hay un solo Becho. Es, dice, una trama de matices. Una polifonía inacabada; una polifonía en construcción.

–Me encontré con un tipo muy alto, muy pintún, un seductor nato que tenía muchísimo éxito con las mujeres. Pero, a su vez, el amor de su vida eran su mamá y su perro. Era también muy tímido y, por otro lado, un peleador, sobre todo cuando tenía que defender sus derechos. Nunca tuvo hijos, nunca se casó, pero tenía un vínculo entrañable con sus sobrinos chiquitos. Les traía los juguetes más divinos que te puedas imaginar. Me acuerdo de que había en la valija unos disquitos de cartón, como si fueran postales, en los que se podía grabar. Y él tenía la máquina para hacerlo. Con eso les mandaba mensajes a todos desde Europa o desde cualquier otro lugar. En uno de ellos, que, claro, ahora se escuchan muy mal, él decía: “Acabo de comprar un polichinela con gorro rojo para vos, Joquita, y para Jorge le encontré un disfraz”.

También era un músico formidable; nunca había estudiado formalmente, pero tenía intuición y muy buen oído.

–Era mi abuela la que estudiaba piano y solfeo. Ella tocaba Chopin, me contaba, y cuando Becho llegaba le decía: “Correte”, y se sentaba a tocar de oído lo que ella apenas lograba tocar siguiendo la partitura.

En el corto La Cumparsita, sigue Rosario, eso queda muy claro al narrar el momento en que se compuso el tango, su primer tango; ese corto “es la pieza, el documento, que faltaba”.

Con un equipo formidable, recuerda, se logró plasmar una parte, quizá el momento más importante de esta historia, que formaba parte de otro guion que ella habría escrito para un largometraje: el momento en que Becho compone ‘La Cumparsita’. No hay documentos que registren ese hecho, sólo las memorias de quienes estuvieron cerca. Y allí se ve a Becho enfermo, creyendo que iba a morirse de tuberculosis, con apenas veinte años, pero rodeado por su madre, su hermana y una empleada de la casa. En pleno estado febril, las imágenes y los sonidos lo asaltan, lo movilizan. Están ahí. Suenan. No los quiere olvidar. Les busca continuidad, unidad, sentido. Siguen sonando. Las cuatro primeras notas. El movimiento. El pulso. El baile.

Le escribió Carlos Maggi a Rosario: “Becho es un muchacho acribillado que descendió a los infiernos y desde allí volvió con un canto diferente; alguien que oyó una música que no era de este mundo mientras imaginaba, en un escalofrío, que estaba en un lugar de la madrugada, más allá de todo, cerca de la nada, añorando... Se le venía desde el fondo de su malestar y él silbaba hilachas de una melodía infinitamente triste... y se le olvidaba... y salía a buscarla de nuevo... así, hasta el teclado de cartón. Es conmovedor y es único” (el texto se reproduce en el prólogo de De Matos Rodríguez, La Cumparsita).

Ese era Becho. Un talento creativo que, ante la crisis, la desesperación, se aliaba con las ganas de vivir. Y, al final, esa alianza le gana la pulseada a la parca.

Un improvisado teclado de cartón. El silbido. La melodía en la cabeza. Entonces llega el pedido: Ofelia, su hermana, dominaba los rudimentos de la notación musical, por tanto, ¿podría escribir las notas si él silbaba la melodía e imitaba el toque en ese teclado de cartón? Ella acepta. El canta, silba, toca. Suenan las notas. Ella anota. Él da rienda suelta al movimiento. Ella le pide que lo haga entero desde el principio para chequear lo pautado en el cuaderno. Él lo hace. Ella, escandalizada, exclama: “Pero esto es un tango, Becho”. La música prohibida. La música del bajo, de los instintos, arrebataba el santuario familiar consagrado a la ópera, a la zarzuela. Los prejuicios. Pero el tango, ‘La Cumparsita’, tiene su primer registro: una limitada, esquemática, notación. No se iba a perder. Estaba documentada; era el primer documento.

–Ese momento, tan fascinante, no estaba registrado –dice Rosario–. Por eso este documental es la pieza que faltaba. Eso no está en ningún lado, y lo pudimos plasmar gracias a un equipo que se entregó por completo.

De lo musical, reconoce Rosario, poco puede decir salvo lo que le han dicho, explicado, otros músicos.

–Alberto Magnone, por ejemplo, que estuvo hace poco aquí, en casa, me aclaró muchos aspectos musicales. Él acaba de publicar el libro La Cumparsita, el tango universal (editorial Palabrasanta). Me explicó que en esta música hay dos fuentes: el tango y el carnaval. Del carnaval vienen su nombre y su dedicatoria a los amigos que Becho tenía en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. El tango es su estilo, su lenguaje: nunca fue una marchita.

Hasta esa época, le explicó Magnone, el tango solía tener dos partes. Pero, como toda forma viva, el esquema formal cambió, y a partir de esos últimos años de la década de 1910, su morfología pasó a tener tres partes.

–Y, aparentemente, esa tercera parte se la agregó Roberto Firpo.

En lo formal, agregó Magnone, ‘La Cumparsita’ tiene una estructura muy simple.

–Bueno, aparentemente simple –apunta Rosario–. Es como un diálogo de frases. O, mejor dicho, como una lucha. Por un lado, tenés una frase que habla del dolor; por otro, la que sigue es livianita. Y así, una va contestándole a la otra. Tenés al hombre que se cree morir y, por otro lado, la pulsión de vida, tenés al hombre que quiere seguir viviendo. Nunca me había dado cuenta de eso. Hay una mano que toca una idea, una frase melódica, y la otra le contesta con otra cosa. Alberto me hizo ver muchas cosas con este libro que escribió. Y es cierto. Vos ves la partitura y es de una sencillez que asombra. Pero esa sencillez es la que la hace única.

Francisco Canaro había anotado en su libro Mis bodas de oro con el tango: “[‘La Cumparsita’] tiene la particular virtud de que la estructura de su música se presta maravillosamente a ser enriquecida por orquestaciones de mayor vuelo. Todo le viene bien a ‘La Cumparsita’”.

En su libro La orilla oriental del tango, escribió el investigador Juan Carlos Legido: “Es un verdadero fenómeno, que acaso no se necesitan muchas palabras para explicarlo porque emana del corazón de las multitudes que se sintieron tocadas por la sencilla y prístina textura de su melodía”.

Astor Piazzolla, en cambio, hizo un juicio duro, pese a que la interpretó varias veces: “Es lo más espantosamente pobre del mundo”. Su socio creativo, el poeta Horacio Ferrer, sin embargo, fue más justo: “‘La Cumparsita’ ha sido objeto de toda clase de ornatos, producto muchas veces de las ejecuciones ‘a la parrilla’: contracantos, pasajes contrapunteados y variaciones de la más diversa invención. Algunos de estos aditamentos han sido, por así decir, institucionalizados; tal lo que ocurre por ejemplo con la variación para bandoneones ideada por Luis Moresco alrededor de 1930” (El libro del tango).

En cualquier caso, dice Rosario, en esta música tan simple está su tío abuelo. Esta música, que se convirtió en el tango más famoso, es Becho con todas sus facetas, con sus zonas más luminosas, con sus zonas más oscuras. Ahí está Becho revelado, aunque su perfil, después de su muerte, se siga descubriendo.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy