En el 2020 se cumplieron 150 años de la muerte de Isidore Ducasse, más conocido como Conde de Lautréamont, seudónimo con el que publicó Los cantos de Maldoror, uno de los libros más singulares y renombrados de la literatura mundial. Los números redondos como el que supone este aniversario suelen ser propicios para las conmemoraciones; aunque, más allá de lo vistoso del dato, cualquier pretexto es bueno para recordar a este montevideano cuya obra fue escrita medio siglo antes de que surgiera el surrealismo, movimiento del que es considerado precursor.

Su biografía es tan breve como grande es su leyenda. Además del dato de su muerte prematura, hay escasos registros fidedignos de su paso por este planeta. Es sabido que nació en 1846, durante la Guerra Grande, cuando su Montevideo natal estaba sitiada por las fuerzas de Oribe; y que murió ‒triste coincidencia‒ durante el Sitio de París de la guerra franco-prusiana, en noviembre de 1870, con tan solo veinticuatro años. Al ser hijo del canciller de la Embajada de Francia en Montevideo, la capital uruguaya ‒más específicamente, la calle Camacuá esquina Brecha‒ fue su lugar de residencia hasta los trece años; luego, su padre lo envió a suelo francés para que culminara allí su formación académica.

Su madre, también francesa, falleció ‒según algunas fuentes, se suicidó‒ cuando Isidore tenía un año. Es posible que acontecimientos como este y haber vivido una de las épocas más violentas de Uruguay hayan incidido en su carácter. Vale la pena recordar que eran tiempos de caudillos y rebeliones sangrientas. Como si la inestabilidad política del país no fuera suficiente, también le tocó vivir la epidemia de fiebre amarilla que, entre marzo y junio de 1857, diezmó la población capitalina.

Por otra parte, todo lo que se ha escrito acerca de su personalidad son meras conjeturas y, por lo tanto, es imposible determinar de qué forma le pudo haber afectado su contexto. Hay testimonios que lo presentan como un adolescente tímido y otros que expresan lo contrario. Lo mismo sucede con su apariencia física, existen descripciones contradictorias y tampoco hay certezas de que sea él quien aparece en la única fotografía que se tiene de referencia.

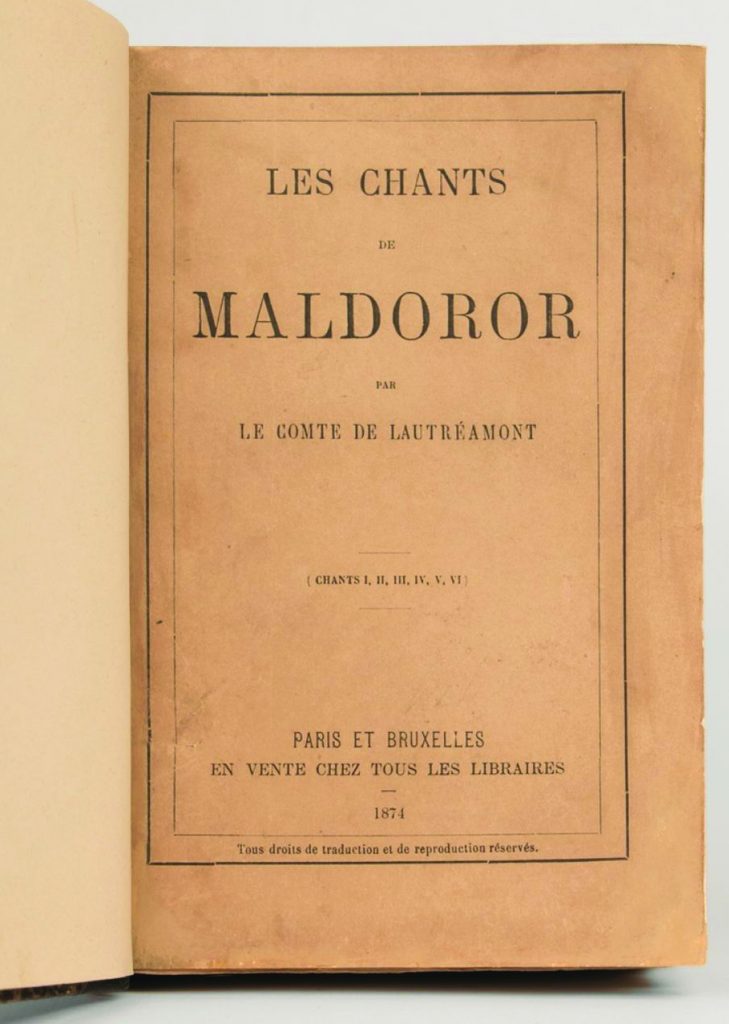

Esta falta de información verificable, sumada al contenido siniestro de Los cantos de Maldoror, ha confundido a la obra con su autor y ha creado el mito de que Ducasse fue un hombre excéntrico de aspecto tenebroso. Lo cierto es que Maldoror, el protagonista que da título a este libro inclasificable ‒algo así como una epopeya grotesca escrita en prosa‒, es un personaje sombrío, con ribetes sobrenaturales, un misántropo que pretende destruir a la raza humana y a su creador. Que el texto contenga evidentes referencias autobiográficas no significa que Maldoror sea portavoz del autor. No es casual que la primera versión de la obra ‒que constaba únicamente del primer canto‒ haya sido una publicación anónima, ni que haya usado un seudónimo para la edición completa que se publicó al año siguiente ‒es decir, en 1869, cuando tenía veintidós años–.

Para disgusto de Ducasse, el libro quedó arrumbado en una imprenta belga, debido a que el editor decidió no distribuirlo por miedo a que su contenido transgresor y blasfematorio le significara una sanción. Como tristemente suele suceder, el autor ‒que murió un año más tarde‒ no pudo disfrutar de ningún reconocimiento, ni siquiera de una crítica negativa. Dos décadas después de su temprano deceso, la obra fue reimpresa, pero tampoco entonces causó gran repercusión, tan solo unos pocos comentarios ‒entre los que se destaca el del poeta nicaragüense Rubén Darío, en su libro Los raros (1896)‒. Fueron los surrealistas, en la década de 1920, quienes realzaron decididamente su legado poético y dieron lugar al culto que desde entonces existe en torno al misterioso escritor franco-uruguayo.

Es natural que el florecimiento de su obra haya sido así y no de otra manera, que haya dado sus frutos antes en Francia que en Uruguay o cualquier otra parte del mundo. Primero, porque fue escrita en francés y en dicho país; segundo, porque allí y en ese momento histórico particular estaban las condiciones dadas para que surgieran lectores interesados.

El lugar destacado que ha ocupado el vanguardismo en la cultura es fundamental para entender el reconocimiento que hoy tiene la figura de Lautréamont. El vanguardismo ‒como lo sugiere la propia denominación tomada del léxico militar‒ implicó ir al frente, avanzar con la misión de explorar y conquistar nuevos horizontes, de chocar con los viejos modelos para expandir los límites de lo que era considerado bello dentro del arte. Fue necesaria esta insurgencia cultural para que textos como Los cantos de Maldoror pudieran ser leídos. En particular, hizo falta la aparición del surrealismo, que fue de las vanguardias artísticas más destacadas, nacida en el fervor parisino, en la Ciudad Luz, donde un ignoto Isidore Ducasse había desarrollado su vida literaria y cuya tierra fertilizó al morir. Podría decirse que su obra allanó el camino a los escritores surrealistas, quienes, a su vez, se encargaron de rescatar el valor que ella contenía. Se trata de un claro ejemplo de cómo las generaciones literarias se retroalimentan y dialogan más allá del tiempo.

Que este extraño poeta sin par haya nacido y vivido más de la mitad de su vida en Montevideo es motivo de orgullo para los uruguayos, quienes ‒irónicamente‒ hemos tardado más que nadie en aquilatar la magnitud de su creación. Hoy nos complace aducir que su seudónimo podría leerse como conde del otro monte, lo que sería una alusión a su lugar de origen y a la coincidencia de que en París vivía en la calle Faubourg-Montmartre. Pero, a decir verdad, esa traducción no es del todo exacta y es una de las tantas interpretaciones que se han aventurado. No obstante, es innegable que el vínculo con la ciudad de su infancia lo acompañó durante toda su vida, al menos desde el punto de vista material, pues su padre ‒que residió hasta sus últimos días en Montevideo‒ le enviaba dinero todos los meses para que pudiera cubrir su costo de vida en la capital francesa.

Más allá de estas cuestiones más bien prácticas, la evidencia quizás más clara del lazo de Lautréamont con Uruguay se encuentre en su mentada obra, en la que se identifica explícitamente como montevideano. Ya en las primeras páginas leemos el siguiente pasaje: “Oh pueblos, cuando oís el viento de invierno gemir en el mar y sus orillas, […] decís: ‘No es el espíritu de Dios el que pasa, es solo el suspiro agudo de la prostitución, junto con los gemidos graves del montevideano’”. Al final del ‘Canto I’ vemos otro pasaje autobiográfico: “El final del siglo diecinueve verá a su poeta […]; nació en las costas americanas, en la desembocadura del Plata, allí donde dos pueblos, antaño rivales, se esfuerzan actualmente en superarse […]. Buenos Aires, la reina del sur, y Montevideo, la coqueta, se tienden una mano amiga a través de las aguas plateadas del gran estuario”.

Asimismo, esto no deja de ser más que un hecho curioso o un asunto secundario. ¿Qué importancia puede tener el país de origen del autor de una obra que ha rebasado todas las fronteras? Da lo mismo que Ducasse-Lautréamont haya nacido en Uruguay o en Francia. Los cantos de Maldoror es un libro tan portentoso que no sería para nada inverosímil que lo hubiese escrito un extraterrestre.

Lautréamont estaba influido por escritores como Baudelaire ‒y los poetas malditos en general‒, pero su culto al mal y a lo irracional superó todo paradigma. Incluirlo dentro del romanticismo o cualquier otro movimiento literario resulta banal. Pertenece al grupo de escritores que son imposibles de encorsetar. Sería injusto limitarse a decir que su obra es inmoral o diabólica. Su contenido no es meramente perverso, no se agota en el horror de los cuentos de Hoffmann o de Poe. El lenguaje pomposo que emplea para relatar escenas grotescas parece una parodia de la épica, como si se burlara de la grandilocuencia de su propia escritura. El sentido del humor que subyace en su estilo lo acerca más a lo absurdo y surrealista que al terror. Un ejemplo de esto es la retórica solemne del narrador cuando, en el ‘Canto II’, describe el momento en que Maldoror tiene relaciones sexuales con un tiburón, o cuando, en el canto siguiente, va a un prostíbulo y se encuentra con un pelo de Dios, un pelo que no es pequeño e inerte como el de una cabellera humana, sino que es del tamaño de una persona y puede hablar: “Mi dueño me ha abandonado en esta habitación”, se lamenta el cabello, denunciando así la doble moral de Dios.

La poesía de Lautréamont llevó el lenguaje a extremos de una irracionalidad sin precedentes, en la que abundan imágenes construidas a partir de combinaciones improbables, comparaciones de realidades inconexas, recursos que después fueron característicos de los surrealistas. En el Manifiesto del surrealismo (1924), André Breton señala que para él “la imagen más fuerte es aquella que contiene el más alto grado de arbitrariedad, aquella que más tiempo tardamos en traducir al lenguaje práctico”, por contener una enorme dosis de contradicción; y cita la siguiente frase de Los cantos de Maldoror, a modo de ejemplo: “Bello como la ley que detiene el desarrollo del pecho de los adultos cuya propensión al crecimiento no guarda la debida relación con la cantidad de moléculas que su organismo produce”. De hecho, la prosa ducasseana está plagada de estas fórmulas disparatadas. Tal vez la más famosa sea la utilizada en el último canto para referirse a un adolescente al que considera bello “como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser, sobre una mesa de disección”.

Profundizar en el análisis de estas extrañas palabras merece un artículo aparte. Este es apenas un muestrario de la imaginación delirante de Isidore Ducasse, pero alcanza para entender por qué despertó el interés de artistas como Salvador Dalí y de una lista innumerable de escritores. Casi un siglo y medio después de su publicación, Los cantos de Maldoror sigue ganando nuevos lectores que se sorprenden con este montevideano abuelo del surrealismo y renovador la literatura francesa.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy