Por Carlos Diviesti.

Man Ray, Jacques-André Boiffard, Les mystères du Château de Dé, 1929

Los momentos vividos no dejan rastros físicos en el aire o sobre la tierra.

Cuando Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cristiano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881, el cine aún no existía como tal. Meses después, mientras él era un niño de pecho, Étienne-Jules Marey inventaba el fusil fotográfico para estudiar el movimiento de las aves; a este fusil también se lo llamó cronofotógrafo, y en lugar de disparar una salva de imágenes las imprimía en placas de vidrio que luego, con Picasso jugando seguramente con sus primeros lápices de color, fueron impresas en una tira de película fotosensible a instancias de un emprendimiento de George Eastman.

El cronofotógrafo no produjo efectivamente imágenes en movimiento, sino el estudio cinético del aleteo de un pájaro, por ejemplo, que resultó más eficaz que aquella cronofotografía que tomó Eadweard Muybridge en 1878 para captar la marcha de un caballo. En eso estaba el cine cuando Picasso era un niño.

Cuando ya era un adolescente y había realizado 'La primera comunión', su primer gran lienzo académico, el cine tenía su primera exhibición pública en el Gran Café del Indio de París, el 28 de diciembre de 1895. Tanto uno como otro no se alejaban del realismo: Picasso desde lo figurativo del rito, y el cine desde las tomas de los obreros saliendo de la fábrica. Y como ya llegaba el siglo XX, tanto el cine como Picasso se alejaron de su canon a toda velocidad y empezaron a desandar el camino de la experimentación formal en el terreno de la imagen: uno desde la composición y el tiempo; el otro desde la descomposición y la poesía.

Para 1907 Picasso ya se había anotado en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, a la que no concurrió jamás; había padecido escarlatina y editado a mano un par de revistas; había frecuentado el café Els Quatre Gats, donde entró en contacto con el pensamiento anarquista; se había dejado ganar por el ambiente prostibulario de entre siglos y cobrado 150 francos mensuales durante un año pagados por Pere Mañach –su primer marchand–; había pasado por un período azul (el que sigue al suicidio de su amigo Carlos Casagemas, que retrata la vida marginal con impronta nihilista y que trajo obras como 'La vida') y un período rosa (caracterizado por los colores pastel y el retrato de la farándula circense en obras como 'Familia de saltimbanquis'), y finalmente se establecía en forma definitiva en París, en el Bateau-Lavoir de Montmartre, sitio luego convertido en la referencia obligada para establecer el punto de giro que sufrirían las artes plásticas a partir de entonces.

El Bateau-Lavoir es el edificio en cuyo sótano poco ventilado y hasta miserable, Picasso concibió una obra capital que está considerada como la gran obra maestra del siglo XX: 'Las señoritas de Avignon' o 'El burdel'. En el cine, esa atracción de feria que nadie se tomaba demasiado en serio todavía, hay dos títulos del primer gran artista de su historia, Georges Méliès, El eclipse o el cortejo entre el Sol y la Luna y Satanás en prisión, también Satán se divierte y La casa encantada (de Segundo de Chomón, otro de los grandes magos de los efectos especiales), El sartorio (la primera película pornográfica de todo el mundo que se conserva, producida en Argentina) y Le cochon danseur (un perturbador cortometraje de autor desconocido, en el que un cerdo antropomorfo baila ante una señorita y luego le muestra los dientes y una lengua lasciva).

De acuerdo a lo que plantea el episodio 'Las señoritas de Avignon', de la serie La vida privada de una obra de arte (Judith Winnan, BBC, 2004), esa obra surge como apuesta a la rivalidad entre Picasso y Henri Matisse y es una respuesta al lienzo de este último 'La alegría de vivir'. Ambas obras son los pilares del modernismo y enfocan concretamente la mirada que tendrá el arte a partir de entonces.

La obra de Matisse había provocado un verdadero escándalo en el Salon des Indépendents en 1906, pues su colorimetría y sus distorsiones espaciales no podían ser aceptadas por la academia de entonces, incluso habiendo aceptado esa expresión de fieras de color estrafalario que resultó ser el fauvismo. Sin embargo, Picasso ni se escandalizó ni se rio de lo mismo que otros; es más, según ese episodio de la serie, se tomó las cosas muy en serio. Él no encontraba en esa ruptura de la perspectiva más que una actitud manierista para seguir haciendo el mismo panorama de siempre. Luego de bocetar las imágenes que habría de plasmar en el lienzo (un grupo de mujeres más un marinero y un hombre más bien exótico), Picasso comenzó a descubrir en sus criaturas esos rasgos atávicos que lo habían arrobado en una exposición sobre arte africano en el Trocadero. En esa exposición ciertas máscaras, angulosas, de ojos grandes, de bocas expresivas, de líneas truncas, le produjeron al artista la misma impresión que ciertas esculturas de piedra caliza del arte ibérico, ese que va desde la edad de bronce hasta la época de los romanos, una impresión fundada en una forma que emana de lo inerte (es en 1907, también, cuando August Paul von Wassermann estableció el test con el que puede diagnosticarse eficazmente la sífilis).

Muchos años más tarde, sometida a los rayos equis, 'Las señoritas de Avignon' descubre que debajo de sus múltiples capas de pintura era una obra mucho más convencional. La serie, con muy buen tino respecto de su filiación televisiva, se encarga de señalar que la razón por la que Picasso modificó el cuadro tiene que ver con la relación que Picasso mantenía con Fernande Olivier, artista, musa y modelo, su amante de entonces. En 'Las señoritas de Avignon' las mujeres no son ni bellas ni etéreas; tampoco puede decirse que son horribles o monstruosas, sino que son lo que son e interpelan el juicio que puedan provocar en ese burdel donde las sorprende el artista. No son las primeras mujeres de Picasso, pero sí son las que marcaron el rumbo de su obra, la ruptura con el catálogo del gusto y con las formas de la representación. En 'Las señoritas de Avignon' (que para Picasso siempre fue 'El burdel') la conjunción de sus períodos azul y rosa es notable en la colorimetría, y la presencia de esos ojos grandes, asimétricos e inquisidores, la abstracción geométrica de los senos, las líneas sometidas a una función más que a un concepto, y la ausencia absoluta de perspectiva provocaron el rechazo y el espanto de sus ocasionales espectadores, ya que este cuadro solamente se vio públicamente en el Salon d’Antin en 1916, fue comprado por Jacques Doucet a principios de los años veinte, exhibido en el Petit Palais en 1925, y finalmente adquirido por el MOMA de Nueva York en 1939.

'Las señoritas de Avignon' no es otra cosa que la fundación del cubismo, o quizás su rastro inicial más notable, el hito que todo lo modifica en la vida del arte.

Entre 1907 y 1939 el cine ofreció un notable avance en cuanto a forma y calidad. Ciertos títulos permanecen como hitos de su historia: Cabiria, El nacimiento de una nación, Intolerancia, El gabinete del doctor Caligari, Nanook el esquimal, Nosferatu, Acorazado Potemkin, El cantor de jazz, La feria de las vanidades, El triunfo de la voluntad, La gran ilusión, El mago de Oz, La diligencia, Lo que el viento se llevó… Lo que era un fenómeno de feria se transformó en una atracción cuyo alcance artístico siempre estuvo por debajo de sus posibilidades como transmisor de ideologías. Los títulos mencionados no son más que el lugar común de cualquier historia del cine, pero todos ellos, más todos los omitidos y todos los olvidados y todos los perdidos (hoy, en que la restauración cinematográfica es un asunto de Estado, ya es demasiado tarde para recuperar la memoria de títulos desaparecidos para siempre) no alcanzan para dimensionar la influencia de 'Las señoritas de Avignon' para narrar, para captar, para pintar, para edificar el arte del siglo pasado y aun de lo que va de este. En ese casi cuarto de centuria entre la realización y la puesta en valor definitiva de la obra, Picasso fundó un movimiento (el cubismo), se probó como escenógrafo y vestuarista teatral de la mano de Les Ballets Russes, de Serguéi Diaguilev, se tentó con el surrealismo, se casó, fue padre, tuvo nuevas amantes, encontró en el Minotauro a la bestia consciente de su bestialidad y parió otra obra maestra, el 'Guernica'.

Como decíamos, el cubismo implicó el alejamiento, tal vez definitivo, con las formas pictóricas tradicionales. El término fue acuñado por el crítico Louis Vauxcelles y remite a la forma despectiva con la que Vauxcelles se refirió al movimiento de Picasso, Braque, Metzinger, Gleizes, Delauney y Juan Gris, entre otros referentes: esa pintura de los cubos. Es que el cubismo, analítico o hermético, rompe con la perspectiva instaurada en el Renacimiento y, a partir de las formas geométricas y la fragmentación de líneas y superficies, establece una perspectiva y un punto de vista múltiples en los que no existe la profundidad de campo ni la representación total de un objeto, al que se reconoce por un rasgo o por alguno de sus elementos constitutivos. La vanguardia de las vanguardias, pues. Los -ismos siguientes tendrían al cubismo como punto de partida y, mal que les pese, no serían más que derivaciones no fundacionales. En cuanto al impacto que el cubismo tuvo en la vida de Picasso, se podría decir que la voracidad de sus relaciones sentimentales y familiares le dieron fama de tirano intratable; pero este factor melodramático al que tanto se recurre al hablar del maestro malagueño no se fija en que Picasso tenía una mirada profusa de las cosas, una mirada confluyente y simultánea de tiempo y lugar, y que, sin embargo, siempre volvía a la tierra de 'El picador amarillo', ese óleo que pintó en 1890 supervisado por su padre y del que nunca quiso desprenderse. Quizá le recordara las corridas de toros, esa tan española forma de expresar las raíces grecolatinas de su raza.

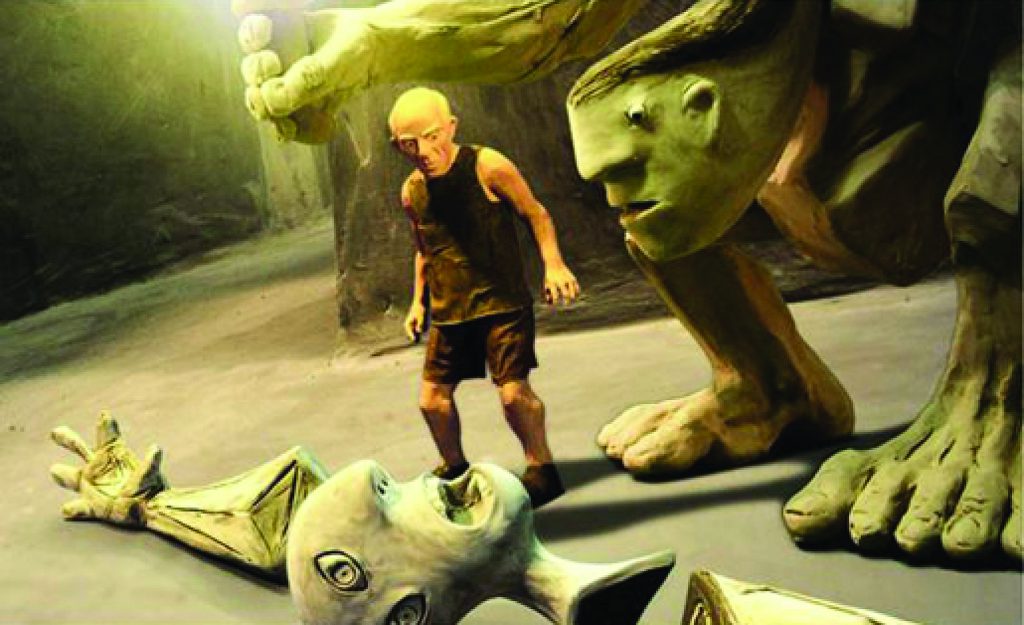

Dos cortometrajes de principios del siglo XXI abrevan en la devoción de Picasso por los toros. Uno es Minotauromaquia, Pablo en su laberinto (España, 2004, dirigido por el uruguayo Juan Pablo Etcheverry) y el otro es Picasso y su toro (China, 2005, autor desconocido); en ambos la figura del toro no solamente adquiere ribetes psicológicos (el Minotauro que abusa y devora a una Ariadna a la que plantea retratar, y Picasso, como Teseo, que no quiere rescatarla sino robarle el lápiz al Minotauro, del que debe escapar por los pasillos de un laberinto que no es más que su propia obra), sino también deconstructivos (Picasso y su toro anima los diferentes bocetos realizados para llegar a la forma más sintética y definitiva que Picasso hiciera de un toro). Dicen que para él, el toro es España; otros, que es su masculinidad avasallante; algunos más, que simplemente es él mismo. Picasso dijo “el toro soy yo”, y quizás haya que creerle, con todo lo que ello implica, porque de los 91 años que vivió, 69 fueron en Francia, un exilio tolerado que jamás le impidió perder el acento.

Para el cine narrativo, el cine que llega a la gente a través de las grandes salas de entonces o de las plataformas de streaming hoy, asimilarse a Picasso fue una tarea vana por no decir imposible. ¿Cómo establecer tantos puntos de vista simultáneos en la misma pantalla y que el espectador los comprendiera todos con una sola mirada? ¿Cómo establecer una concordancia entre realidad y color cuando Picasso no necesariamente los utilizaba como agentes complementarios? Tal vez haya unos pocos, muy pocos, ejemplos que permitirían observar la influencia de Picasso en el cine. Desde el cubismo, Fernand Léger (pintor cubista también) crea con Ballet mecánico (1924) un espectáculo sin argumento cuya experimentación visual fragmenta la imagen en el plano y en el tiempo.

Con El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929) la propuesta se radicaliza al presentar un objeto visual y sonoro que parcializa la realidad que aparece frente al objetivo de la cámara a aquello que se circunscribe específicamente al plano, forzando el punto de vista hacia donde el discernimiento del espectador lo permita. Y Luis Buñuel, surrealista como Picasso en etapas posteriores al cubismo (1925-1938), propone en Las Hurdes o Tierra sin pan (1932) un retablo de la España profunda y casi nunca ilustrada, en el que la perspectiva de la ficción y el documental se difuminan hasta desaparecer. Todo este cine, producido durante el enorme arco de apogeo de Picasso en el arte universal, ni entonces ni ahora tuvo características de espectáculo popular, aunque esto no signifique que él o el cine más preocupado por ser un manifiesto artístico fueran objetos cultistas solo para iniciados.

Si no, ¿qué otro cuadro del siglo XX, en cualquier rincón del globo, le puede quitar el cetro en cuanto popularidad respecta al mítico 'Guernica'? ¿Son los tres triángulos del 'Guernica' (pintado por encargo en entreguerras, en plena madurez creativa de Picasso, como respuesta a la llegada del fascismo a su patria natal) los indicadores del malestar de la cultura? ¿Son el blanco, el negro y los grises que recubren el lienzo una crítica a la imposibilidad del cine de retratar los verdaderos pensamientos del artista? ¿Podría Picasso haber pintado el 'Guernica' sin haber visto Acorazado Potemkin o Nosferatu, del mismo modo que no podría haberlo pintado jamás sin conocer al Greco y a Goya? Proyectado en una pantalla lo suficientemente amplia, Guernica (Alain Resnais y Robert Hessens, 1950) es una respuesta posible a esos interrogantes. Ese cortometraje simplemente secciona las imágenes del mural y las expresa a través de las palabras de Paul Éluard y la voz de María Casares, y en apenas catorce minutos obtiene la suspensión del aliento de un espectador que descubre en cada figura su propia experiencia sensorial respecto de la barbarie. Una experiencia que se subraya con otro cortometraje, Una visita a Picasso (Paul Haesaert, 1949), en el que Picasso pinta en el aire los trazos de lo que luego sería su famosa paloma que irá a sentarse a una rama para mirar la existencia de los hombres, y con El misterio Picasso (Henri-Georges Clouzot, 1956), una película imposible en la que vemos cada pincelada de Picasso al momento de crear una obra, transformando a la película en la única que puede ser llamada una auténtica obra de arte (se cuenta que Picasso destruyó las obras que se ven en el film para que este sea solamente su continente). Mientras suma capas de pintura a la tela y borra lo que desde el principio parece perfecto a ojos del espectador, Picasso dice: “Todo va mal, muy mal, muy pero muy pero muy mal, pero no te preocupes porque puede terminar peor. Si querías un drama, aquí está”. En ese sentido el cine rara vez se acerca al genio de un artista, porque no puede ser tan subjetivo como la pintura. A veces, contadas con los dedos de algunas manos, narra historias que se asemejan a ciertas sensaciones particulares cuya composición fotográfica intenta reflejar el alma humana.

Y en cuanto a Picasso en el cine (personaje que no se merece biografías, hagiografías o panegírico alguno, porque no los necesita) vale más verlo en una película olvidada, Las aventuras de Picasso (Tage Danielsson, 1978), cuya Babel estrafalaria y utópica le hace frente al nazismo y a cualquier otra forma totalitaria con las armas cargadas de la comedia y el cuerpo dorado de una jovencita hermosa que en su pecho también lleva el escapulario de la muerte.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy