Autos, aviones, trenes o barcos

Por Carlos Diviesti.

Montañas, lagos, ríos, playas, mares: el cine desde siempre se encargó de observar la geografía con la intención de convertirla en personaje. Sin embargo, a la luz de las proyecciones, la geografía también se vio transformada en tiempo, un tiempo recreado o, también, un tiempo que sin duda ya es eterno.

Así como Laura se toma un tren en Moscú para atravesar el Círculo Polar Ártico y llegar a Murmansk para ver los milenarios petroglifos de Kanozero, y atraviesa la nieve y el hielo durante días en un camarote mínimo con Ljoha, un tosco compañero de viaje que irá develando su sensibilidad a medida que apriete el frío; y ella, que es finlandesa, descubre cómo quedó Rusia apenas disuelta la Unión Soviética, tantas otras personas en tantas otras películas han debido viajar desde su lugar en el mundo hacia las rutas salvajes del planeta. Todos los lugares desconocidos tienen algo de salvaje y peligroso, así estén a un kilómetro de casa o acá a la vuelta nomás, lugares que tal vez nos asustan porque nosotros, los citadinos, tenemos tendencia a magnificar el peligro. A nosotros tal vez nos provoque una terrible desazón estar en los zoquetes de James Bond, el sempiterno agente con licencia para matar, quien en las casi tres horas de su última aventura (la del personaje y en la que, parece que sí, es la última aventura en la que a Bond lo interpreta Daniel Craig) debe recorrer las tres cuartas partes del planeta para salvar el mundo conocido.

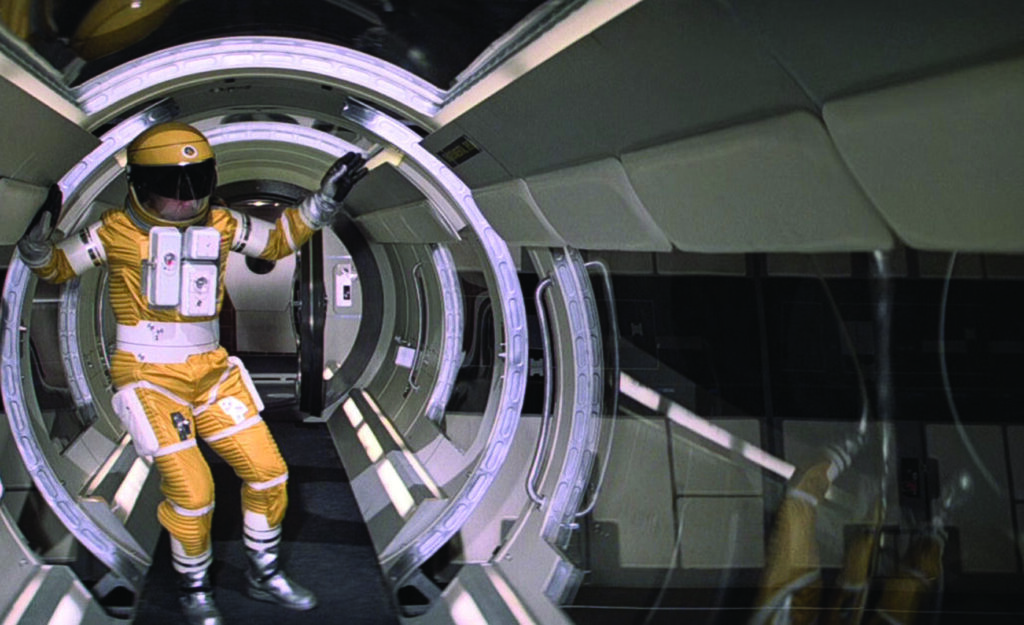

Fíjense: en Sin tiempo para morir, y durante 163 minutos, Bond debió suspender su retiro en Port Antonio, Jamaica, para volar a Kalsoy, en el archipiélago dinamarqués de las Islas Feroe, aunque para llegar hasta allí debió atravesar la Atlanterhavsvegen para recibir las órdenes de su próxima misión. Más tarde se encuentra con un viejo amor en Matera, al sur de Italia, donde las sassi, las casas de los pobladores construidas en la misma piedra caliza típica de la zona, esconden muchos más secretos que las que cualquiera pueda suponer, inclusos sus mismos moradores; pero claro, cuando Bond está en peligro, cuando lo rodean las balas, las bombas o las piñas, por algún lado deberá escapar: entonces es posible que salte de la moto y se largue al vacío desde el puente de Gravina di Puglia antes de volver a ponerse de pie y sacudirse el polvo que se le pegó al ambo Tom Ford color crema moka. Cómo sigue la cosa: desde el mar azul nostalgia de la costa Amalfitana salta a La Habana, en Cuba, y de ahí a Londres para visitar a sus viejos compañeros del MI6 junto al Vauxhall Bridge; después sigue viaje hacia la niebla sempiterna de la cordillera escocesa de Cairngorms, a los bosques de Buttersteep y Swinley, y se encuentra finalmente con los villanos en las proximidades de una finca en Ardvericke, en las entrañas de las legendarias Tierras Altas. Después llega a las islas Feroe. Si de solo pensar que en esta película Bond atravesó aproximadamente 29.330 kilómetros, debemos tener en cuenta que en Moonraker, una aventura espacial, Bond voló desde Londres hasta cerca de la Luna (previa escala en las Cataratas del Iguazú), por lo que hizo unos 384 mil kilómetros en dos horas y seis minutos.

Pero no hace falta ser James Bond para atravesar el mundo. En el caso de Philip Winter, periodista alemán a quien le comisionan escribir una crónica sobre Estados Unidos y, a medida que recorre rutas, ciudades, gasolineras, moteles, y ve pasar las antenas de comunicaciones y a la gente que quedará suspendida allí, perpetua, descubre que el mítico Estados Unidos que consumió a través de las películas, la literatura, la música y hasta la televisión, es el sitio más tristemente gris y desangelado que pudo conocer. Y a su vez intenta comprenderlo a través de las polaroids que toma durante el recorrido, para ver si es que allí recupera la belleza de esas primeras impresiones que necesita articular en palabras. Pero Philip se dice a sí mismo que en las fotos “nunca sale lo que realmente has visto”, porque “hablar consigo mismo es más escucharse que hablar”. Luego, cuando vuelve a Nueva York como última escala del trayecto, visita la filial de la Der Spiegel en una oficinita de este tamaño, su editor americano no le afloja un dólar porque no presentó la crónica en tiempo y forma y se la pasó sacando fotos inútiles, una antigua novia le pide que se vaya de su casa, y por creerse seductor una madre que no puede ‒o no quiere‒ hacerse cargo de su hija le endosa el traslado de Alice de regreso a Alemania, asegurándole que ella llegará pasado mañana. Quizás sea cuando el viaje recién comience para él. Alice, a sus nueve años, ha vivido más de la mitad de su vida en ciudades que le resultan idénticas, ciudades que observa pasar a través de la ventanilla del autobús o de la luneta trasera del taxi, y en las que aprendió que una comida decente es comerse un hot dog en algún diner al paso. Es que Alice, a los nueve años, sin proponérselo, se opone a parecerse a esos personajes afligidos e impersonales que retrató Edward Hopper en sus famosas viñetas posteriores a la Gran Depresión, esas que muestran a la gente sola, cabizbaja y sin salida aun estando acompañada. Y porque la madre de Alice no vuelve a Europa cuando aseguró que volvería, y porque Philip se deja llevar por la necesidad del afecto, y porque Alice es una nena que le tiene más miedo a dormir con la luz apagada que al abandono, la búsqueda de la abuela de Alice (a lo largo de la cuenca del Ruhr, al noroeste de Alemania Federal, desde Wuppertal hasta Múnich, entre casas que próximamente serán demolidas y otros barrios que se levantaron en el sitio en el que otros fueron pulverizados por la guerra) transforma la vuelta a casa en una impensada ruta del héroe, esa misma que transforma los viajes en expectativa de vida.

Si no que lo digan Jesse y Céline cuando deciden bajarse del tren y vagar el día entero por ese museo a cielo abierto que son las calles de Viena, total tienen Eurailpass, y nueve años después se vuelven a encontrar ocasionalmente en París, profesionales los dos, aunque con cuatro años de demora porque uno de los dos no acudió a la cita prevista cuando se conocieron, sin embargo el tiempo no importa porque descubren cuánto se aman mientras navegan por el Sena en la excursión del Bateau Mouche, y nueve años más tarde, ya casados, tratan de salvar el matrimonio en una isla griega, mientras cae la tarde tras las ruinas de la civilización, y aunque evidentemente los viajes, para ellos, solo remplacen por unos días el conformismo burgués al que llegaron por inercia.

También puede contárselos Joan Webster, quien, camino a su matrimonio por conveniencia con un millonario escocés en su isla de Escocia, descubrirá que aquellas tierras siempre verdes, lluviosas, brumosas y de mares bravíos, quizás modifiquen su perspectiva anodina de la vida. Esa perspectiva que de repente, a causa de la guerra, cuando los alemanes arrasan la colonia metodista de Kungdu que preside el reverendo Samuel Sayer, se tuerce para su hermana Rose, quien se ve forzada a huir en La Reina Africana, la barcaza que capitanea Charlie Allnut, y aunque sea una beata escuálida y solterona, toma el toro por las astas y el timón de la barcaza y decide bombardear al patrullero germano Emperatiz Luisa, quizás por influjo de la selva a ambas orillas del río, las picaduras de los mosquitos, las lluvias torrenciales o el deseo de vivir. El mismo deseo de vivir que domina al matrimonio formado por Katherine y Alexander Joyce, a quienes las ruinas de Pompeya y el sol de Nápoles obligan a replantearse el amor que se tienen, o a descubrir si es amor lo que sienten el uno por el otro. O el amor que le nace a la princesa Anne por Joe Bradley cuando decide tomarse un helado sin custodia y subirse a una Vespa para andar por las calles de Roma, de incógnito, porque Joe no la conoce y la trata como a una chica bonita que conoció en el parque. Quizás la princesa y Joe, los Joyce, Rose y Charlie Allnut, Jesse y Céline, ni qué decir Bond, James Bond, no tomen en cuenta conscientemente que lo que los modifica es el entorno, la historia labrada en las piedras, la eternidad cotidiana ajena al deslumbramiento de quienes conocen las grandes ciudades por primera vez o pasan por ellas con ojos de turista.

En los personajes que transitan las imágenes de las películas de Carlos Sorín, sus vidas se ven modificadas por una Patagonia omnipresente en la aridez del terreno, en el frío sobre la piel, en la vastedad del horizonte, en el viento contra el que deben andar. La Patagonia de Sorín es la Patagonia donde la gente trata de hacer su vida, o escapar de la vida que tenía, o intentar imponerse a una vida que ansían transformar en otra cosa. El David Vaas que trata del filmar la historia de Orélie Antoine de Tounens, el aventurero loco que se autoproclamó Rey de la Patagonia, debe lidiar contra los molinos de viento que amenazan con arrasar el campo de batalla sembrado de maniquíes a falta de extras para mostrar un ejército diezmado, viento que arrasará sus sueños en la figura de las hélices de un helicóptero; el Fergus O’Connell, que no encuentra nuevos adeptos en su cruzada en pos de una correcta higiene dental, a lo largo de las enormes distancias que recorre con su motocicleta con sidecar entre el sol que asoma y el sol que se pone en lo que parece ser el mismo sitio; o ese Roberto que quiere vender tortas decoradas a gusto del cliente aunque los clientes no tengan un gusto definido, o ese don Justo que quiere recuperar al Malacara, o esa María, a quien invitan a formar parte de un programa de televisión cuando ella nunca salió de ahí, de esa desértica provincia de Santa Cruz de rutas que se traga el cielo; o por qué Bombón, un dogo modesto y bonachón, le cambia la mala suerte a Coco; o justo cuando Marcos Tucci decide dejar la bebida para dedicarse a la pesca en Puerto Deseado, se viene a encontrar con Ana, su hija, con quien tan pocas veces tuvo contacto en la vida de los dos; o cómo Joel, que viene de una familia violenta, trata de acomodarse al amor de Cecilia y Diego, quienes, en el valle de Tolhuin, en el corazón de la nevada Tierra del Fuego que debe caminarse en toda su escarpada topografía, deben aprender a vivir de otra manera, como padres adoptivos y como personas individuales.

Es que esa vida que idealizamos y que se rompe en los sueños de una patria grande pisoteada por la dictadura argentina, tal vez se los lleve puestos a Mirta (una chica a la que no le interesa la política aunque en la facultad sea de lo único que se hable) y a su novio Enrique (un militante de izquierda como tantos otros en los años setenta, llevado por la corriente de su época), primero a Estocolmo, un paisaje tan distinto al que Mirta observaba desde la ventanilla del colectivo entre Liniers y el centro de Buenos Aires, y de ahí, cuando se rompe la pareja, a Mirta sola a Estambul, una ciudad atiborrada y aún más extraña, quizás en un tiempo en el que crecer no es una cuestión de edad sino una actitud de preservación y valentía. “Aquí en Turquía, cruzás el mar y estás siempre en la misma ciudad”, dice Mirta. “Yo pensaba que era fabuloso cruzar el puente en Liniers y llegar a la provincia. Entonces me escapaba. Y era una gran aventura recorrer las tres cuadras hasta la otra ciudad con las mismas casitas bajas y grises, las mismas comadres de barrio y los mismos baldíos”. Así como para Mirta el mundo ya no tiene una frontera definida, para otros ver el mar muertos de hambre no tiene gracia ninguna. Porque ¿qué es el mar más que agua en pila? El mar, según parece, lo más lindo que tiene es la arena, y uno no se da cuenta pa’ dónde corre porque el mar es algo quedado. Y para peor, si a un mar no se le ven los barcos es como ver un campo sin árboles. Y, sin embargo, ¿cómo puede conocer el mar aquel a quien el mar nunca le mojó los pies? ¿Alguien, en algún sitio, podrá permanecer ajeno al tiempo? Y el cine, entonces, ¿podrá convertirse en puro presente cuando uno recuerde cuánto ha viajado en autos, aviones, trenes o barcos, a pie o con la pura imaginación, desde el principio del mundo hasta el final que algún día habrá de alcanzarnos?

Las películas (por orden de aparición)

Compartimento nro. 6 (Hytti nro. 6, Finlandia-Rusia-Estonia-Alemania, 2021, 107m., dirigida por Juho Kuosmanen, con Yuriy Borisov, Seidi Haarla).

Sin tiempo para morir (No time to die, Reino Unido-EEUU, 2021, 163m., dirigida por Cary Joji Fukunaga, con Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Ana de Armas).

Moonraker, misión espacial (Moonraker, Reino Unido-Francia, 1979, 126m., dirigida por Lewis Gilbert, con Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale, Richard Kiel).

Alicia en las ciudades (Alice in den Städten, Alemania Federal, 1974, 113m., dirigida por Wim Wenders, con Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer).

Antes del amanecer (Before sunrise, EEUU-Austria, 1995, 101m., dirigida por Richard Linklater, con Ethan Hawke, Julie Delpy).

Antes del atardecer (Before sunset, EEUU-Francia, 2004, 80m., dirigida por Richard Linklater con Ethan Hawke, Julie Delpy).

Antes de la medianoche (Before midnight, EEUU-Grecia, 2013, 109m., dirigida por Richard Linklater con Ethan Hawke, Julie Delpy).

Sé a dónde voy (I know where I’m going!, Reino Unido, 1945, 92m., dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger, con Wendy Hiller, Roger Livesey).

La reina africana (The African Queen, Reino Unido-EEUU, 1951, 105m, dirigida por John Huston, con Humphrey Bogart, Katharine Hepburn).

Viaje a italia (Viaggio in Italia, Italia-Francia, 1954, 85min., dirigida por Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman, George Sanders).

La princesa que quería vivir (Roman holiday, EEUU, 1953, 118m., dirigida por William Wyler, con Audrey Hepburn, Gregory Peck).

La película del rey (Argentina, 1986, 107m, dirigida por Carlos Sorín, con Julio Chávez, Ulises Dumont, Ana María Giunta, Villanueva Cosse).

Eterna sonrisa de New Jersey (Eversmile, New Jersey, Argentina-Reino Unido, 1989, 91m., dirigida por Carlos Sorín, con Daniel Day-Lewis, Mirjana Jokovic, Gabriela Acher, Julio de Grazia).

Historias mínimas (Argentina-España, 2002, 92m., dirigida Carlos Sorín, con Javier Lombardo, Antonio Benedicti, Javiera Bravo).

El perro (Argentina-España, 2004, 97m., dirigida por Carlos Sorín, con Juan Villegas, Walter Donado).

Días de pesca (Argentina, 2012, 77m, dirigida por Carlos Sorín, con Alejandro Awada, Victoria Almeida).

Joel (Argentina, 2018, 99m., dirigida por Carlos Sorín, con Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera).

Sentimientos: Mirta, de Liniers a Estambul (Argentina, 1987, 100m., dirigida por Jorge Coscia y Guillermo Saura, con Emilia Mazer, Norberto Díaz, Cristina Banegas, María Vaner, Arturo Bonín, Víctor Laplace).

El viaje hacia el mar (Uruguay-Argentina, 2003, 78m., dirigida por Guillermo Casanova, con Hugo Arana, Julio César Castro, César Troncoso).

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy