Por Carlos Diviesti.

“En el remolino de la vida moderna, la cosa más difícil es vivir solo”, dice el segundo intertítulo de ese tesoro escondido de Paul Fejos llamado Lonsome (solitario, aunque se lo traduzca, quizás equivocadamente, como Soledad), una comedia romántica silente de 1928 en la que Jim y Mary, dos trabajadores neoyorquinos, se conocen, se enamoran, se pierden de vista durante un aguacero y se vuelven a encontrar de modo imprevisto, tan cerca el uno del otro, en apenas un día, un día de verano, un día en el que viajar a la playa de Coney Island cuesta apenas un dólar de ida y vuelta.

Si Lonsome, con ese formato de “sinfonía de una gran ciudad”, como el de tantas películas filmadas al influjo de la Bauhaus en las primeras décadas del siglo XX, es una joya que hoy debe ser admirada, se debe a que presenta un tema que después fue trabajado por el cine de manera mucho más idealizada: el del verano como sinónimo de vacaciones y de felicidad, aunque irse de vacaciones fuese aburrido y la felicidad no llegara a ser constante. Pero el verano, esa estación del año en la que los colores vivos de la naturaleza se reflejan en la piel dorada de la gente, con el correr de las décadas perdió sentimentalismo a medida que las utopías erigieron muros, los dejaron de mantener y luego los derribaron y hasta vendieron sus escombros. En este contexto, ¿cómo ve al verano el cine del siglo XXI? Y sobre todo el cine francés, que desde Paris qui dort (París que duerme, René Clair, 1924), Une partie de campagne (Una salida a la campiña, Jean Renoir, 1936) o Betty Blue (37.2 le matin, Jean-Jacques Beineix, 1986), ha tomado el verano como telón de fondo de tantos dramas, comedias o experimentos importantes.

Un domingo en el campo

Recién empieza el invierno. Recién se puede salir después de tantos meses de encierro por la pandemia. Elena se pellizca el cuello con los ojos vidriosos, Daniel se emociona y rehúye la mirada al pianista, Susana no pierde la sonrisa, Guillermo viaja hacia algún sitio sin moverse de su silla. Los cuatro están en el Café Central de Madrid, mientras Chano Domínguez interpreta un tema escrito durante el confinamiento. El tema es lo suficientemente melancólico como para revolverle sensaciones a los oyentes. Así se presentan los personajes de Tenéis que venir a verla (España, 2022), el nuevo trabajo de Jonás Trueba, y ya no hace falta saber mucho más de cada uno porque la cámara se toma el tiempo necesario para mostrarnos lo que necesitamos saber de los cuatro.

Esa secuencia inicial, un verdadero prodigio de síntesis y de sensibilidad, nos marca no solo el carácter de los personajes, sino también el pulso de la narración. Susana y Guillermo serán padres en verano, e invitan a Elena y Daniel a que conozcan la casa en la que viven, bien afuera de Madrid, tan cerca de bosques y riachos, tan lejos para un citadino arrebujado entre edificios que adora los cubos de basura en su paisaje. ¿Qué lejos está Alpedrete del centro? ¿De verdad que a media hora desde Atocha? Y desde la estación de tren hasta la casa, ¿cuánto tiempo de viaje hay? Es un trastorno viajar en verano. Sin embargo, mientras el sol recorta la tarde detrás del monte Abantos recién comenzado el estío y se comprende por qué los dolores forman parte de la vida y cómo la naturaleza, entre los pastos altos, modifica el humor de las personas, la lectura de sobremesa de Has de cambiar de vida, el ensayo de Peter Sloterdijk, a ellos que son intelectuales y comprometidos, resulta admonitoria: “El único hecho de importancia ética universal en el mundo actual es el reconocimiento, cada vez mayor y difusamente omnipresente, de que así no se puede continuar”.

Verano azul

Félix conoce a Alma en una fiesta y pasan la noche juntos en un parque. Cuando recién amanece, Alma se escapa porque pierde el tren para irse de vacaciones con su familia y abandona a Félix, tan desconcertadamente enamorado. Félix le implora a su amigo Chérif que lo acompañe al pueblo donde Alma pasa sus vacaciones junto al río, porque cree que sin ella no podrá vivir. El bonachón de Chérif acepta, aunque para ir con Félix le diga a su jefe en el supermercado que su abuela ha muerto; y los dos usan a Édouard como chofer, que le birla el auto a su mamá para escaparse a la playa con dos chicas. Édouard, quien acepta conducir a Félix y Chérif coaccionado por ambos, demostrará a poco de andar por qué es un pelele inexperto en cualquier tema de la vida; lo mismo que Alma, que al reencontrarse con Félix ya no tendrá el mismo interés por él que en la fiesta parisina, y a quien veremos como la niña caprichosa que se niega a dejar de ser. Y Chérif, que a pesar de sus veintipocos parece el más maduro del grupo, le costará resistir la tentación de enamorarse de Héléna y de su beba Nina, y de imaginarse cómo sería tener su propia familia. ¡Al abordaje! (À l'abordage!, Guillaume Brac, Francia, 2020) no es la típica comedia veraniega sobre el despertar al amor ni tampoco el vehículo de corrección institucional que podríamos considerar a simple vista: con toda la levedad de su línea argumental y el entrañable diseño de sus personajes, presenta un cuadro diverso desde lo racial que el verano se encarga de nivelar desde lo político (la Francia colonial aún se manifiesta en las conductas sociales), como si las tensiones pudieran tomarse un respiro y el cine nos permitiera creer en un mundo nuevo.

El silencio del mar

“Dónde encontrar la inspiración para ser un gran poeta” es lo que se pregunta Rémi mientras deambula, eglógico y sencillo, desde el cementerio marino de Sète hasta el faro de Saint-Louis, previo paso por el Museo Paul Valéry y por el Café Social, y después de haberse bajado una botella de vodka que el dueño del kiosco casi no le vende porque no le cree que ya tenga dieciocho. Claro que no, Rémi no tiene dieciocho; le falta poco, pero aún no los tiene. Y aunque no sepamos de dónde viene, si de París o de alguna otra metrópoli, ni tampoco con quién está (porque en la perpetua tormenta estival de la adolescencia uno siempre está solo), a Rémi se le nota a la legua que es un extranjero incluso dentro de sí mismo: aunque se haga amigo de Enzo y lo acompañe a pescar como un pez fuera del agua, aunque se enamore de Léonore y la busque por esa calle donde está convencido de que ella vive, y aunque los adultos le brinden su experiencia y lo traten como un igual, las palabras no le brotan, no le surgen, no se le precipitan en los renglones de la libreta. Y frente a la tumba donde cada tarde se sienta a conversar con el muerto, con el Mediterráneo recortado por el horizonte, ahí donde el muerto quizás se siente junto a él en el banco de madera y ambos se sonrían, la inspiración quizás se parezca tanto al miedo de saltar al abismo de lo desconocido. Relato que afianza su discurso a medida que el personaje descubre su propia métrica, Un joven poeta (Un jeune poète, Damien Manivele, Francia, 2014) revela, al calor del mar azul y a pleno sol en el verano boreal, la angustia que todos sentimos cuando el cuerpo no nos responde y el pensamiento está a años luz de la cabeza.

El viaje a ninguna parte

¿Por qué Pereira dice “guerra” en sueños? ¿Por qué elude responderle a su mujer sobre el significado de ese término, que sin dudas esconde intenciones aviesas? ¿Qué clase de asuntos podemos ocultarle a nuestra pareja, o qué secreto podemos esconderle a los demás cuando ese secreto desborda nuestra indisimulable felicidad? ¿Y qué guerra quiere librar Pereira? ¿Una contra Magalí Guerra Zabala tal vez, esa gurisa que conoció en una playa de Rocha cuando fue a dar un taller el verano pasado, y con quien durante el resto del año mantuvo contacto a través de las redes sociales? ¿Podrá resistirse Guerra a ocupar con él esa habitación del Radisson desde la que Damon Albarn retrató el Palacio Salvo, que le sirvió de inspiración para el tema ‘The tower of Montevideo’? ¿Podrá pagarla Pereira con los dólares que retire del Brou, que le depositaron como anticipo de derechos de autor y que se guardará en el portavalores de cintura para pasar por la aduana sin declararlos, ahora que hay restricciones cambiarias en la Argentina y la cifra es superior a la autorizada, u ocupar esa habitación de la que hablaron con Guerra tantas veces, la habitación en la que concretarían el amor, quedará en el amague del deseo? ¿Alcanzará un día en la vida de alguien para perpetuar la pasión en el cuerpo? ¿Podrá el calmo encanto de la costa montevideana devolverle la inspiración para volver a escribir y la plenitud perdida por esa pertinaz falta de dinero en el bolsillo a ese pobre escritor llamado Lucas Pereira? ¿Y si se declarara la guerra nomás, la conflagración definitiva, el Armagedón personal? Basada en la novela homónima de Pedro Mairal, La uruguaya (Argentina-Uruguay, 2022) le permite a Ana García Blaya hacer propia la historia de un macho atribulado, y se vale de la tersa, austera y dorada belleza de Montevideo una tarde de verano para hablar de ciertas neurosis argentinas, tan proclives a desbarrancar en una ciénaga o en los ojos profundos de una femme fatale, una como Fiorella Bottaioli, que le presta no solo su hermoso rostro a la suya, sino también toda la fiereza charrúa del personaje y hasta un poco más.

Rey por inconveniencia

Armand es un hombre rotundo que utiliza sus encantos para vender tractores a los paisanos del área agrícola de Albi, una ciudad crecida al influjo de los ladrillos rojos hechos con la arcilla del río Tarn. Es una ciudad vieja, donde los adolescentes no tienen mucho para hacer (por ejemplo Curly, la hija del patrón de Armand, quien a los dieciséis tiene que lidiar contra el acoso de los cuatro del Apocalipsis), y donde los viejos se divierten como pueden. La gente de mediana edad como Armand tampoco tiene mucho para hacer y también se divierte como puede: Armand, por ejemplo, quiere ser ciclista como los del Tour de France, y se levanta tipos mayores de sesenta en la entrada del bosque. Es un verano pringoso ese, uno de esos veranos que trastornan a cualquiera, de los que dan ganas de echarse bajo un árbol a rascar la tierra o salir corriendo a campo traviesa, o de los que le cruzan ideas heterosexuales a un hombre sobradamente homosexual como Armand. Porque salvar a Curly de ser violada le provoca una suerte de revolución en la cabeza y en el cuerpo, la misma revuelta que le genera a los viejos aburridos de Albi consumir las raíces de la belladona para dar rienda suelta a tantos deseos inconfesables –o los que no se verbalizan en voz alta, como gritar el nombre de Armand mientras se lo imaginan en el bosque, desnudo, al caer la tarde–. ¿Por qué el policía persigue a Armand, entonces? ¿Por pedofilia, por tráfico de sustancias, o porque al policía le gustaría amancebarse con Armand? ¿Hasta dónde habrá que correr, hacia qué lugar? Esos días sudorosos del sur mediterráneo francés le permiten a Alain Guiraudie examinar en El rey de la evasión (Le roi de l’évasion, Francia, 2009) las conductas sociales hipócritas del siglo XX y reflexionar, con un humor heredado de fuentes tan diversas como las de los Hermanos Marx, Jacques Tati o los Monty Python, sobre esa cuestión eterna que se pregunta por el significado de la libertad.

Adiós a los niños

“Cada vez que me acuesto, antes de cerrar los ojos, veo todo de nuevo: el verano pegajoso, las olas rompiendo en la costa. Nos veo como a las personas que solíamos ser. Nunca será lo mismo, ¿no es así?”, dice David en una entrada de su diario, una vivencia que comparte con su grupo de amigos, esos amigos que crecieron –y de los que algunos incluso no se fueron del todo– en su pueblo natal, Falkenberg, situado en la boca del río Ätran, que a su vez desemboca en el Mar Báltico. El poblado tiene casas bajas o a lo sumo de dos plantas, coloridas y con techos de pizarra, algunas de sus calles nos muestran un adoquinado parejo y sus cielos siempre tienen nubarrones, como los cielos de todos los pueblos y ciudades suecas en su camino hacia el Polo Norte. Este no será un verano más en las vidas de David y su grupo de amigos (Holger, John, Jörgen, Jesper): es el verano definitivo, cuando dejarán atrás a quienes fueron durante la infancia y la adolescencia, tiempo que se llevó el mar en alguna ola, tiempo que no trajo ilusiones cuando la ola volvió a la playa. Adiós, Falkenberg (Farväl Falkenberg, Jesper Ganslandt, Suecia, 2006), aunque es una película triste, también es rabiosa, furibunda, con una estética deudora del Dogma ‘95 que inspiraran los daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg, filmada con ese video digital que a principios de 2000 tensaba la imagen y le daba el nervio que demandaba un cine que excluía el uso de efectos especiales o artilugios tecnológicos para su narración. Ganslandt, que se filma y filma a sus amigos interpretándose a sí mismos, quizás sea el responsable de una de las obras más importantes de este siglo porque observa (con la desesperación de todas las transiciones) el final inevitable del siglo XX y la llegada extrañada y obtusa del siglo XXI, con belleza visual, profundidad narrativa y una ¿verdad? tan escasa en la historia del cine.

Un rayo misterioso

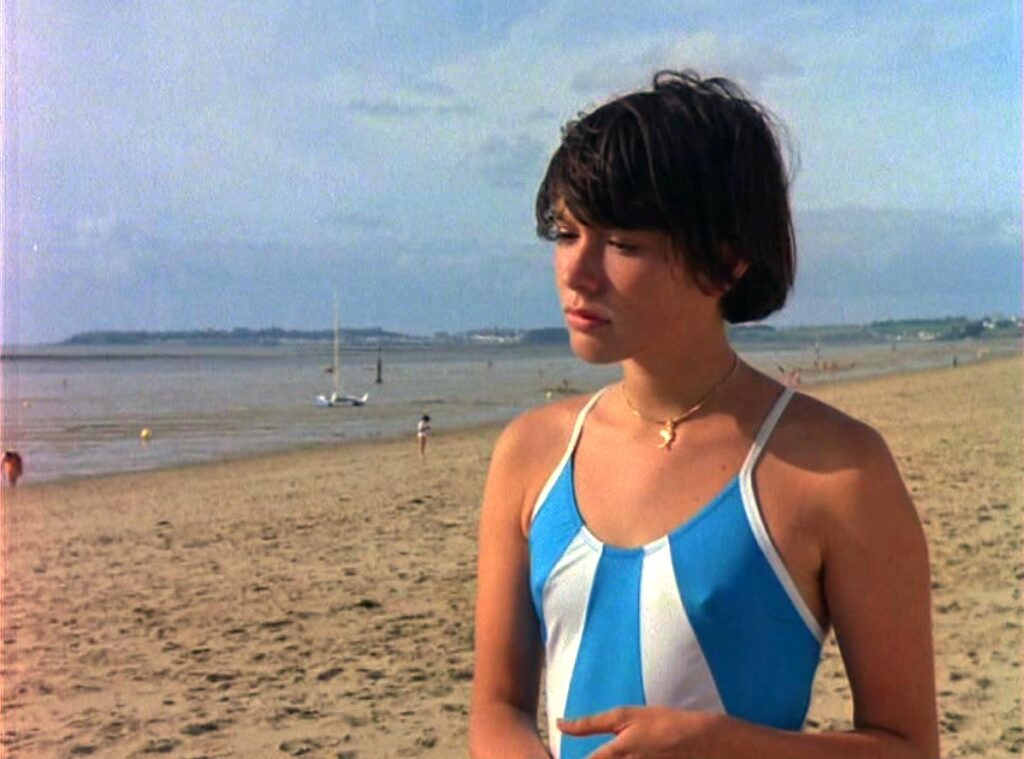

Si formas, temas, personajes o miradas sobre el verano en el siglo XXI tienen una impronta que difiere respecto del cine realizado durante el siglo XX, los trabajos de Éric Rohmer fueron, decididamente, los fundadores de dicha huella. Éric Rohmer (Tulle, 1920; París, 2010), uno de los grandes maestros de la nouvelle vague, tomó como marco el verano en Francia en siete de sus más de cincuenta trabajos para el cortometraje, el documental, y sus largos de ficción para el cine y la televisión: La coleccionista (La collectionneuse, 1967), La rodilla de Clara (Le genou de Claire, 1970), Paulina en la playa (Pauline à la plage, 1983), 4 aventuras de Reinette y Mirabelle (4 aventures de Reinette et Mirabelle, 1987), El amigo de mi amiga (L’ami de mon amie, 1987), y Cuento de verano (Conte d’été, 1996). La restante –que nos ocupa aquí– es El rayo verde (Le rayon vert, 1986), ganadora del León de Oro en la 43ª edición del Festival de Venecia y el más importante de todos sus relatos veraniegos. Delphine, una muchacha que se aleja de los veinte y tiene una relación deshilachada con un tal Jean-Pierre, para colmo de soledades se queda sin vacaciones cuando su amiga la deja colgada y sin paseo por las playas griegas. Quedarse en París en verano es antinatural, lo mismo que irse de vacaciones a Irlanda con la familia propia, por lo que Delphine tratará de encontrar con quién irse unos días a alguna parte. “Necesito vacaciones de verdad”, dirá, hipando un llanto entre caprichoso y desconsolado. Luego de que la amiga de una amiga intentara hacerle comprender que ella, Delphine, debiera ser más abierta hacia los demás –y la chica hasta pierda un poco la paciencia ante la obcecación de Delphine por negarse al puro placer del flirteo–, Delphine acepta viajar a Cherburgo con Françoise a la casa de la familia de Françoise, aún a riesgo de sentirse sapo de otro pozo. Dicho y hecho: aunque finja una sonrisa de gusto y aunque intente hacerle comprender a los familiares de Françoise por qué decidió no comer carnes rojas, Delphine pega la vuelta apenas dos días después. Y así le ocurre también cuando le pida prestadas las llaves de la casa en la montaña a Jean-Pierre, y en apenas un rato en La Plagne descubra que no quiere estar sola ahí, porque se aburre, o porque Jean-Pierre no está con ella. Unos días antes, un taxista que conoce fortuitamente le dirá que él empezó a tener vacaciones tarde en su vida porque trabajó mucho, y que recién conoció el mar a los 61 años. Parecería que es el mar el lugar donde uno puede tener vacaciones de verdad, por lo que Delphine, después de sus decepciones en Cherburgo y en La Plagne, acepta como último recurso viajar a Biarritz y alojarse en el apartamento del cuñado de su amiga Irène, a quien encuentra fortuitamente en un café del Barrio Latino. Biarritz, en los Pirineos Atlánticos, es una playa preciosa repleta de gente y de turistas como Lena, una chica sueca que, como casi todos los suecos según le cuenta a Delphine, anda medio desnuda por la playa. Antes de conocerla a Lena y antes de querer salir corriendo otra vez rumbo a París, Delphine se queda escuchando el relato de un señor en la rambla que cuenta que la del rayo verde, que popularizara Julio Verne en una novela, es una cuestión climática que indica que en ciertas condiciones atmosféricas y por efecto de la refracción de la luz solar el último rayo de sol del día, antes de que el sol desaparezca en el horizonte, es verde. Un rayo tan verde como el verde natural que rodea a Delphine desde un principio, del que ella ni siquiera se percata, y tan verde como para darle a conocer a quien lo vea todos los sentimientos que guarda en su pecho la persona que tenga cerca. Alguien como Jacques, ese muchacho que va hacia San Juan de Luz en Nueva Aquitania, y que en la estación ferroviaria de Biarritz le pregunta a Delphine por qué lee El idiota, de Dostoyevski, durante las vacaciones. En El rayo verde se mezclan la realidad y la ficción en partes iguales en el mismo cuadro, quizás como no había mostrado el cine hasta entonces. Algo tan común de ver ahora en la pantalla, tan sencillo de realizar con los formatos del cine digital y sus cámaras livianas, pero tan extraño de encontrar en las formas ya anquilosadas del cine durante los años ochenta. Podríamos arriesgarnos a decir que El rayo verde, con su estudiada frescura y espontaneidad, es el principio de cierta forma cinematográfica, la del cine independiente, que, veinte años después, dominó las pantallas internacionales y que todavía no quiso, no supo o no pudo superar a su maestro. Aun cuando la ropa de los personajes parezca fuera de moda, El rayo verde, en términos temáticos y audiovisuales, parece filmada el verano pasado. Será que los tiempos no son tan diferentes, y que el cine, cualquiera sea su formato o su soporte, es el único arte capaz de recuperar el tiempo perdido, las cuatro estaciones del año.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy