Una de las ventajas que exhibe nuestra era, en lo que respecta al arte, es el cese de fuego entre las llamadas corrientes estéticas, una “guerra de galaxias”. El siglo XX –probablemente hasta pasados sus dos tercios– ha sido el eje de discusiones, posicionamientos, denostamientos, subestimaciones, enzalzamientos y atrincheramientos en doctrinas que justifican los enunciados artísticos. Este tema se demuestra en actitudes militantes de surrealistas contra cubistas, artistas pop contra expresionistas abstractos, el Dadá contra la cultura oficial, etc. etc., que han jalonado la historia del arte de cuño occidental cuya influencia se detecta naturalmente en el sur –que también existe–.

Esta querella entre las vanguardias –por aludir a la querellas de las imágenes en la lejana Bizancio– ha sido un potente motivo de inclusión-exclusión dentro de determinados parámetros en la experiencia visual, a menudo en desmedro de lo esencial que es, obviamente, el producto artístico.

Las utopías homogeneizadoras de algunos líderes de escuelas o movimientos no se han cumplido y las batallas han dejado demasiado heridos como para considerar que esta estrategia ha sido la más apropiada en el sentido de la evolución de la cultura y de la sensibilidad. No obstante, hemos de reconocer el legítimo valor de la adhesión a los pensamientos estéticos o artísticos como expresión de una libertad que en definitiva –más allá de los fanatismos– es la clave de una sociedad mejor, en todos los sentidos.

Sirva este prólogo para justificar la gran importancia que tiene esta exposición de Manuel Rosé en el MNAV, preludio de una gran retrospectiva que se anuncia. El artista es hijo de su tiempo, y no se le puede condenar por ello, en tanto vive su cultura como experiencia y responde con su sensibilidad a los parámetros de esta, sean científicos, tecnológicos, artísticos, sociales, etcétera. Lo que cuenta, en definitiva, es la calidad de la obra en su aspecto íntimo, esencial, el que la hace atemporal y naturalmente vigente como creación. Las grandes obras de arte que están en los museos se encuentran perfectamente vivas, haciendo una metáfora biológica. No obstante, todas responden a su tiempo y es improcedente hacer juicios comparativos desde el punto de vista de los estilos, o maneras, lo cual sería anacrónico. Es sabido que Juan Manuel Blanes no quiso deliberadamente ver la obra de los impresionistas que en el momento de su tercer viaje a Europa conmovían la sensibilidad parisina, y por otra parte se comprenden sus motivos.

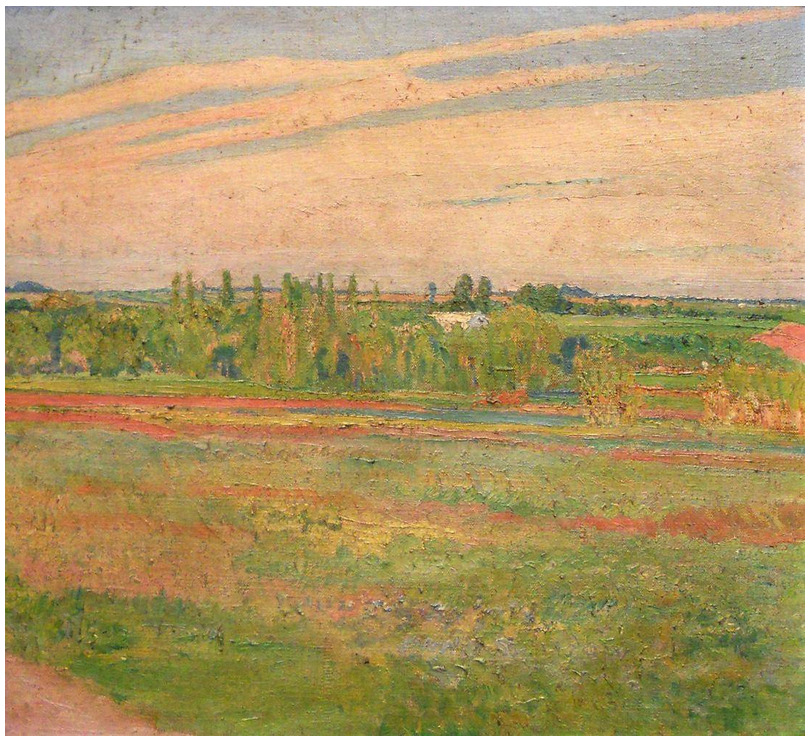

Manuel Rosé es un gran artista uruguayo, su obra se extiende desde finales de la primera década del novecientos hasta mediados de la del cincuenta. Es un maestro del color, un hombre sensible a su tiempo, representado por un Uruguay que soñaba con un futuro de progreso que no aconteció. Manuel Rosé viajó a Europa y recibió enseñanzas del líder de la escuela luminista, Joaquín Sorolla, y de aquel español adelantado en su arte: Anglada Camarasa. Bajo el influjo de estos maestros que habían reformulado la academia en favor de otros valores como la luz y el color, Rosé inserta estos conceptos en su pintura, que –como todo latinoamericano– resuelve del modo folclórico, es decir, sus temas son autóctonos y decididamente uruguayos. El discreto pero inquieto influjo de las gestas de Blanes se desliza en el imaginario colectivo y alienta la pintura de estas “gauchadas”, que siempre fascinaron a este artista, nacido en Montevideo y radicado en las Piedras.

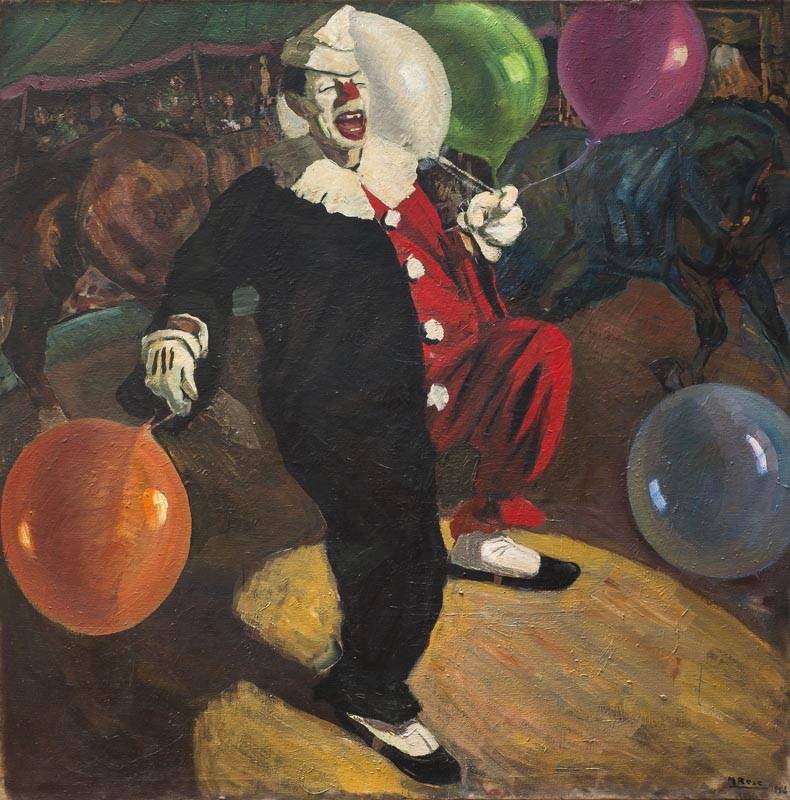

Figari, gran amigo de Rosé y por quien declaraba admiración, había colocado el tema del gaucho, del indio y del negro dentro de lo que se puede denominar el folclore uruguayo y montevideano. Rosé mira a su alrededor y relata paisajes, cafetines, el mundo del teatro y del circo, además de los clásicos desnudos que interpreta no precisamente del modo clásico en tanto sobre la base sólida de un dibujo de corte académico, Rosé interpone un tratamiento de color que descompone el dibujo y lo lleva a planos más abstractos desde la propia interacción de las pinceladas y la sintaxis cromática. El color en Rosé resume una cosmogonía artística, es el centro y el epicentro de su accionar plástico. Sus acordes son de una sutileza extrema y en la profundidad de sus sombras se encuentra la luz de un color que determina la coherencia de sus pinceladas, cual si se tratara de eslabones cromáticos perfectamente enlazados.

Este artista fue también docente en el Liceo de las Piedras que hoy lleva su nombre. Como docente ha influido notablemente en artistas que en la década de 1960 se destacaron por la consolidación de la plena modernidad en las artes plásticas en Uruguay.

Hoy podemos recorrer su obra y apreciar –más allá de modas o de estilos– el verdadero valor de su pintura, importancia que aumenta al considerar todos los factores que intervinieron en su creación, en alusión al artista en tanto hombre.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy