Por Inés Olmedo.

Todo comenzó con un ya anciano escritor, Hans Christensen Andersen, que el primero de setiembre de 1866 fue al puerto a despedir a una jovencita a quien conocía desde que la llamaban Minie. Dagmar, princesa de Dinamarca, que amaba los cuentos de hadas que escuchó muchas veces del propio escritor invitado a su hogar, estaba a punto de hacer el viaje más importante de su vida. Ella lo vio entre la multitud y se detuvo. Él luego escribió: “Ayer, en el muelle, mientras pasaba por mi lado, se detuvo y me tomó de la mano. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. ¡Qué pobre niña! Oh, Señor, ¡sé amable y misericordioso con ella! Dicen que hay una corte brillante en San Petersburgo y la familia del zar es agradable; aun así, se dirige a un país desconocido, donde la gente es diferente y la religión es diferente y donde no tendrá a ninguno de sus antiguos conocidos a su lado”.

Si fuera un cuento de Andersen, esta sería la historia de una princesa cuyo prometido ruso muere y ella casi muere de tristeza. Pero los padres del príncipe la amaban y convencieron a su hijo Alejandro, el nuevo heredero al trono, que fuera a Dinamarca a proponerle matrimonio a la casi viuda de su hermano. Dagmar de Dinamarca aceptó y desembarcó como María Fiódorovna, se convirtió a la fe ortodoxa, se casó con el zarévich Alejandro y aprendió el ruso. Alejandro no se parecía en nada a los elegantes hombres de su imperial familia: medía más de un metro noventa, era un poco gordo y no muy inteligente, con modales y gustos campesinos. Pero amaba a su esposa y también le entusiasmaba coleccionar arte, mantenía una orquesta y fue un marido considerado y fiel. Como en los cuentos de hadas, fueron felices y comieron perdices.

En el marco de esta felicidad y los brillos de la corte de San Petersburgo, la princesa danesa tuvo una especie de resurrección personal y resplandeció como un ejemplo de gracia y dignidad, mientras bailaba al son de la orquesta donde Alejandro tocaba el trombón. Fueron años de esplendor y riqueza para la alta sociedad y, a pesar de que Alejandro intentaba imponer la austeridad y los vinos nacionales en lugar del champán importado, fueron tiempos también de prosperidad para una familia en especial, la de los Fabergé. Exiliados de Francia por protestantes, recalaron en Alemania primero y a mediados de 1800 llegaron a Rusia. El primogénito de la familia, mientras Alejandro y Dagmar viajaban desde Copenhague, hizo un largo periplo europeo pasando por los talleres más importantes de joyería de Alemania, Francia e Inglaterra para aprender los secretos de las técnicas tradicionales y nuevas de la orfebrería.

Carl Peter (1846-1920), como buen hijo del Romanticismo, también tenía interés en las técnicas populares de la artesanía rusa; pero fiel a su tiempo, pudo integrarlas y renovarlas con técnicas innovadoras, hijas de la revolución industrial, como el famoso esmalte “guilloché”. Pronto llamó la atención del zar Alejandro III, quienBue quedó deslumbrado por su trabajo en la restauración de las joyas del Hemitage y lo nombró primeramente proveedor de la casa real y luego tasador. La casa Fabergé fue cambiando sus talleres a edificios cada vez más grandes y calles más importantes, bajo ese auspicio real que alentaba a la aristocracia y la alta burguesía a imitar al zar. Además de joyas de uso personal, Fabergé comenzó a producir “objetos de arte”, piezas exquisitas pero funcionales, a la manera de los diseñadores del modernismo: juegos de escritorio, copones, vajillas. De alguna forma, también bajo su visión, la casa Fabergé tuvo una resurrección.

Y ahora, como en un cuento de hadas, veremos cómo se cruzan los caminos de la princesa, el zar y el joyero con motivo de la Pascua. Tanto en Dinamarca como en Rusia y otros países europeos con climas muy fríos, los huevos decorados son un regalo que se intercambia en el domingo de resurrección. Simbolizan la vida que renace, en la religión cristiana la resurrección de Cristo, pero su origen es muy anterior. Los huevos que las aves ponían en primavera eran el bienvenido final al hambre del invierno, antes de que el clima permitiera salir a cazar y desde antes de que las gallinas fueran domesticadas.

Para conservar los huevos y distinguir su fecha de recolección, se decoraban, primero con hojitas pegadas, luego con pigmentos. La Cuaresma impuso la prohibición de comerlos hasta el domingo de Pascua, y en la Edad Media comenzaron a intercambiarse en las iglesias ese domingo, como regalo entre los fieles. La decoración se volvió cada vez más compleja y bella, y en el Renacimiento aparecieron los huevos de chocolate. Francisco I de Francia recibió uno de estos novedosos huevos, que al partirlo dejó a la vista una maravillosa Pasión de Cristo… tallada en chocolate. Quedó tan maravillado que ordenó que en lo sucesivo los huevos de pascua siempre contuvieran una sorpresa en su interior. La zarina María quizás recordara con nostalgia esas tardes dedicadas a decorar huevos de pascua, pero, además, uno muy especial, un huevo-joya de la colección de una tía danesa.

Así fue como el zar enamorado encargó a Fabergé el primer huevo de la que se llama la colección de “huevos imperiales”, que Carl entregó unos días antes de la Pascua de 1889 y que hizo muy feliz a la zarina. Este primer huevo, confieso, es mi preferido por su diseño absolutamente simple y perfecto: tiene una superficie externa blanca, de platino, que cuando el huevo se abre revela otro huevo de oro, que contiene una pequeña gallinita también de oro, con una coronita réplica de la corona imperial rusa. La cola de la gallina tiene unas plumas móviles, que ocultan un dije de rubí, para ser lucido todo el año.

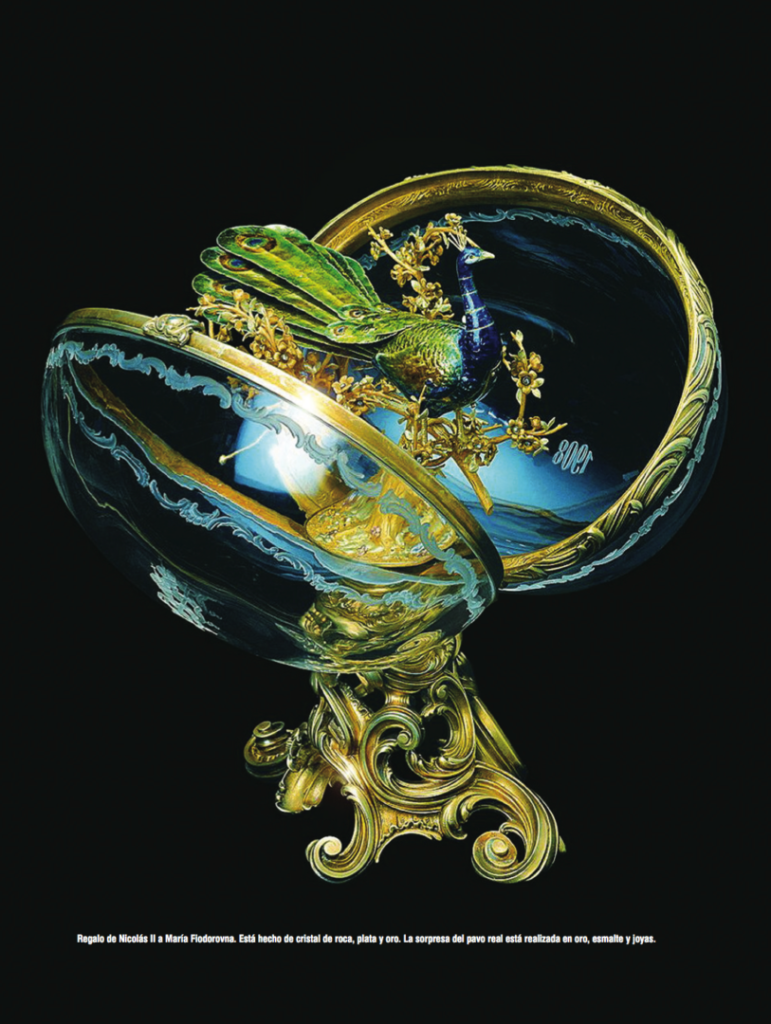

En los años sucesivos, María recibió cada Pascua un huevo cuyo diseño y realización debía ajustarse a las únicas dos simples reglas puestas por el zar a Fabergé: su diseño debería ser único y la sorpresa debería mantenerse en absoluto secreto dentro del taller y para el mismo zar hasta su entrega. Durante los once años siguientes, el proyecto anual del huevo de Pascua imperial fue el proyecto estrella del taller Fabergé, que dedicaba a los mejores orfebres realizar sus diseños. Once bellos huevos después, el zar murió en los brazos de su mujer, antes de cumplir los cincuenta años. Su sucesor, el zar Nicolás II, continuó la tradición paterna, regalándole un huevo de Fabergé a su madre y otro a su esposa Alexandra cada domingo de Pascua.

Dentro de esta serie de huevos imperiales, que según algunos son sesenta y cuatro y según otros sesenta y nueve, producidos entre 1885 y 1916, encontramos una interesante variedad de temáticas, técnicas y estéticas. Hay huevos inspirados en formas del rococó, del neoclásico, incluso algunos modernistas. Hay huevos que representan hitos de Estado, como el de la Coronación o el de la inauguración del tren transiberiano, o celebraciones como los trecientos años de la dinastía Romanov o la victoria sobre las fuerzas napoleónicas. Pero también hay otros con retratos familiares, o motivos de la naturaleza, o que contienen un neceser o un reloj. Todos tienen en común el virtuosismo técnico en la decoración y la precisión de los mecanismos, con detalles asombrosos en las formas realizadas en miniatura.

Y, aún más interesante, tienen como constante un uso de las gemas preciosas como formas, no como elementos centrales, combinadas con piedras semipreciosas y aun con madera, en función al diseño general de la pieza. Fabergé también priorizó el uso de materiales de Rusia, que aun en aquellos huevos que refieren a estilos históricos franceses le dan carácter a cada pieza. Los huevos de Fabergé se habían convertido en un objeto de deseo y un regalo sumamente apreciado en toda Europa. Encontramos, por ejemplo, el bello “Huevo de hielo”, ofrecido a Alfred Nobel, o los que recibieron los reyes daneses o ingleses como regalos de la familia imperial rusa. Estos otros huevos suelen ser llamados los “no imperiales”, para diferenciarlos de los realizados para las zarinas María y Alexandra.

En 1890 ya se había establecido una sucursal en Moscú, y en 1903 se abrió otra en Londres. La fábrica llegó a emplear a más de trescientos orfebres, entre ellos reconocidos artistas, como Peter Nebengau, y solo la confección de las cajas de madera donde viajaban las piezas ocupaba un equipo de veinte operarios. Obviamente, otros joyeros realizaron huevos al ejemplo de los de Fabergé, pero la casa y en especial su director, Peter Carl, mantuvieron su reinado intacto aun durante la etapa crítica de la Primera Guerra Mundial, cuando se reconvirtió parte de su producción a la fabricación de proyectiles y otros insumos bélicos de precisión. Cuando llegó la revolución de 1917, la empresa fue confiscada y la familia Fabergé huyó en un largo periplo hasta llegar a Lausana, en Suiza. Peter Carl tenía setenta años y solo vivió dos años más, sin poder reponerse de la pérdida de lo que había sido el sentido de su vida.

El mismo destino de exilio corrieron sus famosos huevos, cuyo rastro muchas veces se perdió, vendidos en discreto silencio a coleccionistas occidentales. La zarina viuda, esa que había partido como Dagmar en 1885 bajo la mirada compadecida del escritor de cuentos de hadas, volvió como exiliada y sobrevivió hasta 1928. Siete de los huevos Fabergé que recibió en las Pascuas aun figuran como perdidos, sin que se haya podido establecer su paradero. Cuarenta y siete forman parte del tesoro estatal ruso y quince de colecciones privadas como la Forbes, pero los restantes siguen envueltos en un nimbo de misterio.

Fieles a su destino de sorprender, los huevos imperiales y otras piezas nos esperan en el Museo Fabergé de San Petersburgo, inaugurado en 2013, que aloja los huevos comprados por el multimillonario ruso Viktor Vekselber en una cruzada por devolverlos a Rusia. Tal vez el caso más impactante por lo reciente (2014) y exótico sea el del encuentro en Estados Unidos del llamado Tercer huevo imperial, de 1887, del cual se supo que había sido visto en la década de 1920. De este huevo, los expertos solo conocían una borrosa fotografía de 1902, cuando se expuso junto a otros de la colección imperial.

Según relató un chatarrero, cuyo nombre permanece en el anonimato, lo compró en catorce mil dólares con la idea de desmontarlo y vender el oro al peso. Estudiando la pieza, encontró la firma Vacheron Constantin en el reloj que contiene el huevo, buscó en Google e intuyó que podría tratarse de una pieza valiosa. El huevo resultó ser el perdido Tercer huevo imperial y se subastó en veintiséis millones de dólares. Una cifra similar a la pagada por el Cracked Egg, Magenta, firmado por Jeff Koons, pero que viene sin sorpresita y tiene un sentido casi contrario a la promesa que encierran los Fabergé.

Posiblemente Hans Christian Andersen nunca hubiera imaginado que la bella Minie, luego Dagmar, luego María, terminaría volviendo a Dinamarca en 1919, en un barco de guerra inglés, como exiliada. Murió en 1928 sin aceptar nunca el asesinato de su hijo Nicolás y su familia. Quizás los cuentos de Andersen y los huevos de Fabergé la habían acostumbrado a esperar siempre finales felices y milagros de Pascua.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy