Por Carlos Diviesti.

Crash, boom, bang.

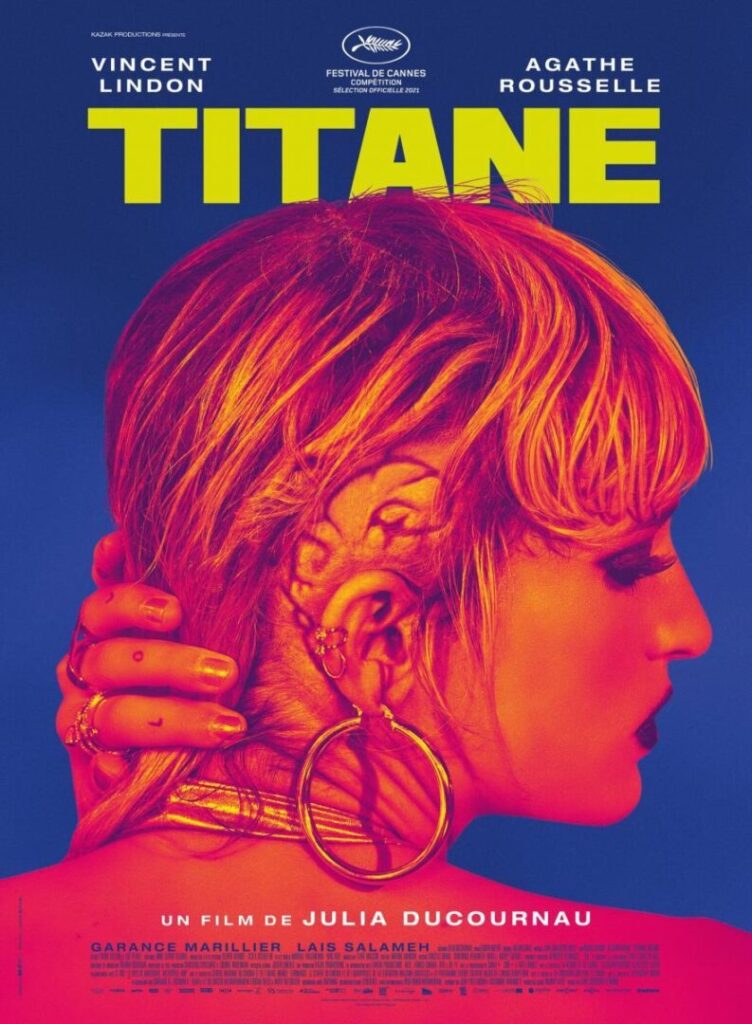

Hace tiempo que las películas dejaron de estar hechas de historias; hace tiempo que están hechas de formas, de formas atinentes a la imagen visual o a la imagen sonora, claro, el viejo cuerpo físico de las películas que hoy es pura virtualidad. Aunque, también, ahora están hechas de formas que se pretenden estilo, o conceptos que desean construir un paradigma novedoso en lo que a los problemas filosóficos respecta. Estas formas, también y en muy buena medida, reducen el cine a transformarse en un pasatiempo banal o a convertirse en artificios presuntuosos. Sí, es verdad que Titane, vista superficialmente, es cualquiera de estas últimas dos cosas; y pareciera también que la Palma de Oro que ganara en la última edición del Festival de Cannes le obrara en contra porque cuando termina todo parece tirado de los pelos. Pero no.

Una obra artística (por las dudas no hablamos de obra maestra, que quede claro) desafía lo que el espectador conoce como arte, porque toda obra artística tiene como meta retar a quien la observa a descubrir una arista nueva en la vida que heredó y en la que vive hoy en día. Por eso, con una película como esta, lo importante no radica en disfrutar de su historia (la de una mujer que, tras un accidente en la infancia que la lleva a tener una placa de titanio adosada a la cabeza, desarrolla una pasión explícita y carnal por los vehículos, correspondida por los rodados, entre otras cuestiones como la supresión de la identidad, la especulación con la propia imagen, la comparación entre el funcionamiento del cuerpo humano y el de las máquinas, la sexualidad como objeto, la liquidez del género, el amor como si fuera un perro del infierno, la negación de la muerte), sino en la forma insólita con que la película navega en su deriva.

Es muy difícil que alguien se imagine cómo ha de continuar este relato, así el espectador sea uno muy avisado; eso es un gran logro, un enorme hallazgo, porque no hay caprichos de creador sino pura lógica deforme sobre lo que todos conocemos. El desplazamiento y la textura del color (sí, el color tiene entidad como personaje en Titane, por qué no habría de tenerla) completa y profundiza las razones de Alexia y de Vincent, y hasta deshace las fronteras que el siglo XX estableció para las estructuras dramáticas. Julia Ducornau, con refinado salvajismo y sensata brutalidad, nos introduce en la primera gran reflexión artística del siglo XXI. Por fin.

Petite maman, de Céline Sciamma, muy sensible retrato sobre la decisión de abandonar la infancia, premio del público en la última edición del Festival de San Sebastián

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy