El estado de las cosas.

Por Carlos Diviesti.

En Buenos Aires se reabrieron los teatros y los cines el pasado 18 de junio, luego de dos meses de cierre y tras ocho meses más de haber permanecido los escenarios a oscuras y los proyectores apagados durante 2020. Diez meses sin actores respirando un texto y sin películas en las pantallas debido, justificadamente, a la pandemia que generó el coronavirus, aunque esta justificación quizás podría haber tenido atenuantes. Pero no es ese el tema de esta nota porque el lockdown es una cuestión contingente; lo que sí debemos analizar (o mejor dicho, especular) es cómo los espectadores, alejados tanto tiempo de estos espacios de espectáculos, entretenimiento y cultura, afrontarán la nueva era que se avecina porque sin dudas llegó el futuro, al menos para lo que a este oficio respecta. No hablaremos sobre el teatro porque el teatro no sufrirá grandes modificaciones en su estructura (tal vez en sus estructuras edilicias y a lo mejor en la regionalización de la actividad, cuestiones que no habrán de afectar una esencia que sobrevivió siglos enteros a innumerables desastres), pero el cine -que al menos es nuestra materia para las páginas de Dossier- es evidente que no será lo mismo cuando las cosas tiendan al equilibrio.

Si hablamos de Buenos Aires es porque aquí vivimos, aunque por las noticias que nos llegan del mundo, en Montevideo, Londres o Helsinki (las tres ciudades que más queremos en la Tierra) las cosas con el cine no son muy distintas. Salas abiertas al cincuenta por ciento de su capacidad para un público que ni siquiera la completa es el primer mensaje desolador para los que crecimos en tiempos no tan lejanos (hasta hace unas tres décadas atrás, pongamos) viendo películas junto a mil doscientos pares de ojos en simultáneo. La primera pregunta que nos formulamos al salir del cine Lorca, ubicado a metros nomás de la intersección de la Avenida Corrientes con la calle Uruguay, tras asistir a la primera función de Los inútiles (I vitelloni, Italia, 1953), de Federico Fellini, el día de la reapertura, y luego de observar con detenimiento la masa de butacas vedadas por razones protocolares, fue cómo veremos cine el año que viene. Una pregunta estúpida, claro, pero que sin embargo no tuvo una respuesta unívoca. ¿Veremos cine en el cine? ¿Nos compraremos un proyector con capacidad de ampliar la imagen a cien pulgadas? ¿Nos acostumbraremos a ver películas en nuestros SmartTV de pantalla curva (quienes lo tengan, claro)? ¿Reduciremos la experiencia cinematográfica a las pantallas de nuestras computadoras, notebooks, iPads, tablets o celulares, permanentemente? Exacto, ahí tenemos una primera demanda clara: la de saber si esta situación de consumir imágenes a través de nuestros dispositivos electrónicos se transformará en una cuestión permanente. Una respuesta lógica es que será una constante, pero esto engendra, automáticamente, una pregunta aún más inquietante: ¿y la profundidad de campo en el cuadro? A la hora de filmar películas, ¿podrá la inteligencia artificial superar la percepción fotográfica analógica (aún en su conversión para la proyección electrónica) que aprecia el ojo en una sala oscura?

Hay una escena en Los inútiles que anuncia el comienzo del tercer acto y el desenlace de la película, en la que podemos observar la calle nocturna de Rímini con el agua de la fuente a derecha de cuadro, la farmacia Rossi cerrada, al centro, y bajo la arcada de la calle, desplazados hacia la izquierda, a Moraldo cuando se despide por esa noche del chico que trabaja en la estación de tren. Todo está en foco, todo tiene profundidad y distancia, todo está bañado por las sombras que proyecta la madrugada a través del alumbrado público. Esa imagen (además de indicarnos, en la despedida de los personajes, la homosexualidad latente de Moraldo y su melancolía por un amor que lo consumen las sombras, idea que surge justamente de lo que vemos) constituye el sentido del espectáculo.

Es una imagen que no veremos en la vida cotidiana porque en la vida cotidiana no percibimos la luz con tanto nivel de detalle. Esta clase de películas adquieren otra relevancia cuando nos ponemos a pensar en las formas de su realización, cuando nos alejamos de lo meramente narrativo y reflexionamos, mientras las vemos proyectadas en una gran pantalla, cómo fueron realizadas. Eso es el arte cinematográfico, arte que Fellini dominó como muy pocos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: el arte de administrar las luces y las sombras en la imagen. La película es en blanco y negro, por supuesto, pero fíjense cuántas diferencias hay entre el blanco y negro altamente contrastado de Los inútiles con el blanco y negro restallante y uniforme que se aprecia en Mank, la película de David Fincher sobre algunos episodios en la redacción del libro para El ciudadano, que este año estuvo nominada para los Oscar.

Es que aunque el cine digital se perfeccione técnicamente cada día más, y que las ópticas utilizadas para el rodaje sean incluso mucho mejores que las ópticas fotográficas que se utilizaron para filmar películas analógicas, hay algo de la experiencia física del cine que ya no se percibe en la pantalla. El retoque digital en la luminancia de las imágenes borra las particularidades (únicas, quizás) que se obtenían por la impresión de la luz en las partículas de plata disueltas sobre el soporte de celuloide, que podía mejorarse en el revelado, sí, pero nunca homologarse de acuerdo al patrón que establece un software que opere en la materia.

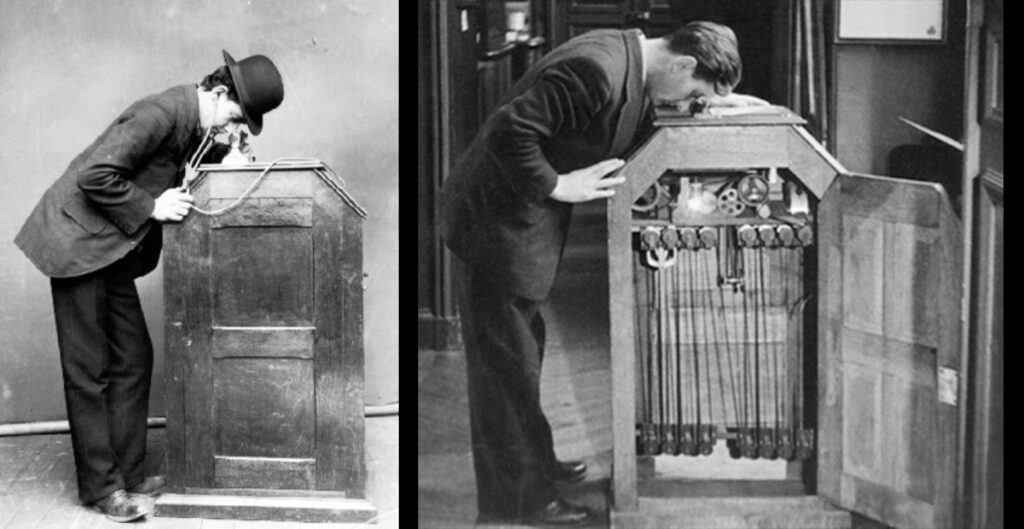

Así las cosas, lentamente retornamos al consumo de imágenes en movimiento como en los viejos kinetoscopios de Edison, esos aparatos tan similares al bebedero en una heladería que por una moneda nos permitían observar, de a uno a la vez, las contorsiones de un contorsionista o el equilibrio de un equilibrista sobre la cuerda tensa, bajo la carpa de un circo. El consumo de series es un indicio. El boom de las series emitidas a través de las plataformas de streaming, algo que durante la pandemia aún nos sirve como recurso para evitarnos la sensación de tiempo muerto, tal vez no nos permita discernir las virtudes de realización de esas series sino los retruécanos narrativos que condimentan la intriga de cada episodio. En ciertas series como las devenidas del Universo Marvel, el recorte de los personajes sobre fondos creados para la ocasión nos brinde la sensación de creación artística, pero esa sensación se diluye cuando comprendemos que esas imágenes no tienen otro objeto más que el de clarificar la historia. En películas como Los inútiles la imagen, además de completar el sentido de la narración, era transmisora de ideas, como todas las que nos produce la imagen de la madre que observa el fuego que consume su casa en El espejo, de Andrei Tarkovski, otro nombre ineludible de la historia del cine. La percepción de esas imágenes en una gran pantalla en una sala a oscuras, donde nuestra atención permanece suspendida en comunión directa con ellas, indefectiblemente nos saca de la vida que vivimos y nos traslada a una vida posible, a la vida imposible o a la vida utópica, a una vida donde cada uno hasta puede tener un criterio propio sobre cómo vivirla.

Lo que podría llegar a cambiar en el mundo de las películas, pues, es la percepción de lo que aún conocemos como cine. El cine, mañana, a lo mejor se vuelva una experiencia absolutamente personal entre la pantalla y el espectador, físicamente hablando, en la que no nos importe el alrededor. Pero debiera importarnos, porque si cambia la percepción del cine para todos, indefectiblemente cambiará la percepción de las ideas que el cine nos ha transmitido desde 1895 hasta marzo de 2020. Y esto, más allá de que el espectáculo cinematográfico haya tenido un quiebre económico significativo en este año y medio extraño y desolador (sobre todo en la venta de productos para consumir desde el candy bar), debiera alertarnos respecto de la homologación de lo que antes era diversidad.

Porque el cine que produce Netflix, si es que Netflix es el futuro que ya está entre nosotros, tiene entre sus imágenes prolijas y competentes una idea homologada del mundo y la capacidad de que esa idea la lleves en tu bolsillo ahí adonde vayas, sin necesidad ponerte a pensar en las luces y las sombras que laten alrededor, en el mundo real. Un mundo que era más mundo cuando salías del cine, si nos dejamos llevar por las evocaciones propias de la nostalgia. Pero ojo que esto, ahora, no es el apocalipsis; es simplemente un cambio. Preparémonos para mudar la piel, claro, pero no olvidemos la memoria en la piel vieja.