Por Alejandro Michelena.

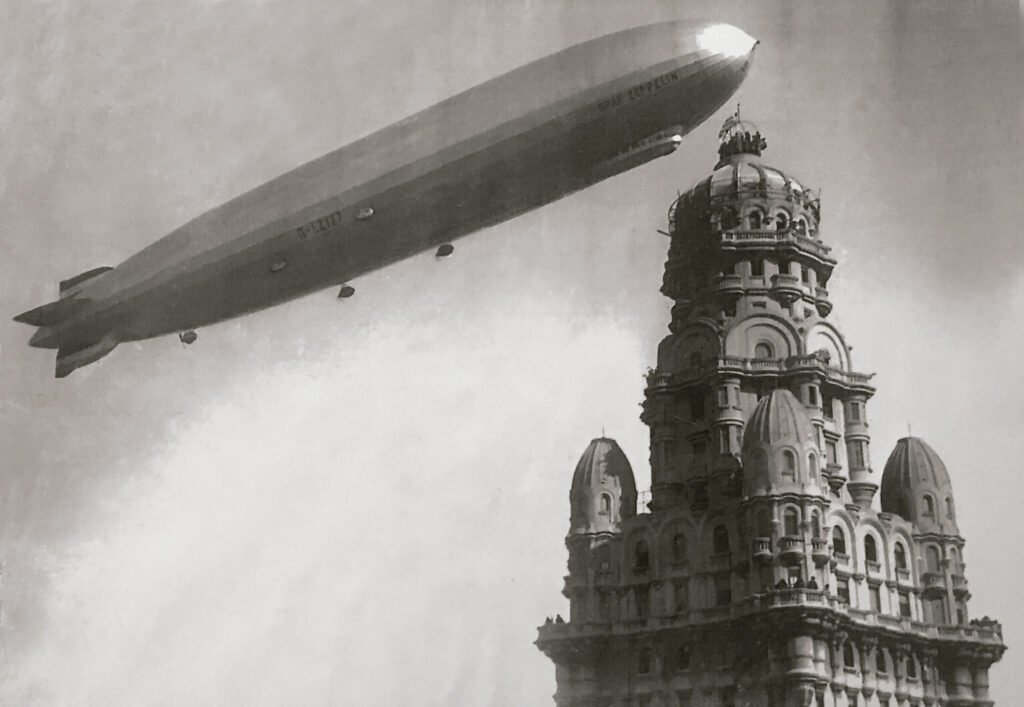

Es único por su estilo, dimensión y peripecia. Sin embargo, muy cerca, en Buenos Aires, se alza un hermano menor en tamaño, aunque mayor en edad: el Palacio Barolo de Avenida de Mayo, con una torre parecida, aunque más chica. Ambos edificios son obra del mismo arquitecto, el italiano Mario Palanti.

El edificio montevideano fue encargado por los hermanos Lorenzo, José y Ángel Salvo. Fue el homenaje a la ciudad de estos acaudalados hijos de inmigrantes itálicos. Para construirlo fue necesario demoler un recinto que –a comienzos de los años veinte– era ya legendario: la vieja confitería La Giralda, donde se estrenó ‘La cumparsita’, de Gerardo Matos Rodríguez. Para imprimirle más solemnidad al emprendimiento, se llevó a cabo un concurso de proyectos arquitectónicos, y el contratado fue Mario Palanti.

Las obras se extendieron entre 1923 y 1928, cuando quedó oficialmente inaugurado. Se utilizaron mármoles y granitos nacionales y alemanes, así como roble floreado de Eslovenia en toda la carpintería. Su estructura es de hormigón armado, detalle que le iba a otorgar –durante pocos años– el cetro de edificio más alto del mundo basado en ese material (los rascacielos de Nueva York y de Chicago se hacían con armazón de hierro).

El resultado es una mole que oscila, en lo estilístico, entre las referencias renacentistas y las reminiscencias góticas, con algunos toques neoclásicos. Tiene 37.000 metros cuadrados, con un cuerpo central de diez pisos y en un costado la torre, que sobresale quince pisos más. A la altura del piso diecisiete, Palanti colocó cuatro torretas semicirculares que le dan un aire de castillo de cómic modernista. A esa altura comienza la propia torre central a redondear su culminante bóveda.

Al igual que los parisienses con la Torre Eiffel, los montevideanos nunca tuvieron un acuerdo unánime en relación con la obra de Palanti. Muchos asintieron cuando el escritor Mario Benedetti lo consideró feo en uno de sus poemas y en boca de uno de sus personajes novelísticos, y otros aprobaron que desde una revista juvenil de los setenta se lo tildara de “lunar montevideano”. En el ámbito de los arquitectos se recordó siempre que el gran maestro de la arquitectura moderna, el francés Le Corbusier, lo bautizó en 1930 como “enano con galera”, recomendando su demolición como forma de contribuir a la estética de la ciudad.

Un pasado de gloria

La idea original era establecer allí un hotel de lujo, al estilo de los mejores de Europa. Sin embargo, el emprendimiento quedó desde el comienzo a medias, dedicándose a hotel apenas algunos pisos y el resto alquilándose como apartamentos. Hoy son 350, y de muy variada índole. Están los monoambientes, con su baño y pequeño espacio para la cocina –concebidos como habitaciones en suite–, que según el piso tienen formas y tamaños diferentes. Pero en la torre los hay con varias habitaciones y hasta cierto lujo, con una vista privilegiada de la bahía y del cerro. En los pisos bajos abundan las oficinas de toda índole, y desde el entrepiso transmiten desde hace muchísimos años varias radioemisoras.

En el subsuelo, donde ahora está el estacionamiento, hubo un teatro. Allí –según vagos testimonios que bordean la leyenda urbana‒ actuó, entre muchos otros artistas, la venus de ébano, Josephine Baker, a comienzos de los años treinta. En el primer piso, la imponente sala de baile fue testigo del movimiento –con los ritmos contrapuestos de “la jazz y la típica”– de gran parte de la juventud montevideana de los años treinta y cuarenta. En el décimo funcionó por mucho tiempo un restaurante panorámico.

Pero la historia del Palacio Salvo pasa también por sus espacios privados. En el séptimo piso hubo un apartamento donde todos los lunes se reunía una tertulia de intelectuales. Desde 1935 hasta avanzados los años cuarenta, allí se pudo ver entrar habitualmente al narrador Francisco Paco Espínola y su esposa Dora Baruch, al crítico Alberto Zum Felde con la suya, la poeta Clara Silva, y también al matrimonio formado por el psiquiatra Alfredo Cáceres y la escritora Esther de Cáceres, y al filósofo Carlos Vaz Ferreira, y a los músicos Hugo Balzo y Héctor Tosar. Alguna vez llegaron hasta el Salvo –en alguna noche de lunes– la poetisa argentina Alfonsina Storni, el músico del mismo origen Alberto Ginastera, la escritora brasileña Cecilia Meirelles, el gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros en compañía de su esposa de entonces, la uruguaya Blanca Luz Brum. Esta reunión era presidida por la dueña de casa, María V. de Müller, verdadera animadora cultural en aquellos tiempos.

Pero más tarde y en otros apartamentos habitaron escritores, como la narradora Armonía Somers –quien vivió en uno de la torre hasta su muerte– y la poeta Idea Vilariño, que se afincó allí durante algún período. Más adelante, ya en los setenta, dos sufrientes y malogrados poetas tuvieron su refugio en oscuros apartamentos interiores: Julio Chapper, fallecido luego de sufrir una extraña enfermedad degenerativa, y la lírica sáfica Inés González Zubiaga, quien allí mismo se suicidó –en crisis de soledad y desesperación‒ arrojándose desnuda por el pozo de aire central del inmueble. Y en tiempos más recientes tuvo su apartamento en el Salvo el mayor dramaturgo uruguayo de la segunda mitad del siglo pasado y comienzos de este, Ricardo Prieto.

Decadencia y renacimiento

A partir de los setenta el edificio entró en franca decadencia. La crisis económica y la descalificación del lugar a raíz de los criterios modernistas imperantes entonces se complotaron para ello. Los ascensores se tornaron vetustos, la fachada se vino abajo, al punto de comenzar a desmoronarse sus artesonados decorativos (que hubo que eliminar, lamentablemente, por orden municipal), y la seguridad dejó mucho que desear debido a las muchas entradas del edificio y la precaria vigilancia.

Todo esto llegó a su punto más bajo a comienzos de los noventa, cuando comenzó, de a poco, la reacción de los vecinos en procura de revertir tan lamentable proceso. En los años recientes se arreglaron decenas de persianas, se reciclaron y pintaron los espacios comunes y se instalaron ascensores nuevos. Ahora el emblemático edificio volvió a ser un lugar seguro para frecuentar o vivir. La mejora más reciente y visible fue la instalación de una réplica posmoderna de la posible farola original de la cúpula de la torre, con encendido de luces alternadas en las noches.

Mensajes ocultos

Más allá de los vaivenes del tiempo y las modas, el Palacio Salvo sigue siendo un edificio extraordinario, que además esconde –en tantas molduras y decoraciones interiores, en los capiteles de sus extrañas columnas, en su forma redondeada, en aspectos numéricos de pisos y ventanas‒ una simbología de carácter alquímico. Esas claves, decodificables para el conocedor, no son tan claras a la hora de su interpretación, como las que dejara Palanti en su obra anterior y equivalente, el Palacio Barolo, donde salta a la vista el homenaje al genio latino, a la figura de Dante Alighieri y a su obra mayor, La divina comedia.

A grandes rasgos, la transmutación espiritual –verdadero sentido de toda la obra alquímica‒ está simbolizada en esas figuras de animales monstruosos, fabulosas criaturas del mar inquietante y caótico de las aguas primordiales en estado denso, que elevan su vibración y se sutilizan acompañando la propia elevación del edificio: alegorías significativas, en los espacios colectivos interiores de diferentes pisos, van señalizando los diversos estadios de ese trabajo en el que el fuego y el mercurio ocupan su lugar fundamental.

La coronación en bóveda del Palacio Salvo, con sus pequeñas bovedillas a los costados y un poco más abajo, aluden al atanor, el horno de intensa combustión donde la Gran obra se fragua, se crea. Son cuatro, y con la mayor y central cinco: el primer número simboliza la realización completa de esa creación que esforzada y oscuramente comenzó abajo. Y la bóveda mayor y culminante, la quinta, encarna la ley cósmica que preside toda labor de alquimia.

El rascacielos latino

De esa manera calificó al Palacio Barolo el arquitecto que lo construyó, el italiano Mario Palanti. Fue un encargo de Luis Barolo –inmigrante del mismo origen, que hizo fortuna como importador textil en Buenos Aires‒ y despliega sus formas cargadas de originalidad sobre Avenida de Mayo, a una cuadra de plaza Lorea. Luego de su inauguración, y por unos pocos años, fue la mole de cemento más alta del mundo; lo destronó un rascacielos con un gran parecido, obra del propio Palanti: el Palacio Salvo de Montevideo.

Mucho se ha escrito sobre el Barolo, sus símbolos y la posible relación con la masonería y hermandades herméticas. Lo visible, lo palpable: la condición de monumento –sobre todo su majestuoso pasaje que va hasta Hipólito Yrigoyen‒, de homenaje y exaltación a la memoria de Dante Alighieri por medio de números y claves que remiten a la obra mayor del florentino. La leyenda urbana quiere que la intención de la dupla Palanti-Barolo fuera traer los restos del Dante para colocarlos bajo la bóveda que ocupa el centro del pasaje, una majestuosa galería en cuyas alturas se despliegan frases significativas de la Divina comedia.

Mario Palanti, buen discípulo del maestro milanés Camillo Boito, procuró armonizar tecnología –el cemento armado, los ascensores, sofisticadas conexiones eléctricas, edificación en altura‒ con elementos estilísticos alusivos al Medioevo tardío, buscando un estilo personal que presentara una alternativa a la modernidad vanguardista. Su pasión dantesca era compartida por muchísimos otros compatriotas que habían venido a hacer la América al Río de la Plata, aunque fue el único que creó un monumento imponente en forma de edificio de oficinas, que celebrara su memoria y su gloria.

Tanto el Palacio Barolo como el Salvo, las indiscutidas obras mayores de Palanti, son dos moles cargadas de símbolos misteriosos y sugestivos. En el Barolo, los ya aludidos; en el Salvo, menos claros… aunque seguramente, a criterio de algunos estudiosos de ciencias ocultas, de raigambre alquímica.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy