“Somos incapaces de fijarnos en lo que tenemos delante nuestro, a menos que esté dentro de un marco”.

Abbas Kiarostami

Desde Irán, Abbas Kiarostami enseñó a mirar a Occidente. Su cine conquistó los centros culturales europeos en los años noventa, trayendo consigo la frescura y el talante perdido de las nuevas olas de los años sesenta, ya sepultadas en ese continente por la imparable penetración de las grandes productoras estadounidenses. Como principal representante de la nueva ola iraní, conocida como sinema-ye motefavet (cine diferente o alternativo), Kiarostami puso voz y rostro a un país tan desconocido como maltratado por Occidente, al que decidió abandonar a finales de la primera década del nuevo siglo, cuando se trasladó a Francia para filmar sus dos últimas películas. El 4 de julio de 2016 el director persa abandonó para siempre el sabor de las cerezas debido al cáncer, dejando un legado vanguardista repleto de humanidad y de riqueza, que lo sitúa a la altura de figuras como Satyajit Ray y Ousmane Sembene. Estos creadores, habitualmente catalogados como cineastas “periféricos”, agitaron desde el celuloide las conciencias etnocéntricas del norte occidental del mundo.

El cine de Kiarostami exige al espectador una actitud activa, en la medida en que lo insta a reflexionar sobre su forma de observar la realidad inmediata. La pretensión documentalista que incorpora el director en sus películas cumple la doble función de mostrar Irán sin maquillajes y explorar sentidos poéticos y místicos en la realidad cotidiana. “Los asientos del cine hacen vaga a la gente: esperan que se les dé toda la información. Pero para mí los signos de pregunta son la puntuación de la vida”, expresó el autor. Contrariamente al realismo con el que se ha tendido a caracterizar el cine de este director, su estilo trasciende esta corriente y busca sentidos filosóficos y místicos en la representación de la realidad. Así, su cinematografía se acerca a la de autores psicológicos, como Robert Bresson, Ingmar Bergman y Michelangelo Antonioni, partiendo de influencias neorrealistas y documentalistas.

El cine de Kiarostami exige al espectador una actitud activa, en la medida en que lo insta a reflexionar sobre su forma de observar la realidad inmediata. La pretensión documentalista que incorpora el director en sus películas cumple la doble función de mostrar Irán sin maquillajes y explorar sentidos poéticos y místicos en la realidad cotidiana. “Los asientos del cine hacen vaga a la gente: esperan que se les dé toda la información. Pero para mí los signos de pregunta son la puntuación de la vida”, expresó el autor. Contrariamente al realismo con el que se ha tendido a caracterizar el cine de este director, su estilo trasciende esta corriente y busca sentidos filosóficos y místicos en la representación de la realidad. Así, su cinematografía se acerca a la de autores psicológicos, como Robert Bresson, Ingmar Bergman y Michelangelo Antonioni, partiendo de influencias neorrealistas y documentalistas.

Kiarostami nació en Teherán en una familia numerosa, su padre era pintor y decorador, una rama que estimuló la creatividad del cineasta persa durante su niñez y juventud, y lo llevó a estudiar Bellas Artes. Su infancia estuvo marcada por la introversión y la incomunicación. Según el investigador español Alberto Elena, Kiarostami admitió que terminó sus estudios elementales sin cruzar palabra con sus compañeros de escuela. Esta cualidad conecta directamente con el que fue el estilema del director durante la mayor parte de su filmografía: el aislamiento en la infancia. Durante la primera etapa de su producción cinematográfica sus protagonistas frecuentemente son niños callados, perdidos e invisibilizados por el mundo adulto, quienes se resisten a renunciar a sus deseos y voluntades. Esto los hace afrontar distintas formas de situaciones límite.

Al contrario que la mayoría de realizadores, Kiarostami no fue un gran consumidor de cine durante su juventud: en 1990 declaró no haber visto más de cincuenta películas en toda su vida. Igual que pasó con otros directores asiáticos, como Sayahit Ray, el autor de El sabor de las cerezas (1997) reconoció que su verdadera afición por el cine se desató en su adolescencia, cuando empezaron a llegar a Irán películas neorrealistas que le permitieron ver más allá del cine comercial estadounidense y acercarse a situaciones de vida más auténticas y humanas. Paradójicamente, en 1992 el realizador obtuvo el premio Rossellini –que otorga el festival de cine de Cannes– por Y la vida continúa (1992).

Los niños de Kiarostami

Su carrera creativa se detonó cuando ingresó como colaborador en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes. Esta institución jugó un papel clave para la eclosión y el desarrollo del Nuevo Cine Iraní, haciendo las veces de mecenas de varios cineastas. Fue fundada por la esposa del shah en 1965, con el fin de crear una biblioteca infantil en Teherán y desarrollar la creación de materiales de lectura para niños y jóvenes. El éxito de esta actividad animó a sus autoridades a inaugurar una sección cinematográfica. Por ello, muchos artistas gráficos se unieron a este proyecto para probar suerte en el ámbito del cine. En este contexto Kiarostami dirigió su primer cortometraje, Pan y callejuela, en 1970, inspirándose en una anécdota de su hermano menor. Un niño al que envían a comprar el pan debe afrontar lo que para él es una terrible amenaza: atravesar una calle custodiada por un perro que lo intimida.

Su carrera creativa se detonó cuando ingresó como colaborador en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes. Esta institución jugó un papel clave para la eclosión y el desarrollo del Nuevo Cine Iraní, haciendo las veces de mecenas de varios cineastas. Fue fundada por la esposa del shah en 1965, con el fin de crear una biblioteca infantil en Teherán y desarrollar la creación de materiales de lectura para niños y jóvenes. El éxito de esta actividad animó a sus autoridades a inaugurar una sección cinematográfica. Por ello, muchos artistas gráficos se unieron a este proyecto para probar suerte en el ámbito del cine. En este contexto Kiarostami dirigió su primer cortometraje, Pan y callejuela, en 1970, inspirándose en una anécdota de su hermano menor. Un niño al que envían a comprar el pan debe afrontar lo que para él es una terrible amenaza: atravesar una calle custodiada por un perro que lo intimida.

A este cortometraje le siguió La hora del recreo (1972), otra microhistoria dotada de mayor libertad creativa y experimentación formal, en la que el realizador ahonda en el estado psicológico del protagonista. Este cortometraje recoge de forma más exhaustiva el papel de la infancia en el estilema del autor. Un niño reprimido por el mundo adulto huye buscando un espacio de libertad que no encuentra, y eso lo lleva a perderse en soledad en espacios más o menos hostiles. En esta obra aparece por primera vez un escenario clave en el cine de Kiarostami: la escuela como espacio opresivo y coartador de la libertad infantil.

“Podrán creerme o no, pero mi ideal cinematográfico se corresponde con mi segunda película, La hora del recreo (1972), que me sigue pareciendo mucho más avanzada que, por ejemplo, El sabor de las cerezas en términos formales, de audacia, antinarratividad y final abierto. Sin embargo, en su momento, la reacción de los críticos fue tan dura y desabrida que me hizo plantearme contar una historia de manera más directa en mi siguiente film, La experiencia, que era un melodrama sentimental [...]. Además, los críticos me dijeron que estaba malgastando los fondos del Estado y exigieron que me despidieran del Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes”, expresó Kiarostami en una entrevista en los años noventa.

Además de las obras que marcaron su desarrollo creativo, Kiarostami realizó entre 1975 y 1982 diez cortometrajes pedagógicos para el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes, entre ellos Dolor de muelas (1980), dedicado a explicar a los niños por qué deben lavarse los dientes, ¿Cómo emplear el tiempo libre? La pintura (1977), y Colores (1976). Eran piezas eminentemente didácticas que se enmarcaban en el fin social que perseguía la institución.

En 1987 la carrera de Kiarostami llegó a un punto de inflexión cuando estrenó ¿Dónde está la casa de mi amigo?, obra con la que por primera vez llegó a las pantallas y las publicaciones de cine europeas. Con ella consiguió ganar el Leopardo de Oro del festival de cine de Locarno en 1989, su primer premio de relevancia en el extranjero. En este film, mediante una historia mínima que acontece en una localidad del Irán rural, Kiarostami elabora un diagnóstico de la sociedad patriarcal persa, marcada por la opresión y el atraso religioso. Ahmed, un niño de ocho años, se ve obligado moralmente a viajar hasta el pueblo vecino para entregar a un compañero un cuadernillo de deberes que se ha llevado por error, ya que este estaba amenazado con ser expulsado del colegio. Al ser ignorado por sus familiares adultos en su dilema, Ahmed decide emprender ese viaje en soledad y queda perdido a altas horas de la noche. Con esta historia, Kiarostami dejó el testimonio de la incomunicación intergeneracional que caracterizó a su sociedad de procedencia.

Desde el punto de vista narrativo, Ahmed se inviste con las características de héroe clásico que emprende el tradicional motivo del viaje, siendo esto expresión del reclamo de un orden social nuevo, opuesto a las figuras de autoridad que representan desde el prisma infantil instituciones coercitivas y disciplinadoras como la escuela y la familia. Esto conecta a su vez con la tradición filosófica y poética persa, en la que el viaje constituye una forma de autoconocimiento y desarrollo personal. “El viaje es un elemento constitutivo de nuestra cultura y está ligado al misticismo: para nosotros no es realmente importante la meta que se desea alcanzar, sino el camino que hay que recorrer”, expresó Kiarostami en una entrevista en Italia en 1993. El curioso título de la cinta es el primer verso del poema ‘Dirección’, del poeta y pintor Sohrab Sepehri (1928-1980), uno de los principales representantes de la nueva poesía persa de la segunda mitad del siglo XX. Según Alberto Elena, “amigo” es una forma de referirse a Dios en la tradición poética de este país. Así, para este autor, “la ‘morada del amigo’ no será sino la inalcanzable meta de la búsqueda mística”.

Los niños de Kiarostami no son personajes afectados por condiciones de miseria, hambre, trabajo infantil o maltrato. Su drama no se gesta aludiendo a problemáticas sociales concretas, sino que está vigente en la propia condición de la niñez dentro de una sociedad rígida, en la que opera una serie de deberes, rigideces y sentidos autoritarios que construyen una suerte de opresión en torno a la experiencia infantil. Los problemas que aquejan a los protagonistas del cineasta persa son los miedos, preocupaciones y deseos propios de cualquier niño, que resultan nimios para el esquema de valores del mundo adulto.

Así, se puede decir que en su primera etapa Kiarostami se caracterizó por la desbanalización del mundo infantil masculino, en el que representa su ideal de pureza, inocencia y bondad. En ningún caso un niño kiarostamiano lleva a cabo acciones de crueldad, sino que se mantiene como encarnación de inocencia, víctima de una realidad social autoritaria. Tampoco ninguna niña ocupó un rol protagónico, algo que da cuenta de la herencia patriarcal que arrastró el creador.

La mística de los caminos

La sencilla historia narrada en ¿Donde está la casa de mi amigo? (1987) sirvió de detonante para la conocida como trilogía de Koker, que supondrá un pilar fundamental del legado creativo de Kiarostami. Este tríptico está compuesto además por Y la vida continúa (1992) y A través de los olivos (1994). Sin embargo, a nivel formal estas dos películas suponen un punto de inflexión que dará lugar a la etapa de madurez deldirector, en la que los adultos cobran protagonismo en detrimento de los niños, y las largas travesías en auto por los polvorientos caminos del Irán rural se constituyen a modo de lugar común entre los recursos expresivos del autor.

La sencilla historia narrada en ¿Donde está la casa de mi amigo? (1987) sirvió de detonante para la conocida como trilogía de Koker, que supondrá un pilar fundamental del legado creativo de Kiarostami. Este tríptico está compuesto además por Y la vida continúa (1992) y A través de los olivos (1994). Sin embargo, a nivel formal estas dos películas suponen un punto de inflexión que dará lugar a la etapa de madurez deldirector, en la que los adultos cobran protagonismo en detrimento de los niños, y las largas travesías en auto por los polvorientos caminos del Irán rural se constituyen a modo de lugar común entre los recursos expresivos del autor.

Y la vida continúa (1992) narra el viaje que el propio Kiarostami realizó por la localidad en la que rodó ¿Donde está la casa de mi amigo?, tras el terremoto que afectó a esa zona en 1990. El fin del protagonista es encontrar, tras la tragedia, a los dos niños que protagonizaron el film anterior. Sin embargo, como es habitual en esta etapa del director, los acontecimientos que transcurren fuera del auto dan forma al viaje interior que realiza el protagonista que lo conduce, junto a su hijo que lo acompaña. Mediante las largas secuencias que ilustran el recorrido de los personajes, Kiarostami muestra a la gente reconstruyendo sus hogares y sus vidas truncadas por el seísmo. El film mantiene una apariencia documental un tanto engañosa, ya que el propio director reconoció que el grueso del rodaje transcurrió once meses después de la catástrofe natural, y muchas puestas en escena derivaron de reconstrucciones. En este sentido, el motivo del viaje y las connotaciones filosófico-religiosas antes descritas cobran especial importancia en esta etapa de su filmografía, compuesta también por El sabor de las cerezas (1997) y El viento nos llevará (1999).

En Y la vida continúa Kiarostami hizo uso por primera vez del que constituyó uno de sus principales recursos técnicos: la cámara subjetiva desde el auto. Mediante una cámara fija situada en el vehículo, el director realiza largas secuencias de travesías que, de forma ilusoria, parecen incluir al espectador como pasajero. Este recurso cumple además una función expresiva mediante la que Kiarostami evoca la subjetividad de sus protagonistas durante sus viajes de autodescubrimiento. Este film fue duramente denostado por la crítica iraní, que acusó al realizador de banalizar la tragedia que supuso el terremoto para ganarse a la crítica y al mercado occidental.

A esta obra le siguió A través de los olivos (1994). En ella, el rodaje de Y la vida continúa actúa como trasfondo para el desarrollo de una historia de amor entre dos jóvenes, Hossein y Tahereh, que son contratados como actores para representar a una pareja que se casa. El film recoge el clásico motivo del amor impedido por la diferencia de clase social para ilustrar las rígidas estructuras socioculturales que atraviesan la sociedad iraní. Tahereh, proveniente de la clase alta, perdió en el seísmo a sus padres, quienes le habían prohibido entablar una relación con Hossein, un joven albañil analfabeto. El peso religioso que los muertos y la tradición tienen sobre la conciencia de la protagonista pugnan con la insistencia que muestra su pretendiente entre los cortes del rodaje para convencerla de que se case con él. En este film Kiarostami de nuevo juega a la confusión del espectador, mezclando formatos de documental y ficción para elaborar un discurso complejo que trasciende lo evidente e ilustra una sociedad teocrática marcada por la inhibición institucionalizada.

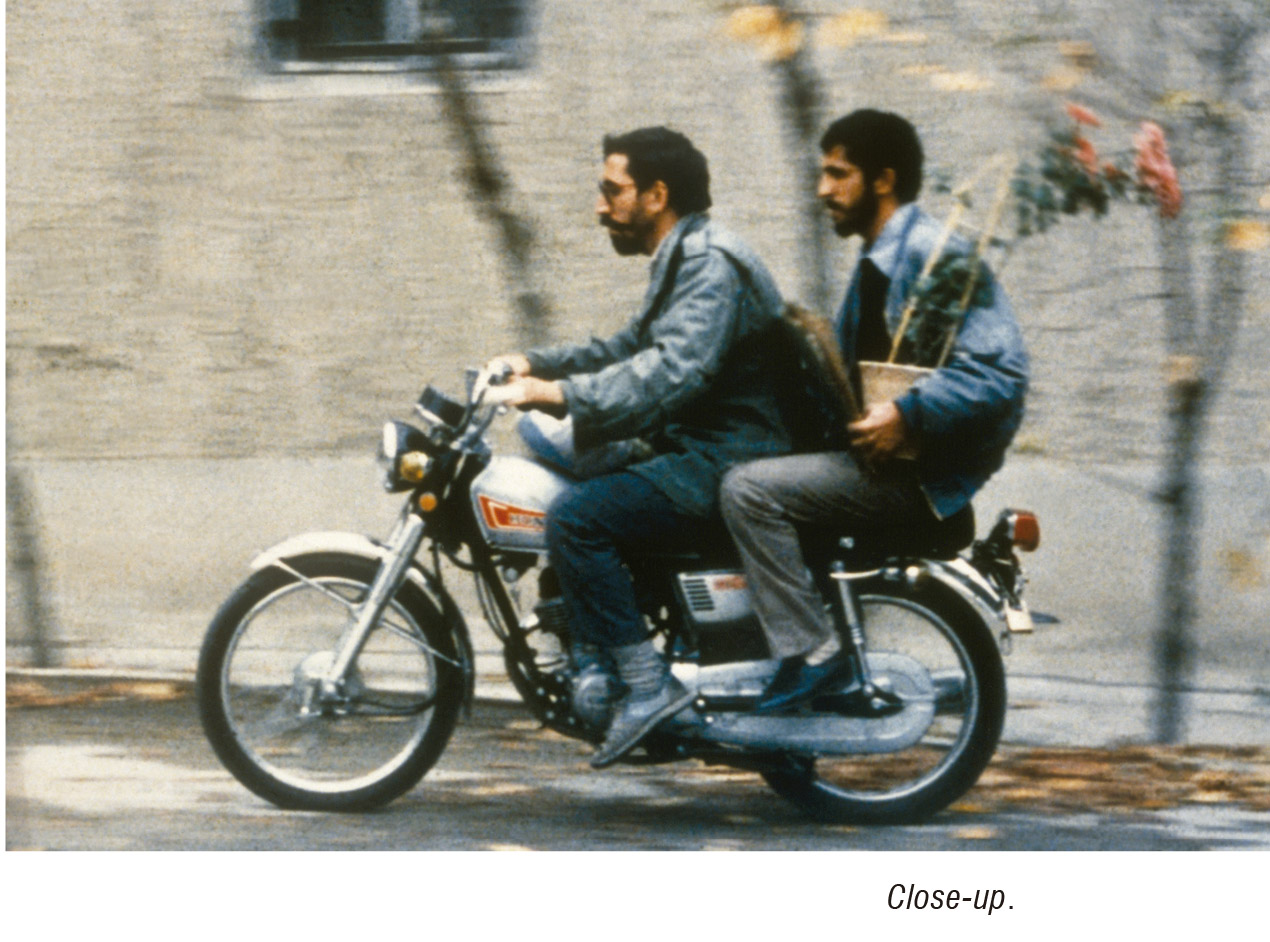

Sin embargo, la conquista definitiva de Occidente por el director persa no llegó hasta 1997, cuando estrenó El sabor de las cerezas, con la que ganó la Palma de Oro en el festival de cine de Cannes, a título compartido con La anguila (1997), de Shohei Imamura. Este fue el film más provocativo del director, en el que abordó un tema tabú para cualquier gran religión: el suicidio. En esta cinta Kiarostami narra el viaje errático de un suicida musulmán que busca la cooperación de un desconocido que lo entierre. Al contrario que en las obras anteriores, este no es un viaje de iniciación o de crecimiento espiritual, sino un viaje sin rumbo hacia la nada. Poco sabemos del personaje principal más que lo evidente; sus motivos de suicidio son desconocidos, así como su historia de vida. Él mismo, así como la trama principal, resultan ser meros accesorios para la elaboración de un discurso abstracto que muta entre lo psicológico y lo místico.

Mediante recursos técnicos como el empleo de travellings en los que la cámara sigue al auto del protagonista por los escenarios desolados y polvorientos de las afueras de Teherán; o el empleo de la auricularización neutra, por la que escuchamos en primer plano sonoro los diálogos que el protagonista tiene con sus potenciales colaboradores mientras el vehículo se pierde por los caminos de tierra en el fondo del plano, Kiarostami busca más transmitir un estado mental-espiritual que narrar una historia cuyo desenlace ni siquiera importa.

En definitiva, la obra de Kiarostami trasluce un retrato complejo de la nación persa, caracterizada como una sociedad rígida y conservadora, pero a la vez cálida y humana. El duro peso de la tradición religiosa opera como un agente opresivo para los individuos en el universo kiarostamiano, que a su vez no está exento de fórmulas de cortesía en las que la cooperación entre desconocidos se impone como norma. Así, el legado cinematográfico que deja Kiarostami es un testimonio multidimensional de una nación históricamente maltratada que contrasta con el burdo estereotipo impuesto por la propaganda mediática occidental.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy