Por Gabriela Gómez.

El artista Adán Vallecillo, nacido en Honduras, en 1977, estuvo en Uruguay invitado por la Fundación Ama Amoedo Residencia Artística (Faara), en José Ignacio, seleccionado por un jurado que lo invitó a su programa de residencias y a la realización de un proceso de huerta comunitaria en el nuevo barrio Kennedy, en Maldonado.

Vallecillo, que también es sociólogo, ha logrado fusionar arte y estudios sociales en sus trabajos, muchos de ellos con investigaciones de campo que tienen como fin la resignificación de los materiales y las situaciones sociales a través del lenguaje artístico.

Sus obras incluyen la pintura, la escultura, las instalaciones. Según él las define, se pueden ver como “experiencias sensoriales” que son el resultado de indagar en los ciclos de producción, circulación y consumo de diferentes mercancías. Algunas de sus obras se traducen en experiencias visuales y olfativas que develan la información que surge, por ejemplo, de los basurales de Santo Domingo o los mercados de frutas y verduras de San Pablo; o son el resultado de investigar en el mundo de grandes poderíos económicos, como el mercado de aguacates (palta) en México; la contaminación del lago Amatitlán en Guatemala; el deterioro y desgaste que sufre la ciudad de Venecia; la presencia femenina en los procesos de fabricación del tabaco y de mujeres hondureñas en el cuidado de enfermos en Estados Unidos.

Este perfil de trabajo que tiene más de veinte años devuelve una mirada que estaba oculta y que Vallecillo resignifica en investigaciones que hacen reflexionar sobre el arte latinoamericano contemporáneo, dando cuenta muchas veces de la violencia y el desamparo de pequeñas y grandes comunidades frente a importantes organizaciones de poder, en una manifestación que termina siendo un medio de denuncia, siempre destacando su potencial estético.

¿Cómo fueron tus comienzos en la actividad artística?

El arte para mí, y para muchos de los que lo hacemos, es una necesidad vital como respirar, no podemos vivir sin eso. Por eso es muy cómico cuando alguien que definitivamente es artista tiene ese dilema de si seguir haciéndolo, si tiene sentido. Por ahí hay algunas personas que dicen: “Quiero liberarme de esto, ya no lo quiero seguir haciendo, porque no sé para dónde voy o porque es demasiado duro y no sé si voy a poder seguir sosteniéndome económicamente, o cualquiera que sea la razón”. Cuando te das cuenta de que alguien es artista, te resulta muy difícil pensar que esa persona va a poder dejar eso tan fácilmente. No es algo que se pueda dejar y un poco eso es lo que ocurrió a lo largo de mi vida. De manera muy inconsciente, siempre he sido artista, desde que tengo uso de razón, pero la primera persona que me hizo tomar mayor conciencia de eso fue mi papá. Él era maestro de educación primaria. Vengo de una familia obrera de Honduras, de maestros, crecimos en un barrio obrero en la frontera con Nicaragua y mi padre siempre me alentó muchísimo, fue un apoyo moral fundamental durante mis primeros años. También la familia alrededor siempre me motivó ese impulso de creatividad. Cuando vieron que la cosa iba en serio, mi papá no tuvo la menor duda. Él venía de una vida más bohemia, cantaba, era como ese espíritu rebelde, y mi mamá era la que trataba de traerlo a tierra –nunca lo pudo lograr–, y a mí también. Mi mamá se preocupó, porque con catorce años me fui a vivir a Tegucigalpa para estudiar arte, porque en aquel momento si se quería ser artista había que ir a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que en realidad es una escuela de nivel medio, como un bachillerato en artes. Estudié ese bachillerato en artes y luego hice estudios de sociología por la presión de mi madre para que cursara una carrera universitaria. Cuando por fin hice los trámites de graduación, a la primera persona a la que le llevé el título universitario fue a ella. Y creo que ha sido la única persona que lo ha visto, porque desde entonces eso no me ha servido para nada. El título no, pero la sociología muchísimo. Cuando la descubrí, me apasionó y vi ahí una herramienta para enriquecer aún más mi práctica artística.

La sociología vino después, a complementar…

Sí. Paralelamente, seguí haciendo arte mientras estudiaba sociología. Mis pobres profesores sufrían porque yo llegaba con unas ideas que les parecían descabelladas. Porque, precisamente, para mí no tenía sentido estar estudiando sociología y no emplear esos conocimientos en la práctica. Y era lo que hacía. Incluso mi proyecto de trabajo social fue un programa cultural dentro de la universidad. Hubo mucha resistencia para aprobar eso como parte de mi práctica, porque las academias en Latinoamérica todavía siguen siendo muy cerradas, muy poco abiertas a otros campos del conocimiento. Afortunadamente, hay algunos catedráticos que sí te incentivan esa parte creativa, pero, en general, siento que siguen siendo muy conservadores.

Esa fusión de sociología y manifestación artística es una característica de tu arte. También está muy presente tu país, Honduras.

Es muy interesante lo que estás planteando, porque yo sigo viviendo allá, viajo mucho por mi trabajo, pero sigo viviendo allá, procuro siempre mostrar mi trabajo en Honduras. Mi exposición individual, un proyecto de siete años en el que estuve trabajando, se inauguró en marzo en el pueblo donde nací. Desde que empecé mi carrera he tenido un compromiso permanente por seguir haciendo cosas en Honduras también. Y afuera de Honduras siempre son proyectos que tienen una relación con mi propia experiencia de vida, con los intereses tanto estéticos como sociales que atraviesan mi propia práctica. Entonces, aunque hago buena parte de mi trabajo fuera de Honduras, siempre hay una relación porque se vuelve a ese punto de partida.

¿Cuál sería el punto en común de tus proyectos?

Para mí, la carga histórica del material con el que trabajo es importantísima; también me interesa mucho –y eso viene de la influencia de la sociología– indagar en los ciclos de producción, circulación y consumo de las mercancías.

Por ejemplo, el proyecto Injertos fue una investigación que realicé en el estado de Michoacán, en México, que es el principal productor de aguacate del mundo, y donde entra muchísimo dinero por las exportaciones de esta fruta a Estados Unidos, principalmente, y a Europa. Pero el aguacate, al ser un negocio muy rentable ha sido muy permeado por la violencia del narcotráfico, y hay mucho capital invertido ahí. Producto de ello, son estas imágenes dantescas que nos llegan de esa región, de los enfrentamientos que constantes y del control que hay de lo que de ahí puede salir y entrar. Están completamente controlados por grupos armados de autodefensa, algunos vinculados al narcotráfico y a otros los integran gente que se hartó de la violencia del narco hacia sus familiares y decidió –como la comunidad de Cherán, que es una comunidad autónoma– armarse para enfrentar al narcotráfico, desde un acto de desesperación, por todo lo que habían vivido ahí y para lograr esa autonomía.

Paralelamente está el impacto ambiental que el cultivo del aguacate tiene en ese entorno lacustre, muy bello, pero las plantas de esta fruta necesitan muchísima agua para poder producir y satisfacer un hábito de consumo casi como esquizofrénico, ya que de repente se puso de moda en el mundo por sus propiedades alimenticias y por lo cremoso y delicioso que es. Pero también a costa de una simbiosis en la que la violencia y el capital global están entrelazados.

Entonces, el proyecto Injertos parte de una paradoja: para sobrevivir, el aguacate de exportación necesita la especie nativa, porque es un injerto. Al mismo tiempo que el aguacate Hass, que es el de exportación, necesita esa planta nativa, también la está extinguiendo, porque la nativa se utiliza únicamente para injertar. Los cultivos nativos de aguacate están desapareciendo y los guardianes de las primeras poblaciones que domesticaron esas plantas son las comunidades purépechas de la región. Mi proyecto parte de esa paradoja y produje una serie de videos y de piezas hechas con materiales reutilizados de esa región, lo que también implicó un proceso complejo para poder llegar, entrar y trabajar allí.

Cuando hablo de este proyecto, siempre menciono que es algo que hacía cuando no había nacido mi hija, ya que ahora tengo otra dimensión de lo que es el peligro. Mi trabajo tiene que ver mucho con la violencia, pero esto no es explícito. Hay más una referencia a lo precolombino, que es muy estética, pero que también se vuelve una excusa para hablar de todas estas situaciones sociales y económicas que son mucho más complejas.

La exposición Hipercapnia, que es el nombre de una enfermedad producto del exceso de dióxido de carbono en la sangre, fue un proyecto que hice con los filtros de aceite de máquinas, en el canal de Panamá. Comenzó en una residencia que hice en Lara (Latin American Roaming Art). Cada vez se hacía en un país diferente de Latinoamérica y yo participé de la edición en Panamá, donde trabajé con desechos que se produjeron a partir de la ampliación del Canal de Panamá en 2016. Parte de esos desechos eran filtros de aceite de máquinas muy grandes con las que se hicieron las excavaciones para ampliar el canal. Trabajé también con desechos de concreto desgastados por el mar que también venían de la ampliación del canal.

Ahí comenzó el proyecto, que después se extendió a Bogotá –una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica– y Tegucigalpa; el cierre, digamos, de este proyecto fue durante la Bienal de Cuenca, en Ecuador, donde hice la última investigación in situ, de recoger la huella del desplazamiento y también de la movilidad que se genera a partir del consumo, porque la mayoría de los filtros con los que trabajé era de máquinas que sirven para transportar mercancías, entonces también está presente la impronta de ese consumo y de ese comercio acelerado, de ese ritmo esquizofrénico.

En este trabajo con los filtros lo más difícil fue sacar el papel sin que se rompiera. Es un proceso muy meticuloso, casi de cirujano para sacar el papel, y hago esos dibujos encima del papel o dibujo con el mismo monóxido de carbono.

¿Cuál fue el origen de la instalación La fisiología del gusto?

Esa instalación está realizada con muelas y dientes provenientes de comunidades indígenas del occidente de Honduras. Las estuve colectando por varios años, a partir de estas brigadas de médicos y dentistas evangélicos que llegan a esas comunidades indígenas, hacen extracciones dentales y luego evangelizan a las comunidades. Se llama así en referencia a Pierre Bourdieu, el sociólogo francés que estudió mucho el sentido del gusto como resultado de procesos sociales, de cómo es algo que se construye cultural y socialmente.

También trabajás con objetos, una de tus primeras piezas se llama Cacerólica.

Es una ironía, un detector de alimentos, una sartén-antena. Es parte de una serie de tótems contemporáneos que realicé, otra vez por la influencia de la sociología, en este caso de Emile Durkheim y su libro Las formas elementales de la vida religiosa, donde habla de cómo las sociedades contemporáneas, que nos sentimos tan alejados del pensamiento mítico, primitivo, también tenemos mecanismos y hemos sustituido esos arquetipos y los hemos como totemizado en otras mitologías, nuevas. Como la idea de que la tecnología nos va a salvar o que necesariamente será favorable para la producción de alimentos, cuando sabemos que no necesariamente es así. Entonces es como una burla o una parodia de esos tótems contemporáneos.

También has trabajado con los pigmentos que surgen de la basura de mercados o de vertederos de basura, como en el proyecto Turismo de vertedero. ¿Cómo llegaste a estas investigaciones y consecuentes exposiciones artísticas?

También llegué por una curiosidad sociológica, ya que me marcó mucho el libro Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, de Zygmunt Bauman, que habla de cómo el sistema económico genera mecanismos de desechos humanos muy similares a los del vertedero. La primera vez llegué al vertedero sin protección para mi salud y sin la de la seguridad que se necesita para ir a esos lugares. Colecté pigmentos en unas playas muy contaminadas en Santo Domingo y también en el vertedero de Duquesa. Había visto niños hurgando en la basura en Honduras, pero fue muy impactante verlos en la cantidad que había ahí; la mayoría eran inmigrantes haitianos revolviendo y buscando en la basura. Esa imagen fue muy fuerte y, por primera vez, me colocó en una dimensión más violenta y dura de lo que estaba haciendo ahí.

¿Cambió entonces la percepción y la obra?

No cambió, porque la idea era confrontar a la gente. Porque una vez que nos deshacemos de la basura, no queremos saber a dónde va y no queremos ningún vínculo con ella. Pero una parte clave de esta investigación es traer la basura al lugar del cubo blanco, al lugar limpio de la ciudad, convertida en pigmentos; pero además huelen, que para mí era algo era muy claro. Nunca imaginé que la gente se iba a interesar tanto en oler los pigmentos; por más que les digas que eso viene de la inmundicia, hay como un morbo, una pulsión también de curiosidad que hace que la gente vaya oliendo los colores.

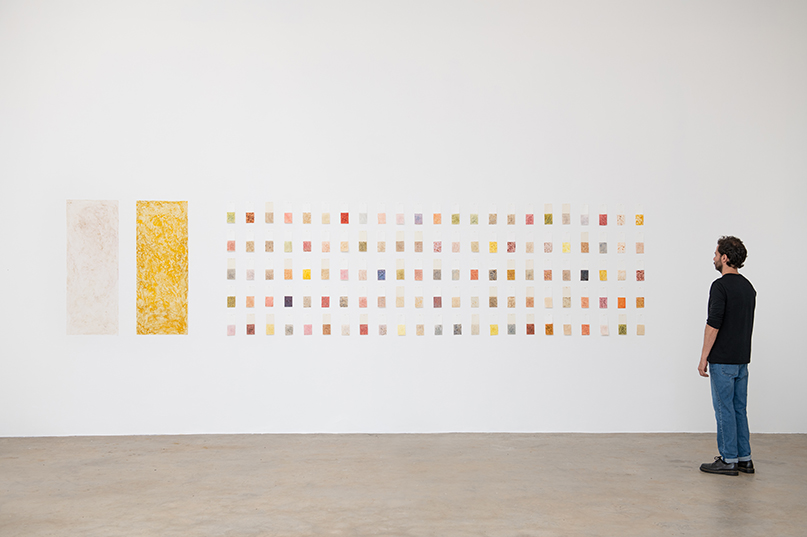

La última versión de este trabajo fue la que la hice en un mercado de frutas y verduras en San Pablo. Fue la primera vez que mostré las pruebas en papel antes de hacerlas en las paredes. Hice una intervención en la pared en San Pablo, pero también se mostraron todas las pruebas de color que hice antes sobre el papel. La versión de San Pablo, que es la última, es la más poética, más lúdica sensorial: son los pigmentos que vienen de las frutas de los mercados, de la fruta de la basura, pero no dejan de ser frutas y no dejan de ser una cosa muy vinculada también a lo gastronómico.

Cada ciudad tiene su historia. En México, por ejemplo, no me permitieron colectar en los vertederos públicos, entonces colecté vertederos ilegales y también en la central de abastos. Ahí empecé a darme cuenta y tomar conciencia, por primera vez, de las mafias de la basura. Es muy rentable un basurero para el reciclaje, por una razón muy básica: poner a operar una mina ya sea de aluminio, de hierro, de cobre o de otros metales que se encuentran en la basura es muy caro, o sea, necesitas millones. Pero en el negocio del reciclaje te llega el metal ya procesado, solo tenés que fundirlo. Además, ese metal lo colectan miles de personas a las que no hay que pagarles un salario ni un seguro; no se usa maquinaria; se ahorra la parte del conflicto, como permisos ambientales; todo eso fomenta una forma de trabajo que en muchos casos es de esclavitud. Hay muchísima gente muy poderosa ganando dinero y no quieren que se conozca esa realidad. No es muy fácil entrar a un vertedero sin autorización porque pone en evidencia la podredumbre, no solo física sino política, del sistema.

También he trabajado en lagos contaminados como el lago de Amatitlán en Guatemala, donde ha crecido una planta mutante, una hidrilla que se reproduce a medida que crecen los niveles de contaminación del agua. Este lago hermoso, que en los años setenta era frecuentado por gente de clase alta, que los fines de semana llegaba a hoteles de lujo, se ha vuelto uno de los basureros de la ciudad de Guatemala. Entonces las plantas que se reproducen aumentan la contaminación, no dejan que la luz pase al fondo del lago y así matan la vida subacuática. A esta planta mutante, de un verde casi fluorescente, la usé como pigmento para llevarla a la ciudad de Guatemala y hacer una intervención en una sala durante una bienal, con el mismo objetivo que mis proyectos anteriores. Lo que no cambia es el hecho de traer de nuevo la basura a la ciudad, pero ya no como basura, sino como un Pantone de colores, que además huele. El olor es insoportable. La gente entraba a la sala, no podía estar ni diez segundos y salía. Pinté como un zócalo, como que se había inundado y había quedado la marca del agua.

También lo hice en Venecia en 2013. Ahí fue distinto porque me interesó más trabajar con el deterioro y el desgaste de la ciudad, desde los talleres de restauración hasta cómo los edificios y los monumentos se van degradando por el paso del tiempo y por el turismo invasivo.

También trabajaste en una videoinstalación que tuvo como motivo la producción de tabaco.

En la región donde nací se produce tabaco para la exportación, tabaco en rama y también puros. Hay más de quince fábricas, en algún momento hubo más, y es el principal ingreso de la ciudad de Danlí. Como ocurre con los vinos, la gente que valora el buen tabaco sabe que uno de los mejores del mundo viene de Honduras, que no solo existe el tabaco cubano, que es de muy alta calidad también, así como el de República Dominicana o Nicaragua. Crecí en ese entorno de producción de tabaco y era una deuda pendiente con la ciudad porque nunca había tenido una exposición individual ahí. Decidí que el proyecto arrancara ahí. Fue el resultado de varios años de investigación y trabajé con moldes que se utilizan para prensar los puros, recuperados de las fábricas. Con ellos fui armando esculturas como si fueran legos, pero tienen unas estructuras de metal por dentro que las sostienen; también los puros y las hojas de tabaco están integradas a las esculturas. Aquí también hay una referencia a lo precolombino, a las estelas mayas de Copán, la ciudad maya del occidente de Honduras que alcanzó su mayor esplendor en el período clásico maya, donde se construyó una serie de monumentos que son esculturas de los gobernantes de Copán. Esta referencia precolombina al tabaco tiene que ver con esa tradición milenaria del uso del tabaco que todavía perdura en Mesoamérica. Para mí también era muy importante mostrar la dimensión productiva del proceso, porque el mundo de los puros está muy asociado al poder político, económico, son carísimos: un puro de buena calidad oscila entre los cinco y los treinta o cincuenta dólares en el mercado. Pero lo que mucha gente desconoce es que la mayoría de los que trabajan allí son mujeres. Este trabajo está muy mediado por las manos de las mujeres, desde el cultivo del tabaco hasta la fabricación de los puros; pero es un objeto de culto y de consumo de hombres blancos, ricos y poderosos. También lo consumen los raperos y gente con mucho dinero, es un símbolo de poder en el mundo del consumo. Esto se hizo con un video con obreras de las fábricas que además son fumadoras de puros, que es un arte, hay que aprender a hacerlo, no es tan fácil. Para mí el video es una forma de mostrar otra cara de la realidad, de la energía femenina que atraviesa el proceso de producción.

La presencia femenina, desde otro punto de vista, está también en el video Cuidados.

Es una colaboración con X Arriaga Cuéllar, un artista y curador de Honduras, y es también un homenaje a mi hermana, que por más de veinte años ha trabajado como caregiver o home atender (personas que se dedican al cuidado de pacientes mayores, en hospitales, pero que también hacen cuidado a domicilio). Buena parte de la población de mujeres hondureñas que emigra a Estados Unidos se dedica a esta labor de cuidado. Trabajamos también con mujeres migrantes hondureñas que viven en Nueva York y las invitamos a realizar una serie de acciones vinculadas a los cuidados de estas personas, pero desde una dimensión más lúdica, porque el proyecto tiene que ver con la pregunta de si estas personas están cuidando de otras personas, ¿quién cuida de ellas?

¿Qué reflexión resulta de estos trabajos a lo largo de más de veinte años de investigaciones y propuestas artísticas?

De alguna manera es algo que me reconforta, es tener la oportunidad de acompañar estos procesos, de ser parte de una dimensión artística que al fin de cuentas es lo que puedo compartir en esos contextos y en esas realidades. Me siento muy afortunado porque voy encontrando gente con la cual se aprende muchísimo de esa realidad y de las complejidades, pero también hace que aflore lo mejor de la humanidad. A pesar de que son contextos muy duros, nunca deja de impresionarme cómo la gente hace espacio para reír, para compartir, para cuidar a los demás: es un regalo de la vida. Mi trabajo me ha permitido entrar en contacto con realidades de las que podría pensar que son los seres más miserables del mundo, pero son personas que tienen sentido del humor que en medio del dolor pueden apreciar la belleza.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy