Por Inés Olmedo.

Cuenta la mitología china que hubo un monje llamado Hotei, seguidor de Budha, cuya forma de predicar no se basaba en largos y aburridos discursos, sino en provocar la risa. Andaba por los caminos con su pequeño hatillo y su gran panza, sonriendo y derramando carcajadas y sabiduría. Una de las teorías lo sitúa viviendo entre los años 907-923 y otra estima que se trata de un monje itinerante que pudo vivir un poco después: entre 960 y 1279. Se le llamó Budai, de ahí que se lo confunda con Budha, pero también se lo llamó Miluo Fo en China, Ch'i-t'zu, y en Japón: Keishi.

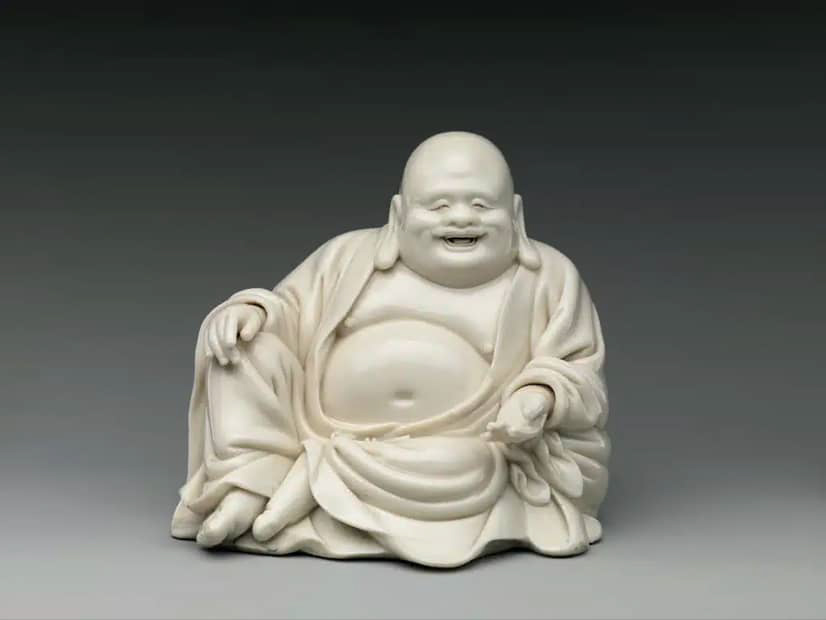

Las diferentes versiones sobre este personaje convertido en deidad coinciden en que atrae la buena suerte y la abundancia, por lo cual, más allá de si realmente existió y cuándo, quizás se trate simplemente de una pléyade de dioses que –más o menos en el mismo tiempo– anduvieron por los caminos con una bolsa vieja al hombro sembrando alegría en forma de risas, abundancia… o nuevas formas de ver la vida. La figura de Hotei a veces se representa con la cabeza hacia atrás, como quien se ríe con ganas. Está vestido con algo que parece una túnica, abierta adelante, con los hombros y brazos cubiertos, pero su enorme barriga al descubierto. Sentado en cuclillas, sus piernas regordetas terminan en unos pequeños pies, calzados en unas delicadas zapatillas.

El amor de la cultura occidental por las sedas y las porcelanas chinas, con sus colores delicados y su gracia exótica, tuvo su auge en los tiempos que Francia dictaba la moda de toda Europa, y China fabricaba para este mercado objetos algo híbridos, con aire oriental pero que, como su comida, se ajustaban al gusto occidental. La Ruta de la Seda, establecida bajo Alejandro Magno, no solo llevaba sedas, sino también opio, té y –por supuesto– porcelanas. Este comercio, más bien unilateral, tuvo algunos momentos más intensos que otros. Así que podemos deducir que esas dos porcelanas fueron parte de la corriente de moda chinoisse que impuso Mme. Pompadour bajo el reinado de Luis XV y que se extendió por toda Europa durante el siglo XVIII. Indiferente a los cambios políticos, atravesó la Revolución Francesa, el Primer Imperio, todo el siglo XIX, la Primera Guerra Mundial y renació con más fuerza junto al art déco, en los locos años veinte.

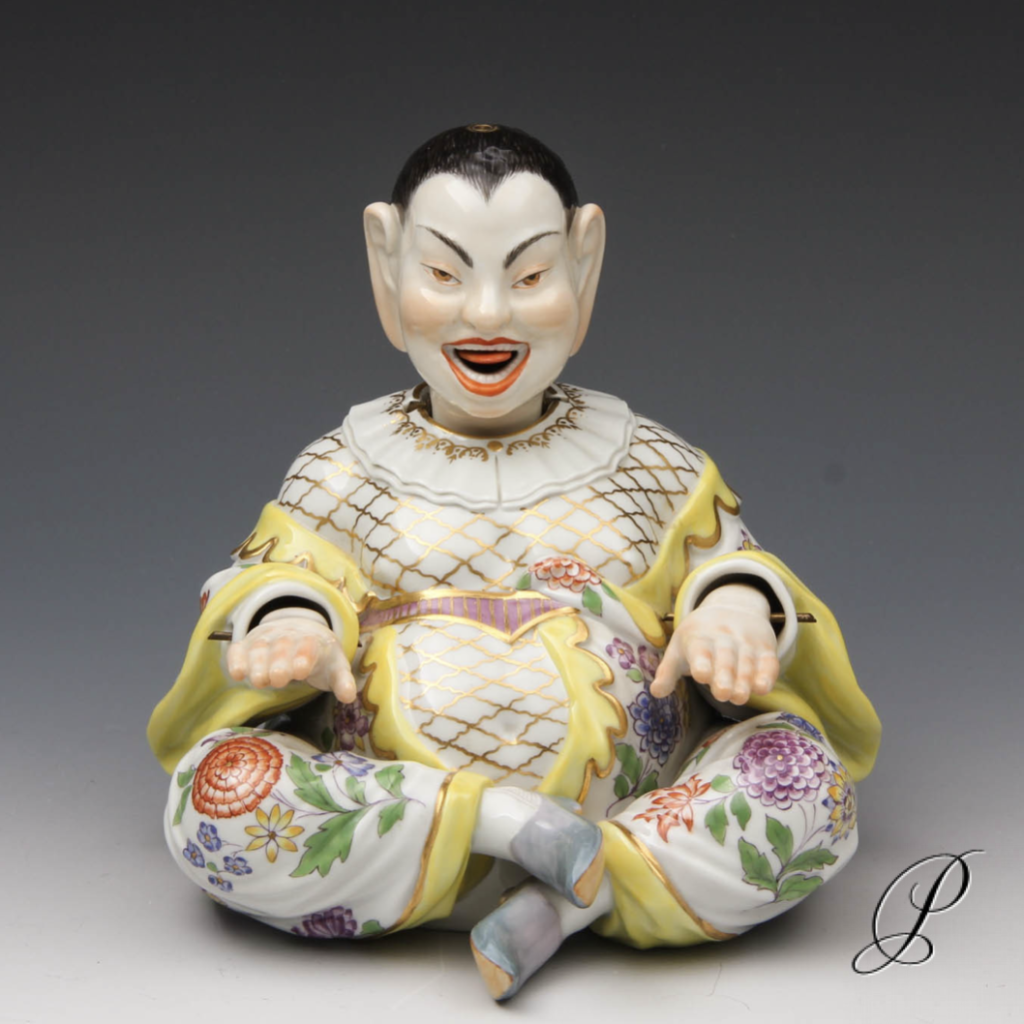

Del siglo XVIII, pero producidos en Europa, son los “Hoteis” de porcelana. Pueden incluso tener bracitos que se mueven solos luego de un leve impulso, y hasta bocas sonrientes que dejan salir una lengua afilada que se mueve junto con la cabeza. Con sus cuerpos de porcelana, a veces con las manos modeladas en biscuit, aparecen en subastas y casas de antigüedades internacionales hasta hoy. Les llaman magot o pagodas chinas.

La palabra magot en francés aún se usa tanto para referirse a los humanos rústicos y sin educación, como a estas figuritas de porcelana. Coincidencia algo irónica: el famoso café parisino Le Deux Magots es famoso tanto por los dos chinos de porcelana que lo custodian como por ser punto de encuentro de escritores y agentes literarios desde hace 150 años. Antes de ser café, desde 1812 se llamaba así y se dedicaba a la venta de sedas y bijouterie. En la mudanza, dejaron a los dos chinos y el nombre.

Si bien desde el siglo XII el secreto de cómo lograr telas de seda ya había sido develado por occidente, no fue hasta precisamente el siglo XVIII que se logró imitar la porcelana china. Y así fue como las porcelanas de Meissen, en Alemania, y también talleres en el norte de Italia y en Francia, comenzaron a producir sus propias versiones de los “Hoteis” o “magot”. En paralelo, con el avance de la relojería se desarrolló un capítulo nuevo del antiguo sueño de crear vida: la fabricación de autómatas. Los que nos interesan, fueron llamados “pagodas”, por su silueta triangular cómodamente apoyada sobre una base ancha, y aunque salieran de manos europeas, se les llamaba “pagodas chinas”, para que no hubiera ninguna duda de su conexión directa con la cultura oriental. Un poco andróginos, producidos muchas veces en pares, respetando la obsesión por la simetría renacentista, a veces parecían un hombre y una mujer. Vestidos por artesanos que no conocían de primera mano cómo se vestían los chinos, aparecen con túnicas estampadas, que dejan a la vista torsos vagamente masculinos o femeninos, con diferentes accesorios o dos variantes de peinado. En algunas versiones, menos liberales, se les puso más ropa y hasta perdieron peso, como si les hubiera llegado el momento de volverse más púdicos y disciplinados. Pero no son esas versiones las que nos interesan, sino esas otras, más fieles al espíritu original, que eran capaces de moverse rítmicamente, acompañando la risa fija y la lengua batiente con palmadas de sus manitos sobre las rodillas, con sus túnicas abiertas y sus delicados zapatitos. Mantuvieron su aura bonachona y graciosa…. hasta que llegaron al cine.

El misterio de la sincronía

En 1939, pocos meses antes del estallido de la Segunda Guerra, se llevó a cabo la VII Mostra de Cine de Venecia. Y ahí se encuentran dos películas: una británica y una uruguaya. La británica es Pygmalion (1938), basada en una obra de Bernard Shaw y codirigida por Anthony Asquith y Leslie Howard, quien además protagoniza al Dr. Higgins. La uruguaya era Vocación? (1939), el primer y único largometraje de la primera cineasta mujer uruguaya: Rina Massardi. Ambas fueron producidas al mismo tiempo y es altamente improbable que supieran una de la otra cuando se filmaron. Pero tienen en común algo especial: haberle dado a “Hotei” la oportunidad de debutar nada menos que en el Festival de Venecia.

Tal vez Hotei, en versión porcelana, pensó que se trataba de una gran idea actuar en cine y enceguecido por las luces de la filmación no se dio cuenta de que aparecería por partida doble, no como un héroe bonachón y sabio, sino como el “objeto siniestro” que atormenta a dos inocentes muchachas.

La película británica cuenta cómo una humilde vendedora de flores ve cambiada su suerte cuando dos científicos amigos apuestan a que el primero no logrará convertirla en una dama capaz de hablar como si hubiera nacido en una familia de alta sociedad. La obra ya era famosa desde su estreno en 1912, y en este caso, el mismo Bernard Shaw supervisó el guion cinematográfico. Se convirtió así en el primero en ganar un Nobel y un Oscar.

La película uruguaya cuenta la historia de cómo Eva Lauri, hija de una pareja de inmigrantes italianos, gracias a su voz y a su esfuerzo consigue convertirse en una diva internacional de la ópera. El guion, la dirección, la producción, el rol protagónico, la decoración, maquillaje y vestuario fueron obra de Rina Massardi.

Tener como personajes principales a dos mujeres cuyas voces pueden hacerlas progresar socialmente es una coincidencia, pero quizás no suficiente para hablar de sincronicidad.

Jung describió el fenómeno de la sincronicidad como: “La ocurrencia simultánea de dos eventos significativos, pero no causalmente conectados”, o como “una coincidencia en el tiempo de dos o más eventos casualmente no relacionados que tienen el mismo significado o significado similar... igual en rango a una causalidad como principio de explicación”. Y si bien ha sido cuestionado y criticado, es un bello concepto, que da cuenta de esas coincidencias temporales que desafían la lógica y hace que entren las “pagodas chinas” en estas dos películas producidas en el mismo año, estrenadas juntas en el Festival de Venecia, y cuyos directores y diseñadores no se conocían. La diferencia de desarrollo entre ambas cinematografías en esos años era significativa en experiencia y en calidad cinematográfica, por lo que la coincidencia, encontrada mientras hacía una investigación sobre Vocación?, fue una sorpresa.

En ambas magots, ligeramente diferentes, las pagodas chinas juegan un rol importante. En Pygmalion, la figura de porcelana esconde un grabador que registra las voces de quienes hablan en el laboratorio del Dr. Higgins. Esta figura no aparece en la descripción del escenario en la obra de Bernard Shaw que, a pesar de lo completa que es al describir el laboratorio, fue escrita en 1912, cuando las grabaciones usaban una tecnología menos disimulable. El magot del investigador sobresale en su mesa llena de artefactos tecnológicos como un capricho decorativo, pero se instala varias veces como parte del encuadre, para que lo registremos. Incluso, provoca la turbación del padre de la chica, que evita su mirada girándose hacia el otro lado y usando su mano como pantalla para no verlo ni ser visto por la figura. El magot, convertido en una presencia fantasmal y “siniestra”, para usar el término de Freud, aparece en las dos secuencias oníricas de la joven Elisa. En un montaje que muestra el exigente método del implacable Dr. Higgins –que incluye piedras en la boca e infinitas repeticiones de las mismas frases– aparece en plano corto, con su lengua en movimiento. Como nos explicó Freud, cuando un objeto cotidiano aparece repetidamente fuera de su entorno y función original, pierde su cualidad de objeto decorativo, inofensivo y encantador, para convertirse en un objeto de otra dimensión y volverse no solo extraño, sino también amenazante.

En la película uruguaya, el recurso de cómo se instala en la percepción del espectador es menos sutil: aparece en el medio del cuadro, instalado en un lugar central y toda una secuencia importante transcurre alrededor de la mesita donde se apoya. Los tres personajes –el padre autoritario, el hijo enamorado pero obediente y la hermana apenas rebelde– se mueven y actúan sin tapar la figura de porcelana. Desde el punto de vista del lenguaje es una puesta casi teatral, donde el objeto funciona como parteaguas de los personajes que apenas se mueven. En un extremo, el padre, con enormes bigotes y actitud envarada prohíbe a su hijo el romance con la hija del capataz italiano. En el otro extremo, el hijo se somete a la autoridad del padre y promete dejarla. En el medio, la hermana que ha decidido no intervenir más, al final de la secuencia pone en movimiento los bracitos del autómata. La cámara deja a los personajes y, por primera vez, se acerca al magot, que ahora vemos más cercano, hasta perder el fondo de la habitación y quedar largos segundos, con cámara fija y fondo negro, sonriendo malvadamente y moviendo rítmica y continuamente sus bracitos y cabeza. El objeto “siniestro” en este caso aparece no solo como un accesorio decorativo que habla de los refinamientos de la casa del estanciero rico y autoritario, sino que instala, en un sentido similar al de Pygmalion, la alusión a un estado de las cosas y a un sufrimiento frente a los cuales las protagonistas no tienen control ni capacidad de hacer que dejen de interferir en sus vidas hasta el fin de los días. Así como Elisa se somete a los métodos del Dr. Higgins con la promesa de una transformación que la convierta en una dama, Eva Lauri, la hija del capataz inmigrante, sabe que la autoridad del patriarca y sus prejuicios, ajenos a razones del corazón, no cambiarán nunca.

Spoiler de ambas: en el final de Pygmalion, Elisa, ya en posesión de una voz educada, descubre el artificio que esconde el magot en su interior y en un final abierto el Dr Higgins le pide que le traiga sus pantuflas. Nunca sabremos si ella elige quedarse con él, o casarse con su pretendiente, más joven y devotamente enamorado. En Vocación? no vuelve a aparecer el magot, ni tampoco la hermana del novio de Eva. Pero sí vemos, años después, a padre e hijo admirar el canto de una diva de ópera: es la misma muchacha, pero ahora triunfa en los escenarios del mundo. El camino del esfuerzo, la virtud y la fe, unidos al don de una voz privilegiada, han determinado su nueva posición social y logrado lo imposible: que el anciano patriarca dé su consentimiento para el amor de la pareja.

Hay misterios que la investigación quizás no logre despejar nunca, como el uso sincrónico de los magot como “objetos siniestros”, en dos películas filmadas en paralelo, en condiciones tan diferentes y donde la conexión creativa es altamente improbable.

Del magot de Rina Massardi, suponemos por testimonios familiares que no era de su propiedad, pero pudo ser parte de los objetos y muebles prestados a la producción por la famosa Mueblería Caviglia, que en esos años importaba objetos decorativos europeos y solía ofrecer un abanico de estilos diferentes a su clientela. Como estas figuritas de porcelana se pusieron de moda nuevamente en el art déco, no es improbable que a mediados de los años treinta, cuando se rodó la película, mantuvieran su prestigio. Si bien, como Irene Nemirowsky en su cuento “El baile”, hace decir en 1925 a la prima Isabelle, que visita por primera vez la casa de los recientemente enriquecidos Kampf:

“¿No conocía usted esta habitación, Isabelle?” “No; es preciosa, ¿quién se la ha amueblado? ¡Oh!, qué encantadores estos jarroncitos de porcelana. Vaya, ¿a usted todavía le gusta el estilo japonés, Rosine? Yo siempre lo defiendo; el otro día precisamente les decía a los Bloch-Levy, los Salomón, ¿los conoce?, que criticaban este estilo por feo y por dar impresión de ‘nuevo rico’ (según su expresión): ‘Ustedes dirán lo que quieran, pero es alegre, es vital, y además, aunque sea menos caro, por ejemplo, que el Luis XV, eso no es un defecto, al contrario’”.

Quizás Rina Massardi no había leído este cuento, porque como escenografía para el apartamento de la diva triunfante elige el mismo estilo que Rosine. Quizás, claro, los estilos decorativos tardaban más tiempo en ponerse de moda en Uruguay que en París o Londres. Quizás el magot del Dr. Higgins estaba producido en Alemania o Francia, quizás lo tomó prestado de la casa de su madre, quizás lo compró simplemente porque era perfecto para ocultar una grabadora, y al científico el tema de la moda en decoración posiblemente le importaba poco.

Arte, artefactos y artificios

Quizás nunca tampoco sepamos si los Hotei de porcelana, sea cual sea su lugar de fabricación, son solo autómatas simples pero sorprendentes, o si de verdad traen suerte y abundancia a sus dueños. Posiblemente no sean categorizables como arte, ni como artesanías, pero sí son parte de ese universo de lo material que nos relaciona con un pasado, o varios momentos del pasado, donde lo exótico y lo sorprendente, lo divertido, lo sofisticado, fueron especialmente apreciados. Artefactos culturales, o artificios, hoy nos hablan de los diálogos entre oriente y occidente, de las copias y apropiaciones cruzadas y de las estrategias de los artífices de uno y otro lado para complacer esa fascinación por ampliar nuestros universos domésticos con plantas, vajilla, muebles o accesorios venidos desde lejos.

Si bien los Hotei de porcelana, según su antigüedad y procedencia, tienen precios diferentes, uno de principios del siglo XX no baja de los quinientos dólares, y uno de Meissen producido en el siglo XVIII puede superar los diez mil. Pero por unos ciento y algo de euros se puede acceder a una versión en perfume: Magot Eau de Toilette, de Etro, creado en 1989. Esta fragancia promete atraer caballeros a cualquier dama que lo use. La publicación no aclara sobre qué tipo de caballeros es capaz de atraer esta fórmula, pero supongo que Hotei, si se recuperó de su experiencia cinematográfica como villano y aún anda por esta dimensión, podría acceder a iluminarnos sabiamente sobre este punto. O simplemente estalle en carcajadas y acompañe la risa con un temblor de su enorme barriga y el golpeteo de sus manitos sobre las rodillas.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy