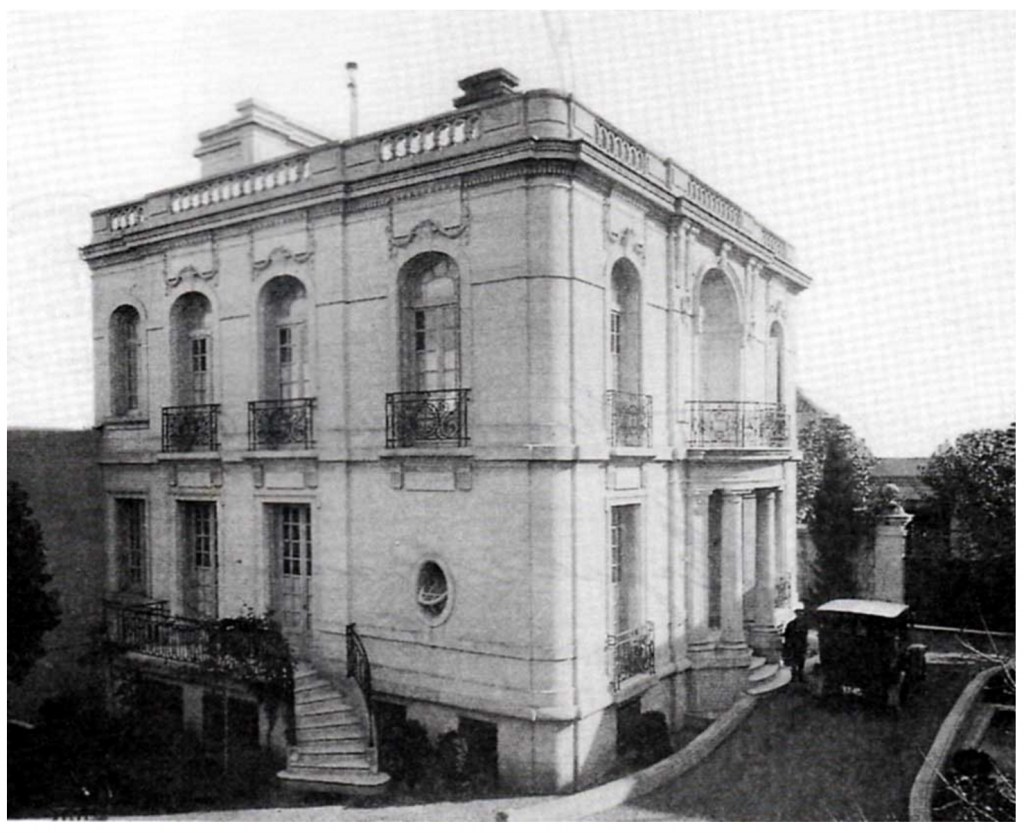

Se trata del hermano menor del Palacio Taranco, importante muestra representativa de la arquitectura francesa del siglo XVIII. Estaba ubicado en la calle San José entre las calles Andrés Martínez Trueba y Javier Barrios Amorín. Cuando fue demolido, en 1981, este petit palais ingresó a la historia con algo de leyenda.

Fue una costosa veleidad, arquitectónicamente una joya nacida de un capricho de la Belle Époque. Hermenegildo Ortiz de Taranco ordenó su construcción, mucho más pequeño que el Palacio Taranco, casi escondido, rodeado de un muro muy alto que lo protegía de las miradas de los transeúntes. Estaba pensado para una vida en el sigilo, la intimidad y el aislamiento: el elevado muro lo ocultó durante setenta años. Sin embargo, desde la vereda de enfrente se podían ver los árboles, más altos que el muro, y el segundo piso de esta muestra del más puro estilo francés del siglo XVIII. Pero todo lo que se podía apreciar desde allí era demasiado espléndido para una vivienda común.

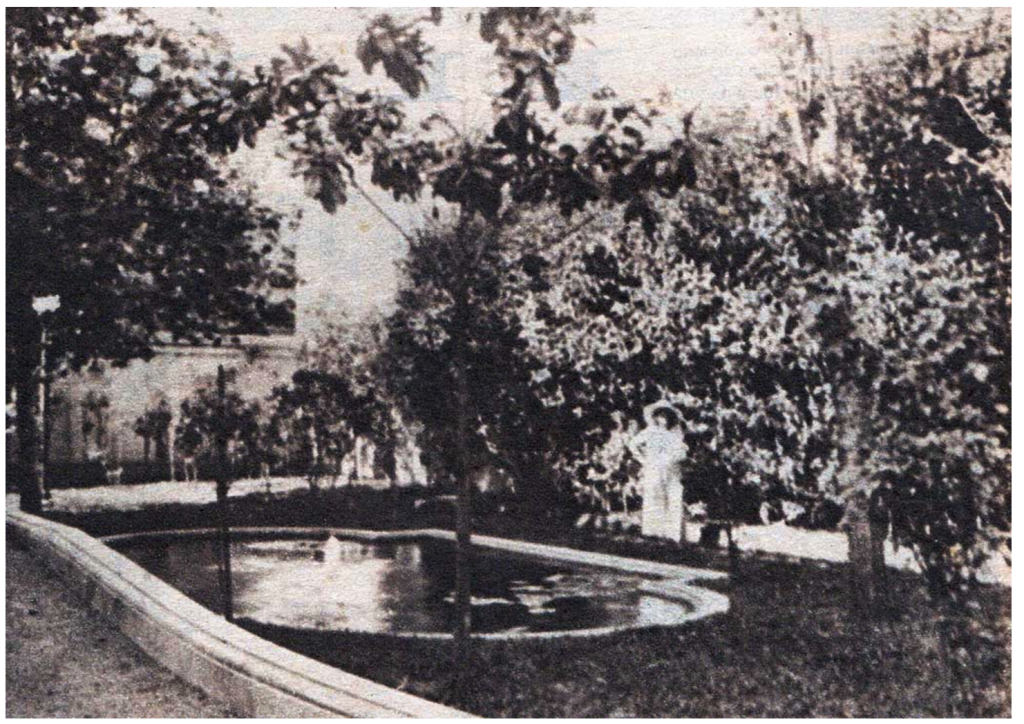

El edificio estaba ubicado en un jardín con las características de la época: canteros bien delimitados, callecitas internas, una fuente iluminada con faroles de hierro y cristal. Una de las pocas fotos que se conservan permite apreciar un jardín en el que quizá se desarrolló parte de esta historia.

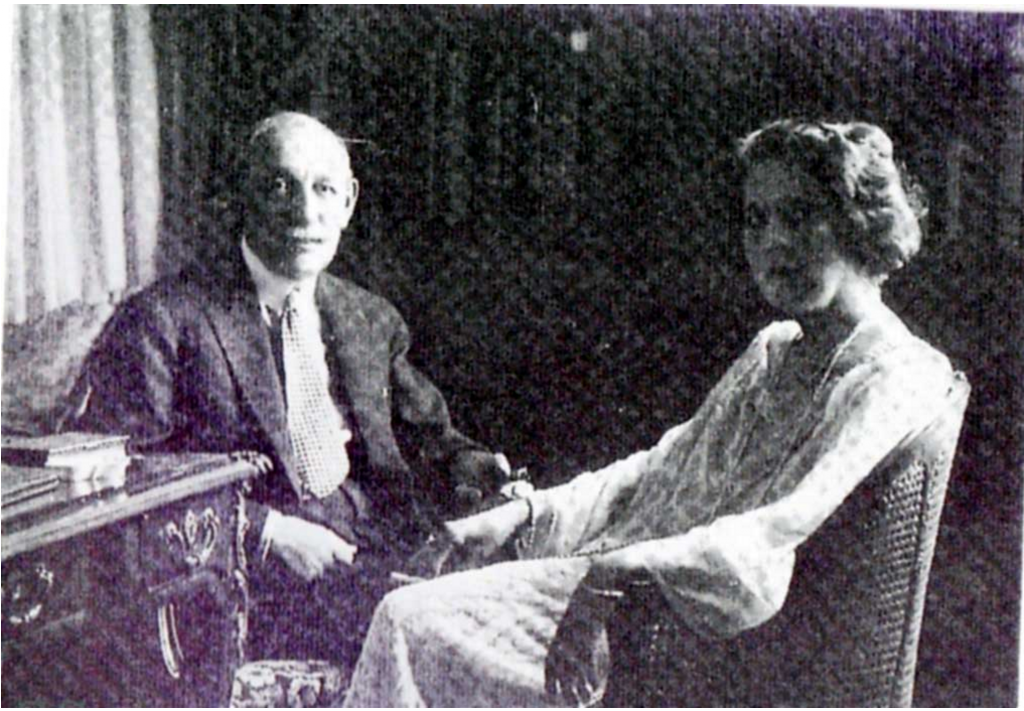

Fueron los arquitectos Charles Girault y Jules Chifflot, los autores del Petit Taranco, quienes en 1917 diseñaron esta casa en la que un hombre y una mujer vivieron su historia de amor en el mayor sigilo e intimidad. Ella era una bellísima bailarina francesa llamada Jeanne Marion, Chiff para sus íntimos. Llegó a Montevideo con una compañía francesa de revistas y, a la mañana siguiente de su debut, tuvo su primera sorpresa montevideana: un admirador desconocido le envió un collar de perlas de cultivo en un hermoso estuche. Chiff examinó el collar minuciosamente, lo colocó en su estuche y lo devolvió al mandadero. Eran sólo perlas de cultivo, y ella consideraba que su cuello merecía mucho más. ¡Cuál no sería su sorpresa, cuando el mismo mandadero al día siguiente le entregó un estuche idéntico al que había devuelto, pero esta vez con lo que Chiff consideraba digno de su belleza: un collar de perlas naturales.

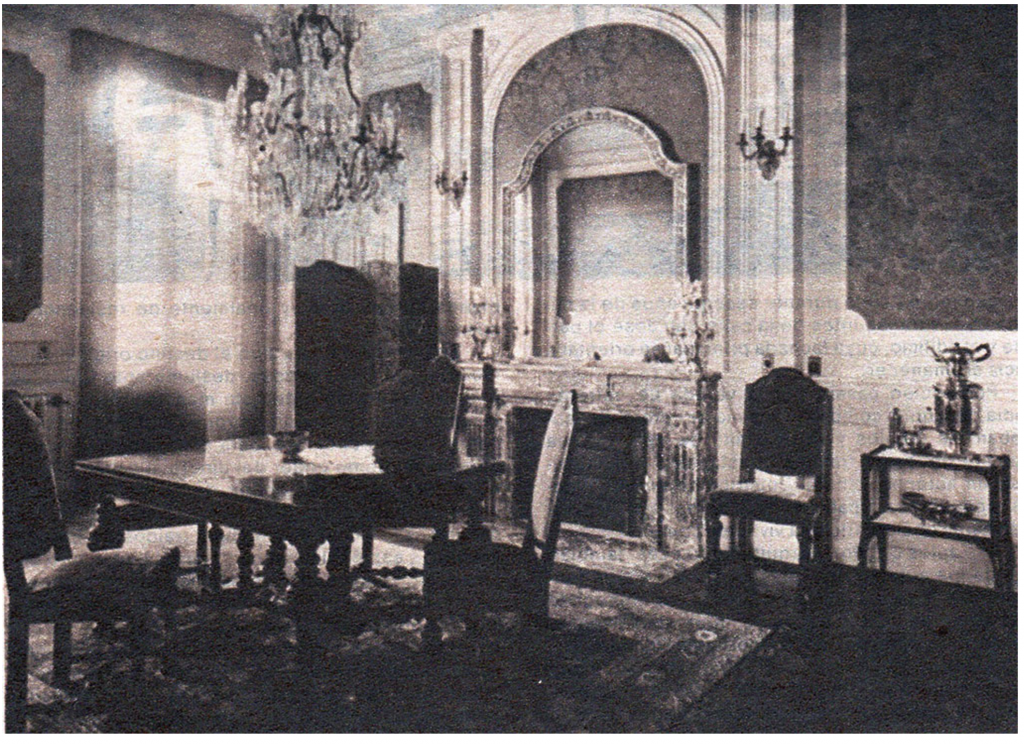

Seguramente no se sorprendió demasiado cuando, tiempo después, recibió, de manos de Hermenegildo, las llaves del palacio de la calle San José, construido especialmente para ella. El poder del dinero se inclinó ante el poder de la belleza. En su afán de homenajearla, él hizo traer desde Francia un mobiliario hermoso, diseñado especialmente para este palacio, además de obras de arte, mármoles y espejos valiosos. Las molduras que adornaban las habitaciones fueron bañadas en oro de veinticuatro quilates. Todo concebido para amar.

No fue difícil para Chiff tomar la decisión de abandonar las tablas y vivir su historia con Hermenegildo, rodeada de belleza y comodidad. Pero quizá sus ilusiones fueron mucho más allá que sus posibilidades, quizás el amor fracasó, quizás el entorno social de la época no permitió la instalación de ese vínculo. El hecho es que esta mujer, según Ricardo Goldaracena, “la última, aunque no sabemos si la única Dama de la Camelias” montevideana, concluyó su vida sentenciada a una soledad que no pudo soportar, a pesar de sus frecuentes escapadas a Europa. Alterada su razón, fue alojada en una clínica para enfermos mentales y allí murió. Así Chiff ingresó en la antología del viejo Montevideo.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy