Por Matías Castro.

Surgido en 2016, este trío de artistas y curadoras trabaja activamente desde el arte para aportar su grano de arena a los cambios sociales que entienden que deben apoyar. Nacida en la Fundación de Arte Contemporáneo, este colectivo no es tal intencionalmente porque, al igual que otros artistas, entienden que desde la apropiación del lenguaje pueden manifestarse luchas y puntos de vista.

María Mascaró, Natalia de León y Catalina Bunge se conocieron hace más de diez años en la Fundación de Arte Contemporáneo. Cada una venía de una rama distinta del arte, con sus formaciones, intereses y cargas personales, y encontraron en ese espacio algunos puntos en común. Ese encuentro y aquellas primeras conversaciones las llevaron a recorrer un largo camino en forma conjunta y a dejar una huella en las artes visuales uruguayas desde el activismo y la reflexión.

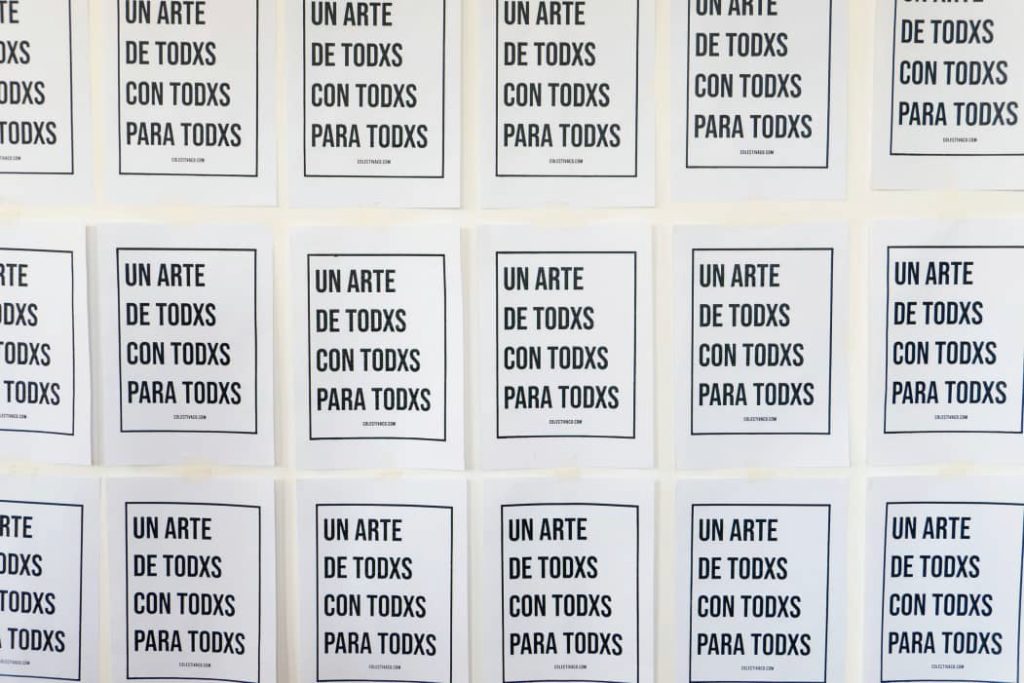

Así, a grandes rasgos, nació Colectiva Coco. El femenino en ese nombre propio no es casual; tampoco lo es que al hablar usen lenguaje inclusivo: denominarse “Colectiva” es parte manifiesta del modo en que se han plantado frente a la realidad actual y a la histórica.

Una de sus obras es el libro RIP, una crítica al feminismo decolonial al arte en Uruguay. La sigla juega con requiescat in pace referido al patriarcado, pero también con las palabras “revisar”, “investigar” y “proponer”.

Su actitud es, justamente, de investigación y de proposición. En el primer capítulo, llamado “Diagnóstico”, se preguntan dónde están las artistas mujeres en nuestra historia del arte. Una forma de darle respuesta a eso fue crear el sitio web Archivo X, donde se encuentran cientos de fichas biográficas y muestras de obras de artistas mujeres y disidencias, que es como engloban a artistas con otras opciones sexuales, artistas discapacitados o marcados por su raza.

En Archivo X hay revisión e investigación. Pero Coco extiende eso a la proposición con el proyecto Acciones X, que incluye ponencias, exposiciones, acciones y publicaciones, como la del libro.

“El mundo del arte en Uruguay y Latinoamérica es un mundo colonizado y mediado por metáforas e imágenes en donde el modelo a imitar es masculino, blanco, heterosexual y de clase media alta”, afirma la escritora y periodista Ana Luisa Valdez en el prólogo de RIP...

En la historia de las tras integrantes actuales de Coco (la cuarta fundadora, Lucía Ehrlich, ya no es parte) hay mucho de eso. Al hablar de sus etapas formativas anteriores a Coco, citan principalmente a figuras masculinas, como el fotógrafo Óscar Bonilla o el artista y gestor Fernando López Lage. También hablan de haber vivido y estudiado en París y Londres.

Sin embargo, después de más de ocho años de reflexión y trabajo conjunto en Coco, sus visiones han evolucionado y su presencia en las artes visuales nacionales se hace sentir.

En una de sus primeras acciones, la muestra Ascendencia/Descendencia, Catalina fue curadora ¿De qué trataba?

Catalina: Trataba sobre el legado que está en nuestras familias. Todo partía de que Nati y María ya trabajaban con eso, desde el video y la fotografía hasta una obra con servilletas. Como curadora, fui viendo conexiones entre sus trabajos y los de otras cuatro artistas. Se trataba de mujeres que miraban a sus mujeres de referencia. Fue un primer intento de romper estructuras más encorsetadas y patriarcales.

Natalia: Además de mirar a las mujeres y nuestro recorrido, nos planteábamos qué era arte. ¿La colección de servilletas con la que trabajaba María podía ser arte? Otras artistas manejaban objetos artesanales creados en su familia. Entonces, desde el contenido y la forma nos cuestionábamos los procesos artísticos.

María: Cuando llegamos a aquella primera muestra, la proyección que teníamos como mujeres en el campo del arte era limitada. Los museos, las calles, lo que habíamos aprendido, tenía figuras masculinas pero carecía de impronta de mujeres. Uno de los primeros pasos fue hacer una base de datos con mujeres y después pensar acciones para visibilizar a la mujer y pensar el lugar que había tenido en la historia del arte. Mirarnos a nosotras en ese contexto nos llevó a la muestra Ascendencia/Descendencia como primera acción, después vino Archivo X, la muestra RIP en el Centro Cultural de España, el libro y así en adelante, mutando siempre el proyecto.

¿Qué consecuencias tuvo esa muestra?

María: Lo primero es que nos enfrentamos a un problema común, porque que nos costó identificar a otras artistas mujeres y nos dimos cuenta de que nadie las conocía. Tampoco las veíamos en los libros ni en los museos. Eso nos indignó un poco y nos planteamos cómo hacer algo para cambiarlo. Una de las iniciativas fue crear la web Archivo X, en 2018, donde se encuentran unas doscientas mujeres artistas, con su obra y sus datos.

Catalina: Fuimos evolucionando en cuanto a la reflexión y la autocrítica. Porque al principio se trataba más sobre nosotras. Por ejemplo, veíamos que en Francia había otros colectivos que se habían empezado a mover. Y nos pusimos en contacto con otros colectivos de Latinoamérica. Con tanto proceso de reflexión, en conjunto empezamos a hablar de un cerebro Coco, de coincidencias.

Los nombres de referencia que han mencionado para sus primeros años son masculinos. ¿Eso ha cambiado para las nuevas generaciones?

María: No había tantas mujeres cuando estudiábamos o nos formábamos; hubo que crear esas figuras. Ahora una puede encontrar más curadoras. Incluso dentro del FAC nos hacía falta el tema del feminismo y en parte eso nos llevó a crear Coco.

Natalia: Hablando de Bellas Artes, el primer taller a cargo de una mujer fue el de Ana Laura López de la Torre, que no tiene más que un par de años. Ahora Paula Delgado va a tener uno. Estamos hablando de una escuela histórica en la que los espacios estaban copados por varones.

Sobre eso indagan y profundizan desde muchos ángulos en el libro RIP...

Natalia: Durante nuestras investigaciones y las de colegas surgió algo interesante; no es que no hubiera referentes femeninos, históricamente hubo curadoras y comisarias. Pero en el momento de hacer los catálogos, se ponían los nombres masculinos. Por ejemplo, para la Bienal de Venecia se enviaba un curador y un comisario. Si había una curadora, en el catálogo se consignaba al comisario. La artista Ángela López Ruiz investigó sobre el cine experimental, por ejemplo, y llegó a lo mismo: cuando una película experimental era dirigida por una mujer, se registraba al productor varón. Hay una intención –que tiene que ver con el capitalismo– sobre qué es lo que más vende y eso está asociado a lo masculino.

María: En nuestro libro, en el artículo que escribe Cecilia Tello sobre Petrona Viera, habla de algo similar. Es una artista a la que históricamente se le dio importancia, pero fue la única por mucho tiempo. En su análisis, Tello dice que para sostener la figura de Petrona se le sacaba la condición de mujer porque se la presentaba antes como alguien que no tuvo familia, que era sordomuda, hija de un presidente... Se ve en Wikipedia en fichas de artistas en las que primero se habla sobre si la mujer es madre, esposa, y luego se habla de su obra. Justamente, nuestro trabajo con Archivo X empezó a ser tomado como fuente primaria para las fichas de Wikipedia. No descubrimos la pólvora, lo vivimos en la vida y en el arte, y tratamos de cambiar esos mecanismos que no están bien.

Catalina: Para el libro o para nuestros textos empezamos a buscar mujeres para referenciar. Encontrar voces válidas, distintas a las que conocíamos, es un ejercicio que se hace con esfuerzo, sobre todo en Latinoamérica.

La sección del libro que tiene cifras sobre presencia femenina en las artes visuales es muy contundente y parece una herramienta importante para quienes toman decisiones.

María: Mientras hacíamos el trabajo para el Archivo X logramos recabar mucha información. Por ejemplo, vimos, que en los museos estatales se compra obra de hombres, pero la mayoría de las obras de mujeres es donada. Con el caso de Petrona Viera es claro: fue comprada solo el siete por ciento de la obra que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. De todas maneras, en nuestro estudio no solo abarcamos mujeres, sino también nos expandimos hacia disidencias, porque de lo contrario nos quedábamos en nuestros lugares de mujeres blancas, universitarias. Por eso en el libro entró Teresa Puppo en la reflexión sobre pueblos originarios, y Luisho Díaz para darle una perspectiva queer...

Natalia: Para nosotras, la manera en que planteamos esas cifras es una ficción. Cuando decimos “Para que haya equidad de género las próximas treinta Bienales de Venecia deberían tener mujeres enviadas”, sabemos que es imposible, que incluso sería imponer otra desigualdad. Pero las cifras nos hacen ver lo grande que es la desigualdad.

Catalina: Al final son los datos lo que llama la atención; los usamos porque el sistema los valida. Solo si hay un dato lo toman en cuenta los varones. Las mujeres ya lo intuíamos, es lo mismo que en la ciencia. Todavía falta mucho para cambiar el sistema.

¿El crecimiento de Coco tiene que ver con el contexto de los cambios sociales y la más reciente ola feminista?

Catalina: Somos hijas de la época en que estamos viviendo. Que en la sociedad estos temas estuvieran latentes permitió este crecimiento. La marcha grande del 8M fue en 2017, Artistxs Visuales del Sur se empezó a reunir en 2019.

María: También entre nosotras vivimos los cambios generacionales. Por ejemplo, al tiempo de que nos conocimos, Catalina y Natalia quedaron embarazadas. Me contaban cosas que me sorprendían, que yo, que no tengo hijes y soy de otra generación, creía que no se podían contar. Las formas de expresión cambiaron y es lo que hay que hacer.

Natalia: Todo va evolucionando en el feminismo. Por ejemplo, la cancelación era bien vista, pero hoy ya no tanto porque es otro mecanismo de violencia que perpetuaba y generaba más violencia. También son construcciones de formas de coexistir.

¿Cuál es su relación con Artistxs Visuales del Sur, otro conjunto de artistas que trabajan por objetivos compatibles?

María: Es un grupo más grande, casi setenta mujeres, del que somos parte. Artistxs hizo mucho énfasis en hablar de la precariedad del artista. Por eso creamos un tarifario y un manual de buenas prácticas. Logramos que el Premio de Montevideo pagara a los artistas seleccionados, aunque todavía no lo logramos con el Premio Nacional.

Natalia: En estos grupos nos dimos cuenta de que todas atravesábamos las mismas dificultades y que la salida es colectiva. Atravesar el campo del arte desde ahí es otra experiencia y tiene que ver con el feminismo.

Catalina: Nos interesa instaurar los cuidados, trabajar desde lo afectivo. Es una lógica distinta a la patriarcal.

¿Qué efectos tuvo el tarifario y el manual de buenas prácticas?

María: Como todo cambio ha tenido sus resistencias. Los que pagaban cero tienen dificultades para pagar 1500, que igualmente es una cifra baja. De todas maneras, es una base que permite exigir, sirve –por ejemplo– para los Fondos Concursables a la hora de tomar de referencia para cotizar trabajos.

Natalia: En nuestra área, históricamente existe esa idea de que se trabaja por amor al arte. Es mi derecho cobrar, pero no es una obviedad. Puede cobrar un fotógrafo, un curador, un diseñador, pero no el artista.

Catalina: Dentro de Coco, cuando hacemos acciones tratamos de aplicar eso y si invitamos a alguien, le pagamos.

¿Qué hace que Coco siga teniendo su propio camino frente a ese otro colectivo más grande y que no se distancie?

Natalia: Estamos fusionadas con ellas. Pero nos pasa de una manera parecida a cuando nosotras tres trabajamos separado y tenemos a Coco como algo en común. Somos parte de Artistxs Visuales del Sur desde los orígenes. Pero ahí también hay otros colectivos participando. Si bien tenemos cosas que nos unen, no son lo mismo. Por eso hablamos del cerebro Coco. Y en Artistx Visuales, al ser más de sesenta, cada proyecto es un desafío. Nosotras somos tres y las decisiones son más fáciles.

¿Qué tan marcadas por Coco están en su producción personal ?

María: En mi práctica particular se mezcla todo, porque trabajo con el tema de género y disidencias. Al revés, Coco me nutre. Después hay una sinergia incluso con otros colectivos. Además, en nuestra forma de trabajo hay horizontalidad en la toma de decisiones.

Natalia: En mi caso, mi trabajo era más formal y filosófico. No estaba tocado por el feminismo. Desde Coco, la perspectiva feminista y la decolonialidad afectó mi práctica. Fue un quiebre total. Hoy, además, la colectiva funciona como una respuesta a lo que el medio nos pide, por ejemplo participar en actividades por el Mes de la Mujer.

Catalina: Si lo veo a través de mi práctica, que está marcada por el ecofeminismo, entiendo que se nutrió por la perspectiva de nuestra colectiva. Por otra parte, tenemos una responsabilidad frente a la comunidad artística para movernos, seguir presentes. Nos llaman mucho de facultades para dar charlas, participar de conversatorios y visitamos escuelas.

¿Ha cambiado el concepto de disidencias desde que nació Coco?

María: Sigue apuntando a lo mismo, pero cada vez se van conociendo nuevas disidencias. He visto tanta diversidad que me cuesta asombrarme. Todavía sucede que, por ejemplo, para una artista trans es muy difícil llegar porque implica plata, tiempo y gastos, lo cual también pasa con los migrantes.

Natalia: Siempre se trata de pensar cuál es la norma. Por ejemplo el binarismo. Y se tratá de salir de esa lógica. Pero ha cambiado para nosotras un montón; por ejemplo, en estos años hemos incluido las perspectivas de discapacidades, las racializadas. ¿Disidencia a qué? A la norma. Y en estos años la norma también ha cambiado.

¿Cómo aplican el concepto de decolonialidad?

Natalia: En el libro decimos que nuestro campo del arte está enfermo de decolonialidad y patriarcado. Cuando nace nuestro arte, además de ser masculino, se definía por lo que se llamaba buen arte, que era el producido en las grandes capitales del norte. Las becas y lo que se promovía tenía que ver con artistas que se habían formado en Europa. En una crítica de 1969, María Luisa Torrens se preguntaba por qué cuando empezó el arte en Uruguay se referenciaba a una Europa de doscientos años atrás. En el campo del arte, decimos que nos validamos a través de prácticas que vienen de ahí. Es una información que no podemos omitir y que sigue presente. ¿Por qué, en mi caso, haber estudiado en París 8 sería mejor que haberlo hecho acá? La idea es por lo menos revisar y pensarnos por fuera de esas lógicas.

En el libro usan expresiones muy contundentes, drásticas si se quiere: “El campo del arte, tal como lo conocemos, está muriendo”.

María: Es parte de una metáfora, como el nombre de la muestra en el Centro Cultural de España que se llamaba RIP, revisar, investigar y proponer. Tratamos de dar ese paso, no quedarnos en la queja sino proponer. Por eso hicimos la web de Archivos X, las exposiciones, las charlas.

¿Cómo enfrentar o cambiar el canon de las artes, creado e integrado sobre todo por hombres?

María: Los cambios no son muy drásticos, pero los hay. La nueva directora de Cultura es mujer, la anterior era mujer, hay directoras de museos. En los jurados y premios se toman en cuenta la presencia de mujeres y disidencias. En los libros también están más presentes las mujeres. Y también está el recurso de elegirnos entre nosotras, buscar referentes mujeres.

Catalina: Wikipedia tomó a nuestro Archivo X como fuente primaria, lo cual es un cambio porque no había fuentes de ese tipo para fichas de mujeres artistas. Además, hay distintos mecanismos. Está la cuota, que puede ser muy discutible. Pero también se puede cambiar el imaginario con el trabajo en infancias. Porque, por ejemplo, en las escuelas se sigue dando a Van Gogh, varón y europeo.

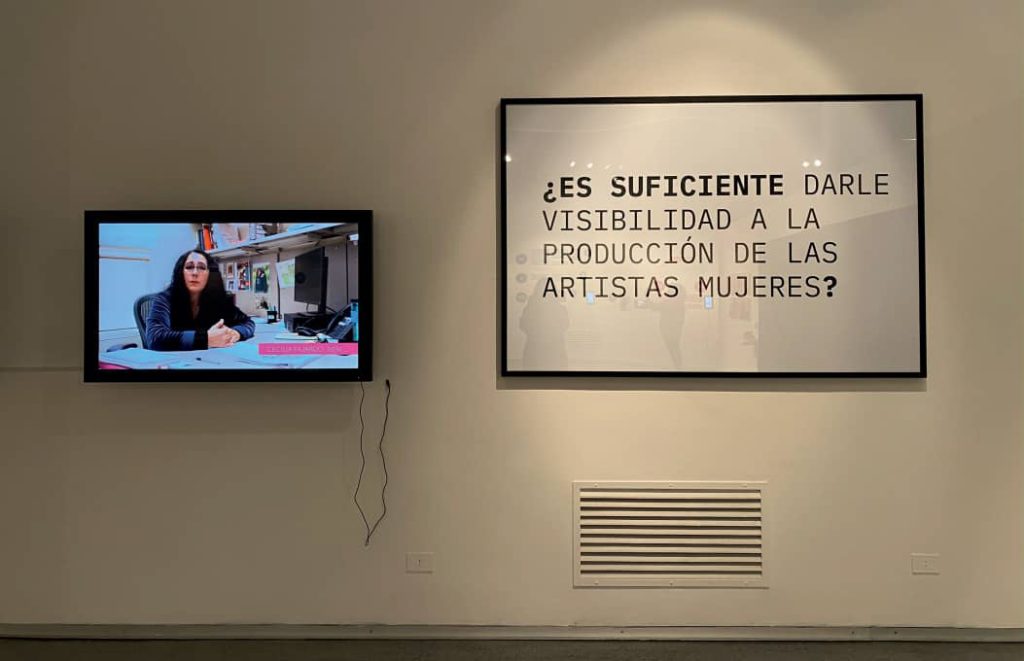

Natalia: En la muestra que hicimos en 2020 usamos una cita de Griselda Pollock. Ella se preguntaba si es suficiente con visibilizar la ausencia de las mujeres en el campo del arte y respondía que no, pero que es necesario. Adherimos a eso. Una vez que vemos esa ausencia, se trata de identificar las dinámicas y operaciones de poder detrás de cada acción. En estos casi diez años de Coco, hubo un cambio. Nos decían al principio “las chicas malas”, se veía como que estábamos peleando. Hoy la idea es señalar a quién no estamos incluyendo o qué prácticas de poder estamos sosteniendo, pero con todo el amor y el cuidado posibles.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy