Por Carlos Diviesti.

En el teatro la luz testigo es esa lucecita que se percibe en algún rincón del escenario cuando cesan el ruido y la furia que poblaron la escena y cuando el público, los actores y los responsables de la sala se fueron a casa a seguir con la vida de todos los días. Esa lucecita no es indispensable para que exista el teatro, pero resguarda el secreto de la ficción, como la luz de gas limitaba los anhelos de la noche en las calles de otros tiempos.

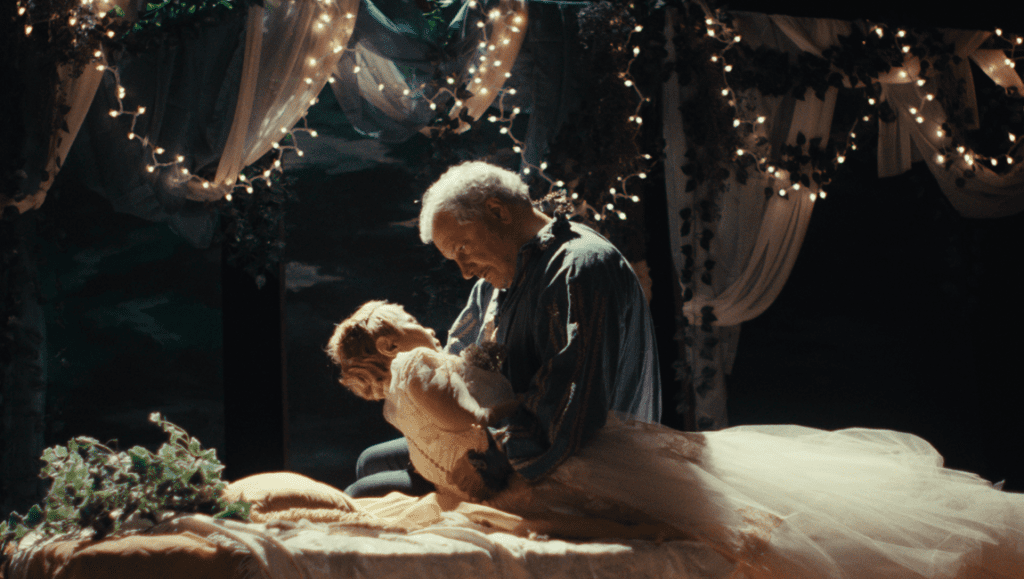

En francés a la luz testigo se la conoce como sentinelle, y en inglés, como ghostlight; testigo, centinela o fantasma, la luz, incluso en la verdad escamoteada del teatro, es lo que nos permite observar claramente la sombra que todo proyecta, y que todos proyectamos. La luz siempre alumbra el dolor y para un alma transida como la de Dan, a quien ni siquiera la vibración del martillo percutor sobre el asfalto puede sacar de la quietud de la tristeza, la luz menguante del teatro quizás le permita entrever –entre las patas del escenario– cuál es la orilla de la aflicción mientras se muere ese Romeo que hasta entonces desconocía.

En Ghostligh, Kelly O’Sullivan y Alex Thompson nos presentan el retrato de Dan (insustituible Keith Kupferer), ese obrero disminuido que descubre en un grupo de artistas aficionados la válvula que vuelve a bombear su corazón. Y también nos presentan los retratos de Sharon y Daisy, la esposa y la hija de Dan, y de Rita, Lanora, Lucian, Moira, algunos de los integrantes del grupo de teatro, y de Christine y sus padres, que en algo tienen que ver con el desconsuelo de Dan, y con gran inteligencia estética y dramática rodean a cada uno con la luz dorada y cenicienta de una Chicago en otoño, y con la luz constantemente renacida de Romeo y Julieta, a quienes abrazan lo eterno y fugaz de nuestras vivencias y de nuestro recuerdo.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos

Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210

Tel.: 2403 2020

Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy